お知らせ

【識者の眼】「外来の受診間隔について教える:亜急性期編」吉田 伸

No.5047 (2021年01月16日発行) P.62

吉田 伸 (飯塚病院総合診療科)

登録日: 2020-12-14

最終更新日: 2020-12-14

- コーナー: OPINION

- 医療界を読み解く[識者の眼]

外来の受診間隔について前回(No.5036)の急性期に続き、今回は亜急性期のケースについて「咳」を例にお話しする。

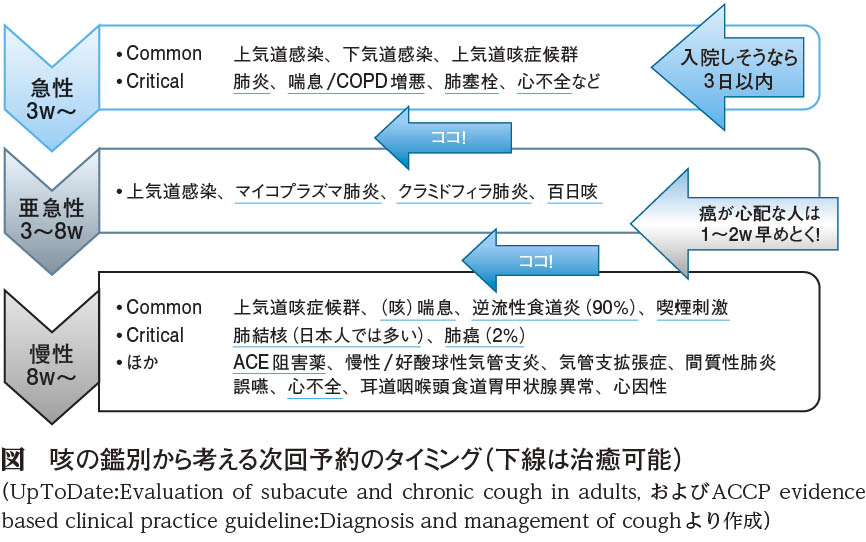

「咳」という主訴は、図のように3分される。分類する意義は、時期によって鑑別疾患が変わることにある。ざっくりいうと、急性期は自力で治るウイルス性気道感染がほとんどであり、時々、細菌感染や心不全など治療しないと急変する疾患がある。慢性期は一般の感染症では説明できないアレルギー性疾患や肺病・心臓病、そして見逃せない肺癌・肺結核となっている。

亜急性期はこの移行期となっており、急性期の疾患が遷延していたり、慢性期の疾患が潜伏している可能性もある。筆者は、この亜急性期にどう外来フォローを入れていくかが、診断はもちろんのこと、患者満足度や医療安全の観点からもセンスが問われるところだと考えている。

コツは、「再診と検査の予約を2週後、6週後に早めるケースを見極める」となる。自然治癒したり進行が遅い疾患であれば、早期診断の目的は症状緩和と増悪予防となり、これはこれで大事なのだが、生死の話ではない。しかし、筆者は外来でステージ4の肺癌と診断され、これが数週間早まったとして根治が見込めたとは言えないのだが、患者・家族から「咳が続いていたのに、もっと早く診断できなかったか」という気持ちを吐露された経験があり、ごもっともな心情だと胸に刻んだ。また、活動性の肺結核は診断が遅れると接触者が増え、大規模な対応が必要になっていく。したがって、特にこれらの疾患の事前確率が高い時、患者・家族が心配している時、そして、自施設が胸部CTなどの画像検査をオーダーしやすい状況にある時は、患者・家族と一緒に再診と画像検査のタイミングを早めるかを検討するとよい。画像検査がすぐには難しい環境であれば、専門医への紹介を検討する。これと同じ構図は、発熱・下痢・腰痛などの外来診療にも見られる。なんであれ移行期の判断は難しい。だから、一例ずつ振り返って個々のケースに合わせた判断を磨いていこう。

吉田 伸(飯塚病院総合診療科)[総合診療指導医奮闘記⑨]