お知らせ

感染症診療と医師の未来像─100年の歴史を踏まえ〜岩田健太郎[創刊100周年記念特集 感染症の100年]

週刊「日本医事新報」は今年2月、創刊100周年を迎えた。この100年に医学・医療はどのように変化してきたのか─。本号では感染症専門医の岩田健太郎教授(神戸大)に10程度のトピックを選んでいただいた上で、感染症の100年を振り返るとともに、将来を担う若い医師に向けたメッセージを寄稿していただいた。

さらに、トピックに関係した日本医事新報の誌面を100年分5050号の中から編集部が選び、紹介する(団体名、肩書は当時)。

感染症界の重要なイベントは数多く、とても10に絞り込むことはできない。筆者の個人的見解でなんとか以下にまとめてみたが、重大なイベントは多々こぼれ落ちていることをお詫び申し上げる。あくまでも「この100年」なので、コッホ、パスツール、ゼンメルワイスたち黎明期の巨人の業績は入っていない。

岩田教授が選ぶ 感染症100年のトピック

①1928年 ペニシリンの発見とその後の大量生産

②1950年代から 薬剤耐性菌の勃発と増加

③1977年 天然痘の自然界での撲滅

④1981年 エイズの出現

⑤1990年代後半 効果的な抗HIV療法(HAART、後にART)の開発

⑥1990年代 エビデンスベイスドメディシン(EBM)の誕生

⑦2001年 炭疽菌によるバイオテロ事件

⑧2014年 西アフリカにおけるエボラウイルス感染症の流行

⑨2020年 COVID-19のパンデミック

1921年から2020年までの100年間は、それ以前の100年とどう異なるのか。一つには、抗菌薬や抗ウイルス薬といった病原体スペシフィックな治療薬が誕生し、これが治療の根幹をなすようになったことがある。最近ではC型肝炎ウイルスに対する直接作用型抗ウイルス薬(DAA)が驚異的な治療効果を発揮し、世界からC型肝炎を撲滅することも夢ではなくなってきた。

さらに、予防接種制度の充実がある。世界保健機関(WHO)などの努力もあり、天然痘は撲滅、ポリオも撲滅寸前になり、かつて世界的に流行していたジフテリアや破傷風などを激減させた。小児の大きな死因であった肺炎球菌やインフルエンザ菌感染症も激減、細菌性髄膜炎を見たことがない医師も珍しくなくなったのではないか。最近ではHPVワクチンが子宮頸癌など重大な癌を激減、数十年後には事実上撲滅することも視野に入っている(日本を除く)。

一方、これまで存在していなかった、存在を知られていなかった新興・再興感染症が多々見つかったのもこの時期である。そして、局地的に発見されるこうした感染症はグローバル化した世界においてすぐに広がってしまう。米国で発見されたエイズはすぐにグローバル化し、アフリカのエボラウイルス感染症も世界全体に危機をもたらす時代である。2019年に発生したと考えられる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)はあっという間にパンデミック化してしまった。これは微生物学的属性のみならず、我々人間社会の変化がもたらした現象である。

人間社会がもたらした、といえば薬剤耐性菌だ。多くの薬剤耐性菌は自然界で作られるが、同様に多くの耐性菌は抗菌薬使用という人為的行為がもたらしたものだ。この問題は動的問題であり、我々が耐性菌対策のために開発した広域抗菌薬が、新たな耐性菌問題を生むというイタチごっこをもたらしている。この問題に対する多種多様な対策もこの100年の感染症界を進歩させてきた(感染防御という専門領域が生じたのもこの時期だ)が、薬剤耐性菌問題を無化する抜本的方法が存在しないのもまた事実である。次なる100年も戦いは続くだろう。

20世紀初頭は微生物と呼応する感染症はほぼほぼ1対1対応をしていた。結核菌と結核、マラリア原虫とマラリア。微生物学者がそのまま感染症診断や治療の指南をしていた時代である。しかし、後に「もの」である微生物と「現象=こと」である感染症は1対1対応を取らなくなる。定着していても治療の対象にならない微生物が検出されたとき、そこに「微生物学的正解」は存在しない。臨床判断が必要になるのだ。検査の解釈も複雑化し、単純に検査結果に反応するプラクティスは不適切なプラクティスである。COVID-19においてもそれは例外ではない。EBMが感染症診療においても必須なのは、ランダム化比較試験の結果を暗記しておけという意味にとどまらない(暗記は必要ない)。「診断とはなにか」という比較的シンプルな命題が複雑化しているのが現代であり、コッホの時代の素朴な微生物検出だけでは不十分なのであり、その時活用されるのがEBMなのだ。

◆

医学が進歩し、その他のテクノロジー(特にAI)が進歩して、医学・医療の様相もこれからどんどん変化していく。少子高齢化、人口減少時代に入った日本においては人的配置の適正化も重要な問題である。それは「働き方改革」や「女性の活躍できる社会」という難題ともあいまって、大きな課題である。皆さんが医師として活躍する時代において大事なのは、我々が医師として大事とされてきたものとは、大きく異なる。

医師という職業の特徴の一つに「独占性」というものがある。医師にしかできない仕事や役職がとても多いのだ。典型的には病院長とか、(事実上)保健所長だ。が、上記の問題からこういう独占性はどんどん消失していくことであろう。看護師や薬剤師など他の医療職にできること、しなければならないことは増加し、医師はその役割をアウトソーシングせねばならない。しなければやっていけない。新型コロナのワクチン接種などは、医療職みんなでやっていくのが最も効率的なのだ。これができていないのは筆者が知る限り日本だけで、このへんもまた、日本の感染症界はまだまだ発展途上なのである。

では独占性を失った医師の未来像はどこにあろうか。ひとつは、先に上げた「疾患原因(例えば病原体)」と「疾患(現象)」の関係性を明らかにすることにある。率直に申し上げて、現在の日本の医師はこの作業を苦手にしている人が多いので、未来の皆さんはぜひこの問題を克服していただきたい。

次に大切なのは洞察力(アブダクションとここでは呼びたい)だ。これも現代日本の医師が苦手とするところだ。我々の思考プロセスは演繹法と帰納法で行われがちだ。昭和の時代(というのが昔ありました)の日本医学界は概ね演繹法オンリーで診療していた。EBM時代からこれに帰納法が加わり、「エビデンス」を根拠に治療薬を決めたりするようになった(今も、エビデンス、ガン無視で薬は選ばれてますけどね)。ここに「今は見えてないものを見る」洞察こそが、今必要とされる、そして未来を担う皆さんに取得していただきたい能力だ。

それは、常に新しい現象との対峙を前提としなければならない感染症領域において特に重要な属性だ。新しい現象(新興感染症)において「分かっていること」よりも「分かっていないこと」のほうが遥かに多いのだが、それでも我々は妥当な判断をし、対応しなければならないのだから。「分かっているデータ以外は知りません」ではだめなのである。〈3月21日寄稿〉

①1928年 ペニシリンの発見とその後の大量生産

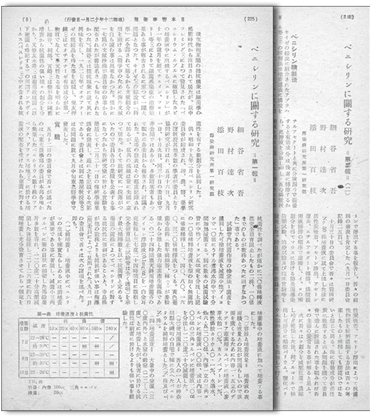

1173・1174号(1945年12月1日・15日号):伝染病研究所第一研究部の細谷省吾氏らが、ペニシリンの研究成果を2週にわたり報告。手技が簡単で、収量のよい精製法を紹介するなどしている〈編集部〉

②1950年代から 薬剤耐性菌の勃発と増加

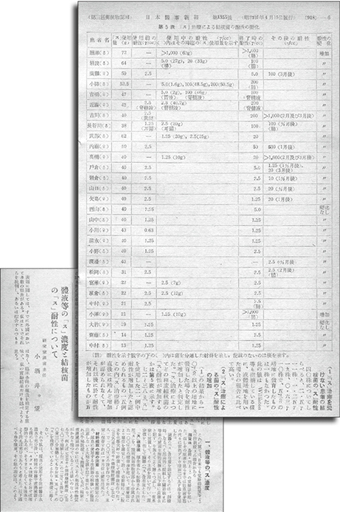

1355号(1950年4月15日号):ストレプトマイシンの結核治療による結核菌の耐性の変化について、国立東京第一病院研究室の小酒井 望細菌主任が自身の実験結果を報告〈編集部〉

③1977年 天然痘の自然界での撲滅

2934号(1980年7月19日):WHOから天然痘の根絶宣言が出されたことを記念した座談会記事。牛痘種痘法100年を記念したジェンナーの銅像は1904年の設置以来、東京国立博物館の裏門近くの寂しい場所にあったが、79年に前庭に移され「ようやく、ジェンナーにふさわしい場所を与えられた」などと回顧〈編集部〉

④1981年 エイズの出現

3086号(1983年6月18日号):米国でエイズ患者が多数発生していることを受けて、厚生省が日本の実態を調査する研究班を設置。この時点で日本ではまだ患者の報告はないが、医師が見落としている可能性もあると記載〈編集部〉

⑤1990年代後半 効果的な抗HIV療法(HAART、後にART)の開発

3841号(1997年12月6日):当社が事務局を務める内科懇話会にて、抗HIV薬の三者併用療法について東京大学第一内科の木村哲教授が講演。「これをうまくやっていくと、HIV感染症の治療はかなり成功するのではないか。それが去年の国際会議で非常に話題になった」と紹介〈編集部〉

⑥1990年代 エビデンスベイスドメディシン(EBM)の誕生

3853号(1998年2月28日号):島根医科大学の廣谷速人名誉教授が、自治医大などが開催したEBMセミナー参加後に寄稿。古い教育を受けた者にとって「カルチャーショック」と吐露した上で、EBM普及の必要性を強調し、「若い世代の医師が新しいタイプの医療へ向けて真摯に、確実に歩を進めている」と期待〈編集部〉

⑦2001年 炭疽菌によるバイオテロ事件

4044号(2001年10月27日号):米国でのバイオテロ事件を受けて、炭疽菌感染者に使用する抗菌薬について日本感染症学会が厚生労働省に提出した意見書と、坂口力厚労相の見解を報じた記事〈編集部〉

⑧2014年 西アフリカにおけるエボラウイルス感染症の流行

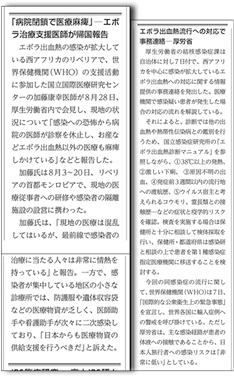

4715号(2014年9月6日号):西アフリカのリベリアでWHOの支援活動に参加した国立国際医療研究センターの加藤康幸医師が会見し、現地の厳しい医療状況を報告〈編集部〉

⑨2020年 COVID-19のパンデミック

4996号(2020年1月25日号):中国で新型コロナウイルス感染症が流行していることを受けて、神戸大の岩田健太郎教授が寄稿。医療者に必要なのは「あらゆる可能性を『想定内』にしておくこと」と注意喚起〈編集部〉