お知らせ

FOCUS:供給不足でも迷わない! 抗菌薬代替療法

◉抗菌薬の供給不足は今後も生じるため,事前にバックアッププランを用意する。

◉供給不足が生じなくても,アレルギーなどで代替療法が必要になる場面は多い。

◉普段からβ-ラクタム系を優先的に使用し,抗菌薬の適正使用を心がける。

◉キノロン系が第一選択薬になる場面はほとんどなく,温存を心がける。

◉ST合剤,クリンダマイシン,メトロニダゾールを使えると代替療法の幅が広がる。

◉β-ラクタム系アレルギーのある妊婦の梅毒は,必ず専門家に紹介する。

❶ 抗菌薬の供給不足問題

高収入で社会的地位も高い─1991年のバブル崩壊以降も「不況なし」と謳われ続けていたのが,医師という職業である。ところが,そのような医師が,その活躍の場である医療現場が,平成の半ばから苦境に立たされている。

人材は慢性的に不足しており,財政面でも苦しい。「残業」と「根性」という日本の伝統的打開策は,令和に入ってから「働き方改革」の名のもとに罰せられるようになった。微かな希望であるデジタルトランスフォーメーション(DX)を導入する余力すらない。このような状況下で医療現場を維持することは,きわめて困難と言わざるをえないだろう。そして,苦境にある医療現場に追い打ちをかけているのが,物資不足である。気づけば,薬が不足し,検査キットまでもが不足している。「売り切れ御免」と言いたいところを堪えながら,死に物狂いで医療現場を存続させているというのが,令和における我々医師の日常なのである。

薬の不足といえば,感染症領域では抗菌薬の供給不足が問題になっている。この問題が日本で特に大きく取り上げられたのは,セファゾリン供給不足問題が生じた2019年のことだった。しかし,セファゾリンに限らず,抗菌薬の供給不足問題は世界のどこかで必ず起こっているものである1)。たとえば,米国では,2024年5月時点で37種類の抗菌薬が供給不足に陥っており,全医薬品の中でも抗菌薬が2番目に足りていない。では,なぜ抗菌薬が供給不足に陥りがちなのか? その理由を知るために,まずは需要と供給の両面から俯瞰してみよう。

(1) 抗菌薬製造の収益性および品質の問題

医薬品の収益性は高くはなく,特に後発品の多い抗菌薬では,この傾向が顕著である。収益性が低いと,製造業者としては高品質の抗菌薬を製造するだけの設備やスタッフに投資するだけのインセンティブが生じない。結果として,抗菌薬が適切な手順で製造されにくくなり,汚染リスクを孕むことにもなる。実際に製品の汚染が生じてしまった場合は,製造ラインを中止せざるをえなくなる。さらに,収益性が低いということは,競合他社にとっても市場に参入するだけのうま味がないことを意味し,供給不足に拍車をかける。

一般的に,供給不足の物資は値上がりし,製造した分だけ儲かる状況になるはずなのだ。しかし,ジェネリック医薬品の場合は,価格が決まっている関係で値上がりすることがなく,収益性も低いままであり,自由市場の原理によって供給が増えることもないのである。

(2) 地理的・地政学的影響の問題

中国が世界貿易機関の正式な加盟国となった2001年以降,欧米の多国籍企業は安価な労働力を活用したり,労働者の保護規制を逃れたりするため,医薬品の製造拠点を中国に移してきた。医薬品の製造のみならず,その有効成分の調達もアジアに依存しているという現状がある。さらに,医薬品の製造工程のサプライチェーンが細かく分割され,複数の国をまたがって複雑化しているのも,医薬品供給が地理的・地政学的影響を受けやすい要因となっている。先に触れた品質問題が浮上した際の調査に時間を要するのも問題である。

(3) 抗菌薬需要の問題

ここまでは医薬品全般に当てはまる要因を挙げてきたが,抗菌薬に特徴的な要因としては需要が一定しないことが挙げられる。自然災害によって感染症が増加すると,抗菌薬の需要も増加するものである。たとえば,新型コロナウイルス感染症が流行しているときには,肺炎の患者さんを診る機会がどうしても増える。ウイルス性肺炎であれば,抗菌薬を使うのもナンセンスだが,初療の時点で細菌の関与がないと断言するのも難しい。結果として,抗菌薬の使用量が増えることになる。自然災害以外では,感染症に罹患するリスクが比較的高い新興国で人口が増加していることも,抗菌薬の急激な需要増加に寄与している。

このように,抗菌薬の需要に変動がある一方で,前述の通り,抗菌薬の供給を即座に増やすことはできない。したがって,抗菌薬は他の医薬品と比べて,需要と供給のミスマッチを生じやすいのである。

【コラム】 日本でのセファゾリン供給不足問題

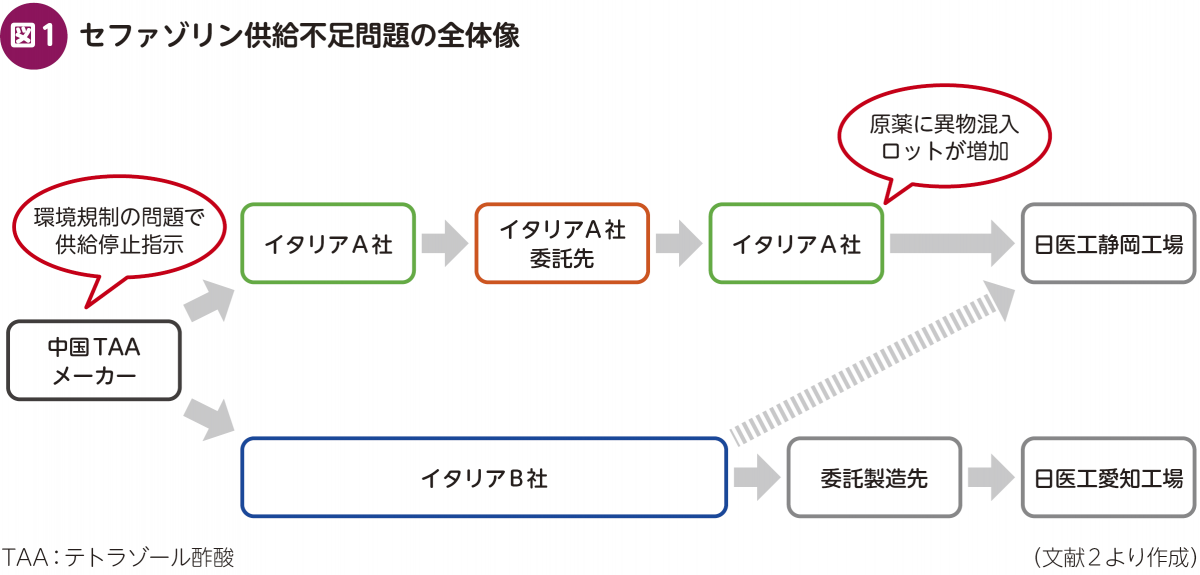

上記の要因をふまえて2019年に日本で発生したセファゾリン供給不足問題をおさらいすると,抗菌薬のサプライチェーンが抱えている問題に対する解像度も高くなるだろう。セファゾリンが供給不足に陥った引き金は,日医工が製造販売するセファゾリンの供給が停止したことだった(図1)2)。日医工はセファゾリンの原薬をイタリアの2社から確保していたが,2018年末から異物混入ロットが急激に増加し,セファゾリンの製造に支障をきたすようになった(品質の問題)。

それに加え,原薬製造に必要な出発物質であるテトラゾール酢酸は世界で唯一,中国のメーカーが製造を担っていたが,そのプロセスが環境規制の問題で,中国当局の指示によって全世界的に停止されてしまった(地理的影響の問題)。

結果として,イタリアのもう一方の製造会社も原薬を製造できなくなり,最終的にセファゾリンの供給が停止してしまった。セファゾリンは,皮膚軟部組織感染症に対する治療薬や手術部位感染症に対する予防的抗菌薬として頻用されており,もともと需要が高い抗菌薬であったことも,供給不足に伴う現場の混乱に拍車をかけた(抗菌薬の需要の問題)。

❷ 代替薬を学ぶ意義

いま見てきたように,抗菌薬の供給不足はグローバル化の中で起こるべくして起こっている問題である。今後も抗菌薬の供給不足問題が繰り返し起こることが予測可能である以上,対策を怠ることを正当化することはできないだろう。ここに,我々が抗菌薬の代替療法を学ぶことの第一の意義がある。しかしながら,抗菌薬の代替療法を学ぶ意義は,供給不足問題への対策だけにとどまらない。

抗菌薬の第一選択薬を使用できない状況として,当該薬の供給不足以外には,副作用の問題が挙げられる。米国の入院患者を対象とした後ろ向き観察研究によると,抗菌薬を使用している患者の20%が何らかの副作用を経験しており3),同様の結果が日本の研究でも再現されていることから4),抗菌薬に伴う副作用がきわめてありふれたものであることがわかるだろう。もちろん,ペニシリンアレルギーと自己申告する患者さんのほとんどが真のアレルギーではないという事実が示すように5),抗菌薬使用に伴うトラブルのすべてが真に抗菌薬のせいであるとは断言できない点には注意しなければならない。しかし,そうでない場合には抗菌薬の代替療法が必要になる。

また,抗菌薬の代替療法に習熟していると,特定の薬剤投与ルートが何らかの事情で使用できなくなった場合にも対応しやすい。たとえば,末梢静脈ルートを確保しにくい患者さんや自宅退院しなければいけない急ぎの事情を抱える患者さんに対しては,抗菌薬を点滴静注から経口投与へとスイッチできたほうが,共同意思決定(shared decision making:SDM)の観点からは有利かもしれない。さらに,災害医療の場合には,設備上の問題で点滴キットを用意できない可能性もあり,このような場面では,第一選択薬と同等のスペクトラムおよび高いバイオアベイラビリティ(bio-availability,生物学的利用能)を持った経口抗菌薬が代替薬として活躍するだろう。

抗菌薬の選択は,あくまでガイドラインなどで規定された第一選択薬を最優先しなければならないという前提があるが,その上で代替療法を理解しておくと,多彩な状況に根拠を持って対応することができる。仮に代替療法が失敗したとしても即座に他のバックアッププランを用意することができるというメリットもある。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む