お知らせ

『乳癌診療ガイドライン』3年ぶりに改訂 患者と共に意思決定をするツールに【まとめてみました】

日本乳癌学会が今年5月、『乳癌診療ガイドライン2018年版』を発刊した。治療編と疫学・診断編の2分冊であることは前回の2015年版と同様だが、今回は作業手順とガイドラインの構成を変更した大幅改訂となった。推奨度とエビデンスの強さを決定する会議には乳がん体験者、薬剤師、看護師が入り、患者目線を重視。医師と患者が益と害のバランスを共有しながらShared Decision Makingをするための支援ツールとして作成された。

「益と害」を指標に複数の選択肢を提示

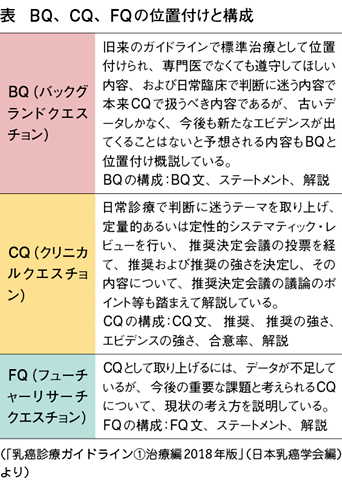

同ガイドラインは、「薬物療法」「外科療法」「放射線療法」「疫学・予防」「検診・画像診断」「病理診断」の6領域に分けられ、それぞれ、総説、BQ(バックグランドクエスチョン)、CQ(クリニカルクエスチョン)、FQ(フューチャーリサーチクエスチョン)で構成(表)。これまでのガイドラインでは、日常臨床で重要なテーマをCQとして設定し推奨度などを記載していたが、今回、新たにBQとFQを設定し、CQとは分けて位置付けたのが特徴だ。

日常診療で判断に迷うテーマであるCQに関しては、全生存期間などの「益」と毒性などの「害」の具体的な指標として、各3~6項目程度のアウトカムを設定し、それぞれ「推奨度」「エビデンスの強さ」「合意率」を記載している。「推奨度」と「エビデンスの強さ」は、まずは、各領域の専門家の小委員会で、CQごとに①アウトカム全般に関するエビデンスの強さ、②益と害のバランス、③患者の価値観や好み、④コスト(コストに関する報告やガイドラインがあれば利用するが、なければ評価に入れない)の4つの要素を考慮して決定。その内容を踏まえ、各小委員会委員長6人と乳がん経験者2人、薬剤師1人、看護師1人、ガイドライン委員長、副委員長、計12人の推奨決定会議で無記名、自動集計で投票した結果をもとに最終決定を行った。