お知らせ

志(こころざし)は本庶先生に有り![エッセイ]

2018年12月10日、ストックホルムのコンサートホールにて本庶佑先生にノーベル生理学・医学賞が授与され、和装姿の本庶先生は、超満員の観衆の喝采の渦に包みこまれた。その場に居合わせた筆者は、他の受賞者に比べても、本庶先生への拍手の音量が明らかに一番大きかったことに感銘を受け、北欧の一都市の市民だけでなく、人類全体が本庶先生の快挙を祝福していると実感した。

❖

1983年の夏、名古屋大学医学部の学生だった筆者は、愛知県がんセンター研究所の高橋利忠先生の研究室と上田龍三先生の研究室で、がん免疫の実験にどっぷりと浸かる機会を得た。米国スローンケタリングがん研究所にて Lloyd J. Old 先生の薫陶を受けた高橋先生と上田先生は、40歳前後の新進気鋭研究者として、わが国にもがん免疫学を根づかせるために奮闘努力を続けていた。そのような刺激的な環境下で毎日研究に携わることが楽しくない訳がなく、1986年3月の大学卒業までの間、筆者は大半の時間を愛知県がんセンター研究所で過ごすことになった。

1984年3月、世界の免疫学者に強い衝撃を与える論文が発表された。長い間謎に包まれていたT細胞抗原受容体(T cell receptor:TCR)の遺伝子が遂に単離された、という論文である。愛知県がんセンター研究所でそれを読んだ筆者にとって最も印象的だったのは、当時難攻不落だったTCR遺伝子が、サブトラクション(引き算)法という、分子生物学の新しいテクニックを採用することにより、非常にエレガントに、あっさりと単離されてしまったという事実である。深く感動した筆者は、自分も分子生物学の研究者になってサブトラクション法を習得し、ぜひとも免疫学における自己─非自己識別の問題にアタックしてみたいと考えるようになった。高橋・上田の両先生と話し合った結果、筆者は愛知県がんセンター病院の内科で1年間だけ卒後臨床研修を行い、京都大学の本庶研究室へ大学院生として入門する決意を固めた。

1987年の春、筆者は本庶研究室への入門を許された。筆者が最初に師事したのは、当時ポスドクだった竹島(西)美幸先生だが、1988年に米国へ留学する際に、彼女が筆者に素晴らしいトランスジェニックマウスを遺していってくれたおかげで、筆者は1989年の夏までに、自らの学位取得のために必要な論文を書き上げることができた。学位の心配がなくなった筆者は、残された期間の過ごし方について本庶先生と話し合いを重ねたが、その際に筆者が提案した実験計画は、胸腺にて自己反応性のTCRを獲得した「有害な」Tリンパ球(T細胞)がアポトーシスによって自殺する際に発現を急上昇させる遺伝子を、念願のサブトラクション法を利用して単離する、というものであった。そのような遺伝子を見出すことに成功すれば、免疫学における自己─非自己識別の大問題を分子レベルで解明するための糸口(きっかけ)くらいにはなるであろう、と筆者は考えた。

しかし、T細胞に強いTCR刺激を加えて自殺を誘導し、その前後で一方向性のサブトラクションを行っただけでは、候補遺伝子の数を十分に絞り込むことは難しいと予想されたため、筆者は外来性因子(interleukin-3)の存在に依存して自律増殖する骨髄前駆細胞にも(その外来性因子を除去することによって)自殺を誘導し、T細胞とはまったく異なるディメンションで、第二のサブトラクションを実施することを提案した。つまり、2種類の異なる細胞(T細胞と骨髄前駆細胞)に異なる方法(TCRへの強刺激と外来因子の除去)で自殺を誘導した際に共通して発現が上昇する遺伝子をサブトラクション法で探索し、もしも単離に成功すれば、候補として残される遺伝子の数は十分少なくなるに違いない、と考えたのである。

1991年、筆者が本庶先生にこの可能性を提案したところ、そのやり方ならば何か面白いものを見つけることができるかも知れないね、と同意して下さったため、筆者と後輩の大学院生・縣保年氏(現在は滋賀医科大学に所属)の2人で協力し、新たにデザインしたサブトラクション実験を敢行した。その結果、我々は4個の独立したcDNAクローンの単離に成功したが、さらに詳しく解析したところ、それら4個のcDNAは、すべて同一の新規遺伝子に由来することが判明したため、筆者はその遺伝子にコードされる分子を programmed death-1 (PD-1)と命名した。そこには、新たに発見されたその遺伝子が、細胞にアポトーシス(programmed death)を誘導する際に大切な役割を果たすものであって欲しい、という筆者の願いが込められている。

その後、約10年間にわたる解析の中で、新たに発見されたPD-1は、当初筆者が期待したような「T細胞のアポトーシスに直接リンクした分子」ではないことが判明した。つまり、PD-1という筆者の命名は、完全に間違っていたのである。しかし、だからといって「PD-1はただ偶然発見された分子のひとつに過ぎない」とバッサリ切り捨てられてしまうと、筆者は釈然としない思いを抱くことになる。

1991年に筆者らが探し求めていたのは、自己反応性の有害なT細胞に引き起こされるアポトーシスに深く関与する分子であった。つまり、T細胞を死ぬまで追いつめる訳だから、筆者らはT細胞の「究極のnegative regulator」を探索していた、と言い換えることができる。そして、2種類のサブトラクションを組み合わせた実験の結果、筆者らが発見した分子PD-1は、T細胞の免疫応答を負に制御する新規の negative regulator であることが判明した。それゆえ、筆者らの当時の研究は「当たらずとも遠からず」のまずまずの成果を残した、と評価することも可能ではないだろうか?

2002年、マウスを使った実験で、PD-1や PD-L1(PD-1のリガンド)による負の調節経路を抗体で遮断すると、個体レベルでがんを治癒に導くことができる、という事実を初めて証明したのは、本庶先生の長年の共同研究者・湊長博先生(現・京都大学副学長)である。しかし、筆者が湊先生から直接伺った話によると、湊先生自身は「マウスで成功した新手法を、人間のがん治療にそのまま応用することは難しいだろう」と信じて疑わなかったらしい。もちろん、PD-1を発見した筆者も、PD-1が人間のがん治療に役立つなどと考えたことは一度もなかった。

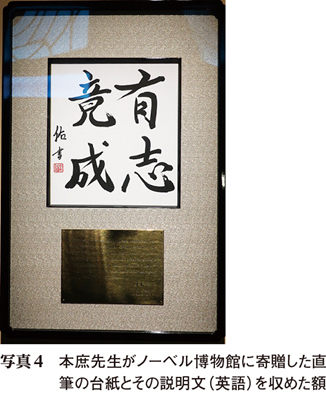

本庶先生は「有志竟成」(志を曲げることなく堅持していれば、必ず成し遂げられる)という光武帝(後漢)の言葉が大変お好きで、ノーベル博物館に各受賞者が寄贈する一品にも、ご自身の筆でその四文字を書いた台紙を選ばれたが、PD-1の機能を抑制することによって人間のがんを治す、という(それまでの常識からは考えられない)信念を抱き、最後まで貫き通したのは、まさに本庶先生であった。

❖

本庶先生が志を曲げることなく達成した新しいがん治療の恩恵を享受する人類のひとりとして、筆者も本庶先生のノーベル賞ご受賞を心から祝福いたします。これからも末長く、われわれ後進の研究者をご指導下さい!