お知らせ

自らを信じることができる医師をめざして(土井 理)[プラタナス]

医師になって3年目、大学からの派遣で、重度身体障害者療護施設を有する県北の小さな総合病院に勤務。入所している35歳の女性が発熱し診察の依頼。

意識なし、脈正常、自発呼吸あり、口は開いたままで閉じることがない、眼瞼もほとんど開いたまま、瞬きはきわめて少ない、両側上肢は肘関節で屈曲拘縮、下肢tonus著明で伸展、手指も伸展、足趾も伸展、胃管からの経管栄養、排泄はオムツ、眼球は虹彩外側辺縁が白くなっている。毛髪は35歳だが白髪が目立つ、38℃の発熱。

「脳性小児麻痺か何かの方ですか」の問いに看護師は「若年性パーキンソンです」と。「そんな訳はない、こんな若年性パーキンソン病診たことない」と返す。「誰がそんな診断を」の問いに、返ってきたのは先代の大学脳神経外科の教授の名前だった。発熱は抗菌薬や消炎鎮痛薬で回復、しばらくすると同様に発熱。繰り返す感染症のため、足繫く通った。どう考えても若年性パーキンソン病はありえない。いろいろ調べても、考えても、症状に当てはまる疾患が思い浮かばない。

大学神経内科変性疾患専門の先輩に相談。「脳神経外科教授の診断がついているが、私が思うに違う、症状が当てはまらない。先生はどう思うか」と。先輩は、「僕もそう思う。若年性パーキンソンではなさそう、しかし話を伺ってもどのような疾患かわからない。大学の神経内科に転院させませんか、調べましょう」と。

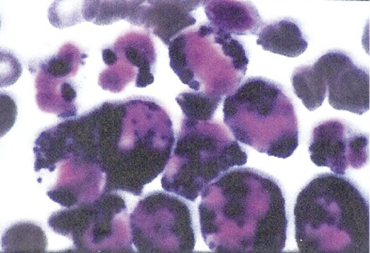

家族を説得し大学病院神経内科に転院。1カ月が過ぎ、先輩の返事は「わからない、しかしパーキンソン病ではない」。大学でも感染発熱を繰り返す。呼吸器内科感染専門の先輩に相談すると血相を変えて来られ、「この方は一体何ですか?白血球の顆粒がおかしい」。ここで病名が判明。Chédiak-Higashi syndrome。当時日本最高生存齢の症例。成人前にほとんどが亡くなるため、神経所見を誰も診たことがなかったための出来事。

先輩が学会報告された後、当時まだ御存命であられました、東音高先生から直筆のお手紙を頂きました。「種々の神経症状が出現する前に亡くなるので、私も初めて神経所見を知りました。ありがとうございました」。私の心の財産です。自らを信じることができる医師をめざして今なお努力。