お知らせ

特集:職場における成人期のADHDに対するサポートとケア

精神科専門医,精神保健指定医,産業医。熊本大学卒,同大学大学院(公衆衛生学)博士課程修了。2023年から現職。

1 「成人期の」ADHDとは?

・児童期にADHDと診断され成人期にも症状が続く場合と,成人後に初めて診断される場合がある。

2 ADHDの疫学

・成人期ADHDの有病割合は,国際的には平均2.8%,日本では約1.7%と推定されている。

3 ADHDの病因と臨床症状

・成人期ADHDの中核症状は,多動性・衝動性よりも不注意が目立つことが多い。

・ADHDの症状と「マインドワンダリング」の関係が指摘されている。

4 成人期ADHDの併存疾患

・何らかの精神疾患を併存している割合が一般集団に比べて高いとされている。

5 スクリーニングおよび診断

・適切な診断のためには,丁寧な病歴聴取をはじめとする包括的な診察の上,心理検査,機能障害の評価,画像検査を含めた身体的な評価も必要となる。

6 産業医と主治医の役割

・産業医は事例性に基づいた業務上の健康管理,主治医は疾病性に基づいた医療的健康管理を行う。

7 合理的配慮を含めた対応策

・事業者の成人期ADHDへの合理的配慮の提供義務は,法律により定められている。

・疾病性のみでなく事例性に配慮し,本人の特性と組織全体との関係をふまえて,本人と事業者との十分な対話を促す。

8 成人期ADHDへの対応の基本方針

・成人期ADHDへのサポートや対話には,「太陽と北風」の姿勢でのぞむ。

・スクリーニングツールは「自己理解のための補助的なコミュ二ケーションツール」として,当事者の困りごとの把握や適切な医療へつなげるために活用する。

・産業医は,事業主と当事者の対話を促進させることで,組織全体のワーク・エンゲージメントやダイバーシティ&インクルージョン推進にも寄与する存在となりうる。

1 「成人期の」注意欠陥・多動症(ADHD)とは?

注意欠陥・多動症(attention-deficit hyperactivity disorder:ADHD)は,従来,児童期の疾患と考えられていたが,2013年改訂のDSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル(米国精神医学会)で,成人期のADHDについて初めて診断基準が明記された。日本でも,2022年11月に改訂された,「注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第5版」に,成人期のADHDについての章が新設された1)。

児童期からADHDと診断されたケースが,成人後も症状が持続している場合のほか,児童期には症状はなかったものの成人期になって初めて診断される場合も存在することが報告されている。

成人期になって初めてADHDと診断される場合については,いくつかの仮説と報告がある。児童期に診断されるADHDと成人期に診断されるADHDとは別の病態であるという仮説も存在するが,一定の見解を得ていない。本稿では,下記のモデルを支持する2)。

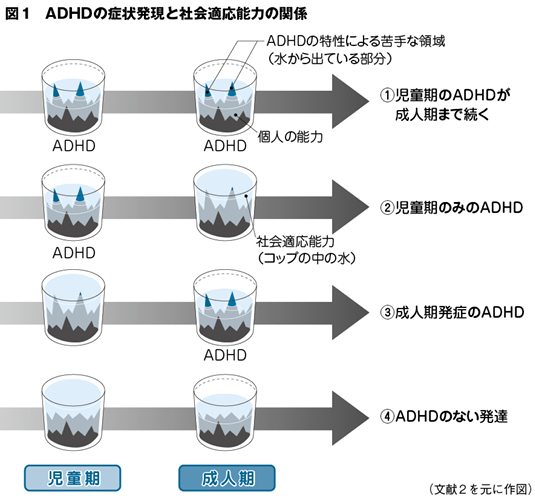

(1)ADHDの症状発現と社会適応能力の関係

図1 2)は,ADHDの症状発現と社会適応能力の関係を模したモデルのひとつである。ADHDをはじめ,神経発達症の傾向のある人は,個々の能力や得意とする分野に差がみられることが多い。心の受け皿(コップ)に対して社会適応能力(水)が不十分な場合に,ADHDの特性による苦手な領域が目立つことで困難さが増え,適応を崩し,診断に至る。

図1①は,成人期にもADHDの症状が続く場合で,児童期から継続してADHD特性による困難さが持続している状態である。このような場合でも,周囲環境の支援などにより社会適応ができるようになれば困難さは目立たなくなる(図1②)。

ほかに,児童期には十分な知的能力や周囲環境の支援によって社会適応能力が満たされており目立った困難さはなかったが,成人後にストレスや周囲環境の変化(社会人になり求められることが増えるなどの理由)により困難さが露呈し,診断に至る場合がある(図1③)。

成人期にADHDと診断されるケースは,①と③の2パターンがある。なお,個人能力として相対的に苦手な領域が少ない場合,ストレスを経験しても苦手な領域が露呈することはない(図1④)。