お知らせ

若い研究者の先生方へ:私の臨床医学研究の経緯[エッセイ]

私は循環器内科医です。私はこれまで“血管機能と脳心血管疾患”をメインテーマとして研究を続けてきました。

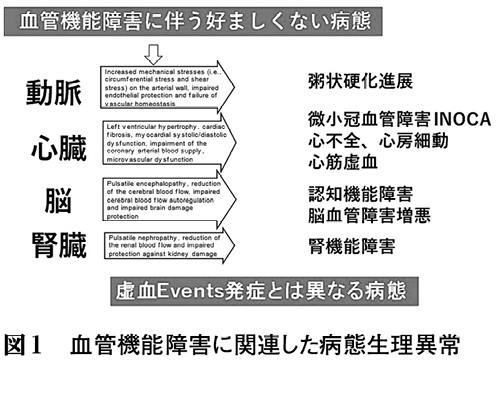

ご存じのように血管は収縮・拡張し、さらに伸展性を有します。こうした生理学的特性から、血管は“全身臓器に血液を効率的に送り、それを維持する機能”を有します。この血管の機能の破綻は、図1のように、様々な機序を介して脳心血管疾患関連病態に好ましくない影響を与えます。それゆえに脳心血管疾患における血管機能の研究は、とても重要なのです。以下に、私の血管機能関連の臨床研究に関わった経緯を話します。

臨床研究の始まり

私の臨床研究の始まりはまだ医局研究生の頃、treadmill運動負荷試験を実施した患者の中に、血圧が過度に上昇する方がおられることを不思議に思ったことがきっかけでした。そこで、私はまず高度血圧上昇の機序の検証から始めてみました。仮説は“血管の硬化(動脈の硬さ=後述する血管機能)や交感神経の過緊張が高度血圧上昇に関連している”でした。ところが、1990年当時はまだ、動脈の硬さや交感神経活性の評価は一般的でなく、参考資料も少なく、なかなか研究を先に進めることが難しい状況でした。

しかしその後、日本大学教授の久代登志男先生にご指導頂く機会に恵まれました。そこで、運動時の血圧上昇が高度である患者は左室肥大や眼底所見が増悪していることに着目し、前に進むことができ、論文として発表することができました。また、それが学位論文ともなりました。

このような経験を経て(そのときはまだ、明確な研究の方向性は確立していませんでしたが)、今後も血管に関連した臨床研究を継続することへのイメージが持てるようになりました。

血管伸展性を用いた臨床研究

ちょうどその頃(1990年前後)、頸動脈超音波検査による頸動脈硬化病変評価の重要性が指摘されはじめました。それに伴い、私がその後ご指導頂くこととなった帝京大学教授の道場信孝先生から「頸動脈超音波検査を用いて、血管障害と頸動脈圧受容体反射の関連を検証してみたらどうか」と、ご示唆頂きました。詳細は省きますが、研究内容は、頸動脈伸展性障害が血圧調整反応障害と関連することの証明です1)。

当時は、頸動脈超音波検査は粥状硬化病変を形態的に評価することが主体で、機能的な血管障害の評価(動脈伸展性評価)はほとんど実施されていませんでした。すなわち、上述の血管機能の概念がまだ確立されていない頃に、血管機能の指標の1つである血管伸展性を用いた臨床研究を偶然的に実施することとなったのです。そのとき、道場教授から、動脈内皮機能(血管機能の1つ)評価の有用性を報告したLancetの論文も紹介して頂きました。

そのような経緯で、糖代謝障害と動脈内皮機能障害の関連をHypertension誌に発表する機会に恵まれました2)。

脈波速度を使用した臨床研究

その後は、道場教授ご退官に伴い2001年からは研修医時代の先輩である東京医科大学教授の山科章先生のもとで、一緒に仕事をさせて頂くこととなりました。そこでは、上腕~足首間脈波速度を使用した臨床研究を開始しました。脈波速度は血管機能の1つである動脈の硬さ(arterial stiffness)を評価する検査方法です。

当時、周りの先生からは「粥状硬化(atherosclerosis)が動脈狭窄・閉塞を介して脳心血管疾患の発症・増悪(ischemic events)に寄与する重要性は理解できるが、動脈内腔狭窄とは直接関係しない動脈の硬さに大きな臨床的意義はあるのか」と、よく質問を受けました。しかし、前述の通り、私の臨床研究の経緯(動脈の硬さが過度に血圧を上昇させる。動脈の硬さは循環調節不全に寄与する)から、動脈の硬さ評価は臨床的に重要であると確信していました。

2009年には山科教授の推薦で、日本循環器病学会雑誌(Circulation Journal)に総説を就筆する機会を得て、脳心血管疾患における血管機能障害の重要性を誌上で発表しました3)。この総説で、1990年の臨床研究開始から20年、紆余曲折を経て得た“血管機能”の概念(血管内膜と血管中膜が個々の機能を有し、複合的に作用する。その機能の破綻は、心血管系に好ましくない作用をもたらす)を提唱することができました。この総説は血管機能に関連した多くの論文で引用されており、とても名誉なことと思っております。

テーマをイメージしつつ、研究の継続を

もちろん私は、研究開始当初から血管機能を理解していたわけではありません。しかし、血管に関連した臨床研究を継続したことで、血管機能の概念を徐々に確立することができ、上記の総説でまとめて提唱することができたと痛感しております。その後は、国内外の動脈硬化性血管障害の臨床研究、疫学研究に携わる多くの先生方にご協力頂き、日本血管不全学会・日本循環器病学会から血管機能検査の基準値を報告することができました4)。

最初から明確に研究の方向性を決めて臨床研究を進める研究者は少ないと思います。しかし今、定年を迎えるにあたり改めて、“明確ではなくても、テーマをイメージしつつ、研究を継続する”ことの重要性を再認識しています。このたび、そのことを若い研究者の先生方にお伝えし、エールの言葉とさせて頂きます。

【文献】

1)Tomiyama H, et al:Am J Cardiol. 1996;78(2): 225-7.

2)Tomiyama H, et al:Hypertension. 2000;36(2): 245-9.

3)Tomiyama H, et al:Circ J. 2010;74(1):24-33.

4)Tanaka A, et al:Hypertension. 2018;72(5):1060-71.