お知らせ

FOCUS:てんかん治療薬の選び方・使い方〈1剤目でうまくいかなかったときに〉

私が伝えたいこと

◉まずは,てんかん・非てんかんの鑑別を行う。慢性のてんかんと診断した場合,てんかん発作型の分類とてんかん分類を行う。一部の症例では,てんかん症候群の診断も行う。

◉診断に基づき,第一選択薬群から最適と思われる抗てんかん発作薬を選択し投与を開始する。第一選択薬は増量ペースを守りながら,忍容性が許す範囲で十分量の増量を行い効果を判定する。

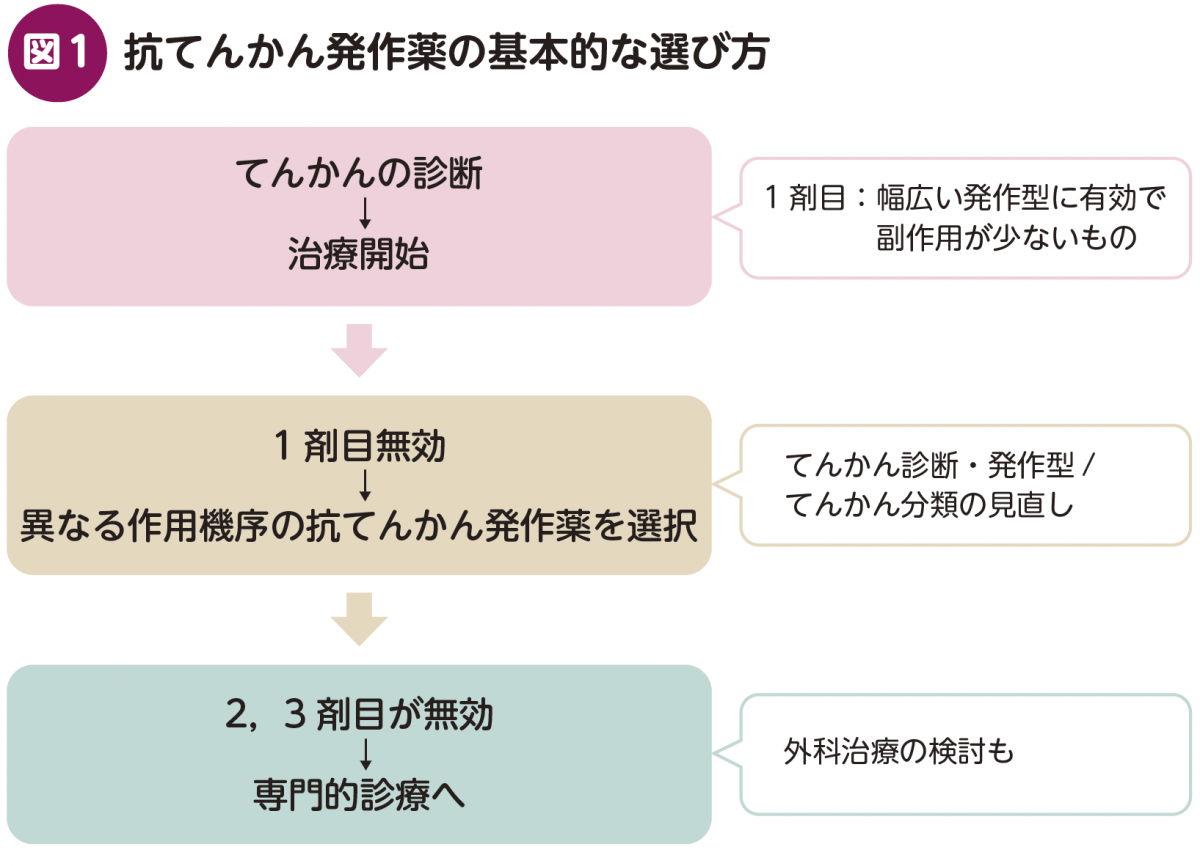

◉第一選択薬が奏効しなかった場合,てんかん診断の見直しを行い,診断に変更がなければ,第一選択薬と異なる作用点を持つ抗てんかん発作薬へ変更し処方する。

◉第二選択薬が奏効しなかった場合,専門医への紹介も考慮しつつ再度てんかん診断の見直しを行い,診断に変更がなければ,1剤目,2剤目とは異なる作用点を持つ抗てんかん発作薬を選択する。1剤目,2剤目で得られた効果によっては併用療法も考慮する。

目次

❶ はじめに

おおよそ100人に1人の罹患率であるてんかんは,コモンディジーズとして多くの患者は非専門施設で継続的に治療を行う必要のある疾病のひとつである。日本において上市されてきた抗てんかん発作薬は,1940年にフェニトイン,1944年にフェノバルビタール,1966年にカルバマゼピン,1975年にバルプロ酸ナトリウムが発売され,選択肢の乏しい状況が長く続いていた。1989年に国産のゾニサミドが発売されるなどはあったが,2000年代に入り海外で先行していたラモトリギン(2008年),レベチラセタム(2010年)が登場して,大きく治療状況が変化した。

さらに,2016年にペランパネル,ラコサミドが登場するとより選択肢は増え,いっそう患者の状態に寄り添いリスクの低い治療薬を選択できるようになった。その一方で,選択肢が増えたことによって,抗てんかん発作薬は「何を選ぶべきか」をよく考える必要が生まれてきた。

本稿が,1剤目の抗てんかん発作薬投与で期待された効果があがらなかった場合の「次の一手」となる抗てんかん発作薬の選び方についての参考に,少しでもなれば幸いである。なお,本稿で対象としている患者群は,主として成人症例であることをご了承頂きたい。

Memo:てんかんは誤診の多い病気

てんかんは発作症状も多彩であり,鑑別疾患も非常に多様である。このため,てんかんと診断を受けたあとに,てんかんセンターを受診された患者の実に2〜3割が,非てんかんであったとの報告もある1)ほど,てんかんは誤診をしやすい疾患である。一度くだした診断に基づいて行った処方が,期待通りの効果を示さなかったとき,考えるべきポイントはもちろん多数あるのだが,そもそものてんかんの診断が正しいかどうかを振り返る姿勢は,常に大事である。

❷ 成人てんかん患者への抗てんかん発作薬処方の基本的な考え方

(1) 初めての薬剤治療を開始するとき

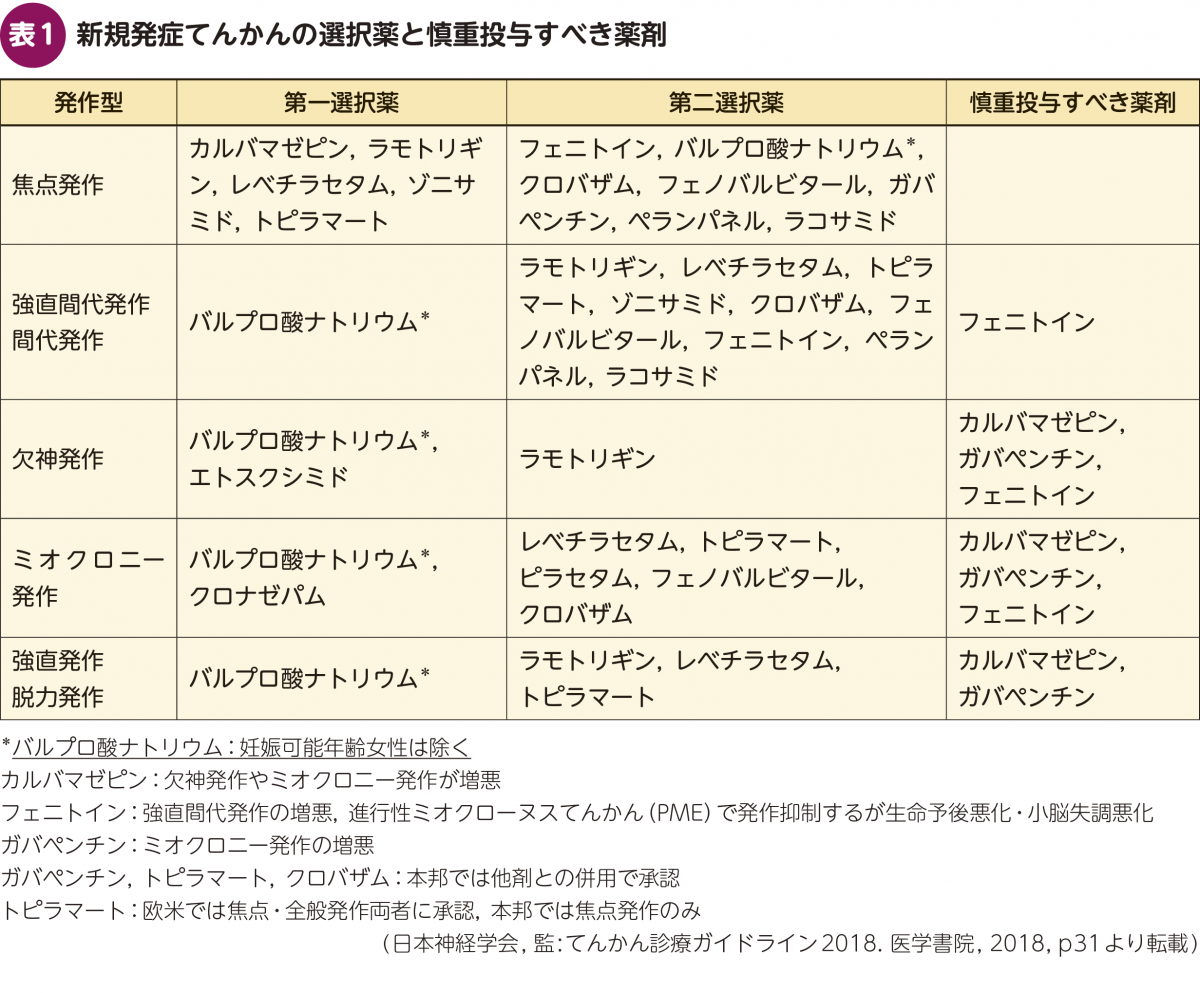

原則的には初回の非誘発性発作では,抗てんかん発作薬治療は開始しない。それは,初回発作から5年以内に再発する確率が約35%だからである。しかし2回目の発作が起こったときには,1年以内にさらに発作が再発する確率が7割を超えるため,抗てんかん発作薬の開始が妥当と判断される。初回発作後の治療介入と2回目の発作後での治療介入とでは,本人の予後には明瞭な差は生じないとされる。ただし,神経学的異常,脳波異常, 画像上の脳病変,てんかんの家族歴がある場合は,初回の発作でも再発率が高いために抗てんかん発作薬での治療開始を考慮する。高齢者も,初回発作後の再発率が7割以上と高く,治療開始を推奨する。それぞれの発作型に対しての第一選択薬群と第二選択薬群,これに対して慎重投与とすべき薬剤を表1に示す。

Memo:抗てんかん発作薬を開始するときの患者側への説明は丁寧に!

抗てんかん発作薬を投与する場合,投与に至った根拠を明確にして患者側へしっかり詳細に伝達しておくことが望ましい。理解度が不十分であると服薬アドヒアランスの低下をまねく危険性が高く,見せかけの難治例に陥りやすいからである。また,てんかんの診断根拠がはっきりしない場合の投薬介入は,医療者側から強く勧めるべきものではなく,患者の希望や社会的状況などを総合的に勘案して,慎重に行うことが望ましい。医療者側としては,診断根拠が薄弱であるという不安を,投薬の形で患者側にてんかんのレッテルを貼り,押しつけてはいけない。てんかんの診断はその後の診療経過で暫定診断が変わることも少なくないことや,内服治療を選択した以上はてんかん罹患者としての種々の社会的制約が発生することなども,治療開始にあたっては患者側に十分理解してもらう必要がある。

(2) 薬物療法の基本

薬物療法の基本は,焦点てんかんと全般てんかんのてんかん分類を的確に診断し,それに基づいて薬剤の選択を行うことである。治療目標はまず発作消失であるが,患者のquality of life(QOL)を考え,発作間欠期の副作用にも留意して,副作用のない(あるいは最も少ない)発作消失をめざす2)。

てんかんの診断をくだした上で治療を開始する場合,1剤目の選択は幅広い発作型に有効で副作用が少ないものが基盤となる(図1)3)。

2002年,2010年に発表された以前の『てんかん治療ガイドライン』では,部分てんかん(現在の焦点てんかん)に対してカルバマゼピン,全般てんかんに対してバルプロ酸ナトリウムを第一選択薬として推奨していた。これに対し,2018年に改訂された現在のてんかん診療ガイドラインでは,焦点てんかんに対して第一選択薬群としてカルバマゼピン,ラモトリギン,レベチラセタム,ついでゾニサミド,トピラマートを推奨している(CQ3-2)。なお,全般てんかんではバルプロ酸ナトリウムの発作抑制効果の優位性が高いことは示されているものの,妊娠可能年齢の女性では,催奇形性や新生児のIQへの影響に配慮してバルプロ酸ナトリウム以外の薬剤を考慮するよう勧奨されている(CQ3-3)。第二選択薬群までを入れると,現在は,ほぼすべてと言ってもよいほど多くの抗てんかん発作薬が選択可能な状況となっている。