お知らせ

■NEWS 画期的新薬「ゾフルーザ」、外来で処方する前に高い耐性率の考慮を

インフルエンザの画期的新薬として今年2月に承認されたキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬「ゾフルーザ」(バロキサビル マルボキシル)。1回投与で治療が完結するのでコンプライアンスに優れ、ウイルス力価を早期に大きく低下させることから感染防止効果も期待できるとされているが、処方前に耐性の問題を十分考慮する必要がありそうだ。臨床試験データや添付文書等の文献、インフルエンザ専門家の菅谷憲夫氏(けいゆう病院感染制御センター長)への取材を基に、情報を整理した。

ゾフルーザは臨床試験の情報が医療現場に十分提供されていない中、3月に塩野義製薬から発売された。基礎疾患のない患者を対象にした第Ⅲ相臨床試験を含むデータは、9月にNEJM誌に掲載された(Hayden FG, et al:N Engl J Med. 2018;379(10):910-23.)。

■臨床症状の改善はオセルタミビルと同等

成人を対象とした国際共同第III相試験では、罹病期間はバロキサビル群(53.7時間)がプラセボ群(80.2時間)に比べて有意に短かった。ただ、オセルタミビル(タミフル)との比較では、臨床症状の改善効果に有意差はなかった。一方、12歳未満の小児の国内第Ⅲ相試験では、症状改善までの中央値は40~60時間だった。副作用発生率は、成人で5.4%、小児で3.8%となっている。

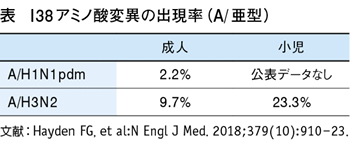

注意すべきは耐性株(I38アミノ酸変異)の出現頻度だ(表)。バロキサビル投与患者(A/H3N2)における耐性の出現率は、小児では23.3%、成人では9.7%だった。これはA型インフルエンザにおけるタミフル耐性株の出現率(成人でおよそ1%前後、小児で5~10%程度)と比べてかなり高い。日本感染症学会はホームページで公表しているゾフルーザの解説資料で、変異による臨床効果への影響については「これからの検討が必要」としつつ、変異の出現率は「高頻度」と評価している。

■PMDA、変異に「公衆衛生上の留意が必要」

臨床試験によれば、成人の「変異あり」の罹病期間(A/H3N2)は63.1時間で、「変異なし」に比べて約10時間長い。小児では「変異あり」の罹病期間は79.6時間と、「変異なし」(43.0時間)の1.85倍となる。小児では「変異あり」の場合、発熱期間も延長することが、塩野義製薬が11月に開催された国際学会で発表したデータで示されている(変異なし20.7時間、変異あり29.5時間)。

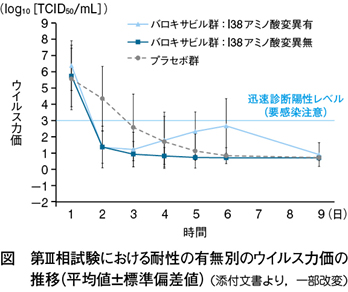

ウイルス力価については、変異があっても1日目で大幅に低下するものの、4日目にはプラセボ群より高くなる(図)。このデータは添付文書にも記載がある。変異株が周囲に感染するかどうかは現時点で不明だが、変異株の感染患者でウイルス力価の再上昇が認められた点については、医薬品医療機器総合機構(PMDA)が承認審査報告書で「公衆衛生上の留意が必要」と指摘している。

菅谷氏の話

ゾフルーザ投与患者におけるアミノ酸変異(耐性)の出現率は、ノイラミニダーゼ(NA)阻害薬に比べてかなり高い。A香港(H3N2亜型)では、成人の10人に1人、小児の4人に1人の割合で罹病期間が延び、小児では発熱期間も延びる。外来診療ではゾフルーザを安易に使用すべきでない。迅速診断でA型と分かった場合や、小児・高齢者・基礎疾患のある患者には避けるべきだ。B型における変異の報告はまだ1例しかないが、B型にはタミフルが効きにくいのでゾフルーザも選択肢になりうるだろう。

一方で、ゾフルーザはNA阻害薬の耐性を抑制する働きがあり、in vitroではNA阻害薬との併用による相乗効果も報告されている。ゾフルーザはNA阻害薬との併用が前提と言える。入院の重症例では、ラピアクタ(ペラミビル)などにゾフルーザを加えてみてもよいだろう。NA阻害薬との併用療法の研究が進められ、配合剤が登場することに期待したい。