お知らせ

(4)腎保護からみた改訂ポイントの意義と妥当性 [特集:考察 高血圧治療ガイドライン2014]

蛋白尿陰性・非糖尿病慢性腎臓病では,降圧目標が140/90mmHg未満に緩和され,第一選択薬にはRA系阻害薬(ACE阻害薬またはARB)に加え,Ca拮抗薬,利尿薬も推奨された

蛋白尿陽性・非糖尿病慢性腎臓病および糖尿病合併慢性腎臓病では,降圧目標が130/80mmHg未満で,第一選択薬にRA系阻害薬が推奨された

慢性腎臓病患者における蛋白尿(非糖尿病),アルブミン尿(糖尿病)の評価は,尿クレアチニン(Cr)との比で求め,尿アルブミン30mg/gCr,尿蛋白0.15g/gCr以上が陽性と定義された

慢性腎臓病患者の高血圧では夜間降圧の消失などの日内変動異常や睡眠時無呼吸症候群の合併が多い

1. JSH2014における高血圧患者の腎保護

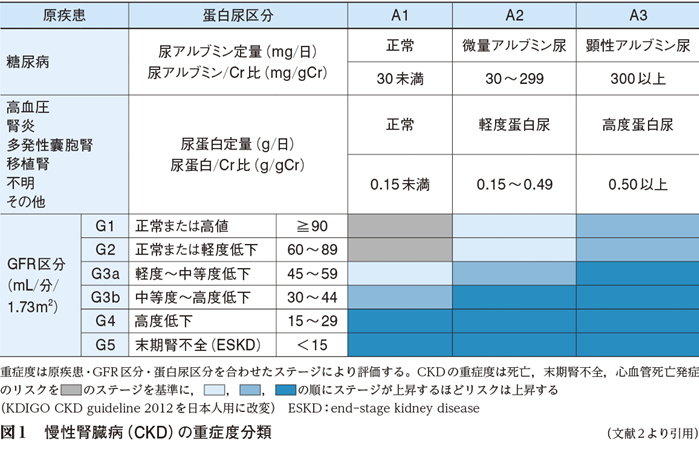

高血圧は腎障害を引き起こし,慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の主要な原因であるとともに,CKD発症により血圧日内変動の異常や高血圧をさらに重症化させる。CKDは末期腎不全(end-stage kidney disease:ESKD)への進展のみならず,心血管疾患(cardiovascular disease:CVD)発症の危険因子でもある。CKDの定義は腎障害を示唆する所見(蛋白尿など)または糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)<60mL/分/1.73m2未満の腎機能低下が3カ月以上続くことである。

「高血圧治療ガイドライン2014」(JSH2014)1) では,CKD合併高血圧は高リスク群に分類されており,その診断と管理はきわめて重要である。本邦では2013年10月に日本腎臓学会(Japanese Society of Nephrology:JSN)から「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2013」(以下,JSN-CKD GL2013)2) が刊行されており,JSH2014作成にあたり,両者の推奨内容の整合性が重視された。ただし,JSN-CKD GL2013の対象は腎臓専門医であるが,JSH2014は実地医家向けに作成されている。

初期のCKDは自覚症状に乏しく,すべての高血圧患者で検尿と血清クレアチニン(Cr)よる推定糸球体濾過量(estimated GFR:eGFR)を算出し,CKDの早期発見・早期治療を行うことが大切である。CKD患者の降圧療法の目的は,血圧を下げることにより,腎障害の進展を抑制・阻止するとともにCVDの発症・再発も予防することにある。今回のJSH2014では,CKD合併高血圧の降圧目標が緩和され,第一選択薬も変更となった。

2. 蛋白尿・アルブミン尿とCKD重症度分類

糖尿病の有無に関係なく腎機能が正常であっても,微量アルブミン尿(30mg/gCr以上)はCVDの発症・予測因子である。海外ではCKDの指標としてアルブミン尿が用いられるが,本邦では保険診療上,非糖尿病におけるアルブミン尿測定は認められないため尿蛋白を測定している。試験紙法で半定量する尿蛋白(±)はおおむね15mg/dL(0.15g/gCr)に相当する。糖尿病非合併例では,尿蛋白定性(±)以上であれば,尿蛋白/Cr比(g/gCr)を測定し,0.15g/gCr以上を尿蛋白陽性として取り扱う(図1)2)。降圧目標と推奨降圧薬は蛋白尿・アルブミン尿から決定されるので,これらを測定することの周知が重要である。

残り3,524文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する