お知らせ

わが国における心臓移植の現状と展望[J-CLEAR通信(176)]

1 はじめに

心臓移植は,1967年12月3日に南アフリカ・ケープタウン大学のChristiaan Barnardが1例目を実施して以来,重症心不全の確立された外科治療として世界で広く受け入れられている。国際心肺移植学会(International Society for Heart and Lung Transplantation:ISHLT)の心臓移植2018年レジストリ報告によると,2016年までに13万例以上の心臓移植が登録された1)。

わが国では,1968年8月に世界30例目の心臓移植が実施されたが83日目に死亡した。その後,脳死臓器移植は,わが国ではタブー視され,1997年10月に臓器移植法が施行されるまでは実施不可能であった。1999年2月28日,大阪大学で臓器移植法施行後,心臓移植第1例目が実施された。しかしながら,当初の臓器移植法では,漏れのない意思表示カードの記入が必須で,かつ15歳未満の小児は意思表示ができない(つまり,臓器提供ができない)規程となっていた。そのため,2010年7月に臓器移植法が改正されるまでの約13年間で,心臓移植数はわずか69例であった。

臓器移植法改正後は,本人が生前に拒否の意思を示していなければ,家族承諾による脳死臓器提供が可能となった。これは同時に,小児からの脳死臓器提供を可能とし,心臓移植数は着実に増えた。2023年は年間115例という過去最高の移植実施数となり,2024年5月までの累積心臓移植実施数は860例である。

2 世界と日本の現況

世界の移植実施の収集事業は,世界保健機関(World Health Organization:WHO)がGlobal Observatory on Donation and Transplantation(GODT)で実施している2)。GODTによると,2017年の全世界の心臓移植は7881例であった。GODTの2022年報告では,心臓移植数は8988例と増加傾向が続いており,数年以内に世界の年間心臓移植数は,1万例に到達するものと思われる。心停止後臓器提供(donation after cardiac death:DCD)が,欧米を中心に普及しつつあることが心臓移植数の増加の一因となっていると考えられる。

レシピエントの年齢は世界的に高齢化が進んでおり,60歳代レシピエントの割合は,1982〜98年では16%であったのが,2009〜15年6月では26%まで上昇した。また,ドナー年齢の上昇も続いており,1982年に23.9歳であった小児を含む全心臓ドナーの平均年齢は,1996年に30歳を越え,2014年には33歳に達した。成人心臓移植に限定すると,2009〜15年6月では平均年齢35.0歳となっている。数は少ないが60歳以上のドナー(2014年は3.4%)もおり,主に高齢レシピエントに対するドナーである。

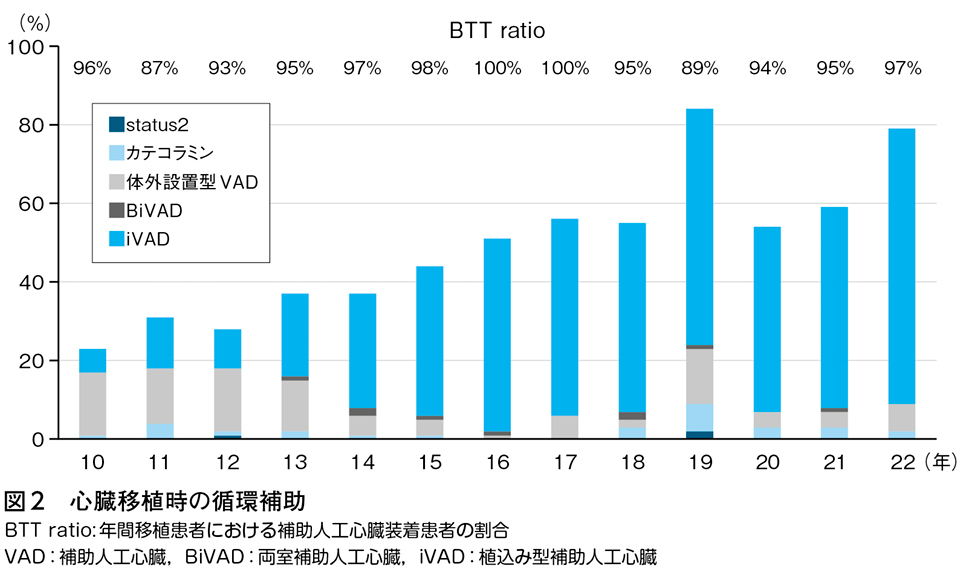

小型化かつ安全性が向上した植込み型補助人工心臓(implantable ventricular assist device:iVAD)の普及によって,移植前にiVADを装着して待機するブリッジ治療が一般化し,2013年以降の欧米では50%以上を占めていた1)。ところが,2018年に米国でallocation policyが変更され,短期循環補助デバイス装着患者が優先的に移植を受けられるようになり,安定したiVAD患者の待機優先度が下げられた。これに伴い米国では,iVAD装着をブリッジ治療として利用する機会が減り,2022年には15%以下にまで著しく低下した3)。

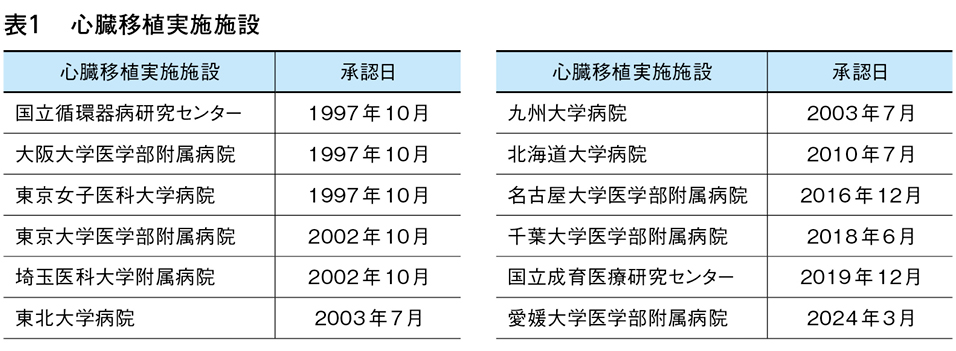

2024年5月時点で,わが国の心臓移植実施施設は12施設である。1997年の臓器移植法制定時に3施設,臓器移植法改正までに4施設,改正後に5施設が認定されている(表1)。

移植登録手順は,日本循環器学会心臓移植適応検討小委員会での書面審査を経て,移植施設から日本臓器移植ネットワークに登録する。移植施設の承認があれば移植施設以外からも書面審査依頼は可能である。なお,東京大学,大阪大学,国立循環器病研究センター,九州大学の4施設では,成人と2心室循環の11歳以上の小児に限定して,日本循環器学会の事前審査が免除(自施設判定と呼ばれる)されている。

移植待機は重症度によって2グループにわけられ,status1は優先的に移植を受けることができる重症者のグループである。2022年12月までに行われた704例の心臓移植のうち,小児の3例のみがstatus2で,残りはすべてstatus1であった4)。

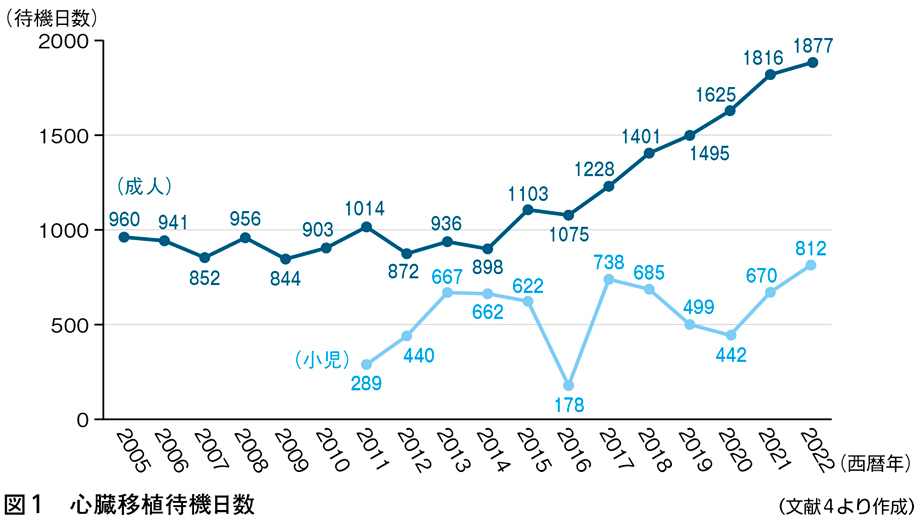

わが国では,移植希望登録者数(2023年5月時点:842名)5)から見て,臓器提供者が著しく少ないために移植待機期間はきわめて長期となっている。日本心臓移植研究会でまとめた,成人と18歳未満の小児とにわけた年別の待機期間は図1の通りである。2005年以降,成人では900日前後の待機期間が続いていたが,2015年には約3年,2021年には約5年となった4)。このように長期待機となるため,ほぼ全例で補助人工心臓を装着して移植に到達するという,世界では特異的な状況となっている(図2)。

2013年1月まで心臓移植登録年齢が60歳未満とされていたわが国では,レシピエント年齢は欧米よりかなり低く,2022年12月までの成人636例の平均は43.8歳であった。脳死ドナーがきわめて限られている中から提供臓器の利用を促進するため,2002年からメディカルコンサルタント制度が導入された。この制度の導入により,全ドナーからの心臓利用率は約80%と,米国の約35%をはるかに超えている。そのため,心臓ドナー平均年齢(2017年6月までの340例)は41.4歳とやや高く,marginal donorの割合もかなり高くなっている。また,60歳以上の心臓ドナーの割合も8.8%と,ISHLT報告(3.4%)より高くなっている。