お知らせ

(3)川崎病遠隔期の診断・治療[特集:増加し続ける川崎病]

川崎病発症30病日後の時点で,Zスコア+2.5以上(5歳未満で3mm以上,5歳以上で4mm以上)の冠動脈拡張を呈する症例を川崎病冠動脈後遺症ありと診断する

拡張した冠動脈は,急性期以降縮小傾向となるが,血管炎により正常な血管構造が破壊されるとその組織は正常に復することはなく,長期にわたる血管リモデリングが継続する

退縮した病変であっても長期的に狭窄や閉塞を生じることもある

急性期に中等瘤以上の瘤をきたした場合は,たとえ退縮したとしてもフォローオフとはせず,重症度に応じた生涯の経過観察が必要となる

1. 冠動脈後遺症の定義・重症度分類

川崎病発症30病日後の時点で,Zスコア+2.5以上(5歳未満で3mm以上,5歳以上で4mm以上)の冠動脈拡張を呈する症例を川崎病冠動脈後遺症ありと診断する。

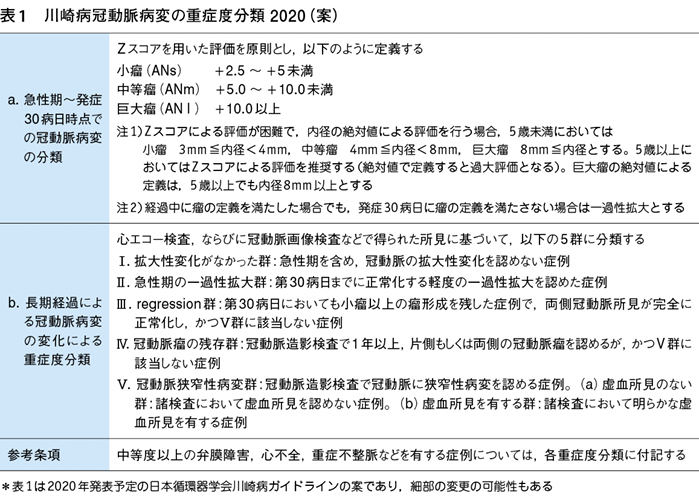

冠動脈拡張は,小瘤,中等瘤,巨大瘤に分類される(表1a)。拡張した冠動脈はその後活発な血管リモデリングをきたし,瘤は縮小傾向となる。川崎病冠動脈瘤はその経過観察において瘤が残存することもあれば,退縮(regression)と言って冠動脈画像検査上正常にみえるようになることもある。また,狭窄・閉塞をきたすこともあり経過観察上種々の病態を呈する。経過における冠動脈の重症度分類を表1bに示す。