お知らせ

心電図読影の核心は「ST-Tの読み」にある②:ST上昇系[〈from総合医育成プログラム〉プライマリ・ケアで役立つクリニカルパール(16)]

循環器編② 日本プライマリ・ケア連合学会監修

本連載では,日本プライマリ・ケア連合学会/全日本病院協会が実施している「総合医育成プログラム」の中から,選りすぐりのクリニカルパールを紹介します。現場のニーズを熟知しているエキスパートが,プライマリ・ケア医にとって「まさにそこが知りたかった!」というポイントをわかりやすく解説します。

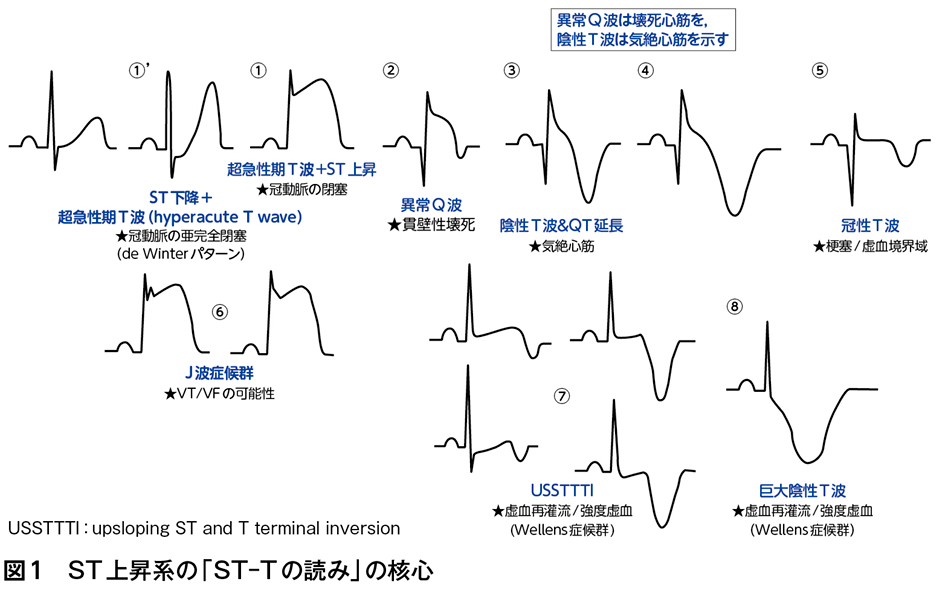

◆STEMI急性期にJ波を示す症例では,高率に心室細動が生じる。

◆STEMI急性期の異常Q波は壊死心筋を,冠性T波は壊死を免れた気絶心筋を示す。

◆upsloping ST and T terminal inversion(USSTTTI)は,虚血再灌流または肥大型心筋症を示す。

1 ST上昇系の「ST-Tの読み」

プライマリ・ケアにおける心電図読影の核心は,「ST-Tの読み」にある。本稿では,第15回の「ST下降系」に続き,「ST上昇系」での「ST-Tの読み」について,その核心を述べる。

ST上昇型心筋梗塞(ST-elevation myocardial infarction:STEMI)では,発症直後から当該領域のT波の増高(超急性期T波,hyperacute T wave)とST上昇が生じる(図1-①,以下〇番号は図1中番号)。この所見は冠動脈が完全閉塞し貫壁性虚血を生じていることを示す。T波の変化は機敏であるが,STの変化はそれに遅れる傾向にあることから,急性心筋梗塞の初期心電図が超急性期T波のみのことがある(①’)。この場合,STは上昇ではなく下降し,そこから一気に左右対称で高いT波に移行する形態をとり,de Winterパターンと呼ばれる。また,STEMIの急性期にST上昇とともにJ波の出現を示す症例(⑥)では,高率に心室細動を生じるため,致命的心室性不整脈の出現に最大限警戒する必要がある。

①の状態で冠動脈の閉塞が持続し,1~数時間が経過すると心筋壊死が始まる。壊死量に応じてR波が減高し,異常Q波が出現する(②)。その後,24時間~1週間の経過で,ST上昇が減弱するとともに,T波が深く陰転し左右対称な冠性T波(coronary T wave)となり,QT延長を伴う(③,④)。R波減高と異常Q波は壊死心筋を,冠性T波は虚血に陥り心筋代謝と収縮機能がいったん損なわれるも,壊死を免れ回復に向かう心筋(気絶心筋)を示している。すなわち,R波減高が軽度で異常Q波が少ないほど,そして冠性T波が深く大きいほど,再灌流治療や側副血行路等により救済される心筋が多い。慢性期に至ると,ST上昇は基線に近づき,異常Q波が固定し,冠性T波は浅く幅の狭い左右対称の陰性T波となる(⑤)。