お知らせ

特集:準備で決まる抗がん薬治療─有効性と安全性を最大限に高めるために

2015年国際医療福祉大学薬学部卒業。2016年より現職。日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師,スポーツファーマシスト,肝疾患コーディネーター

1. インフォームド・チョイス

1 がん薬物療法とは

細胞障害性抗がん薬,分子標的薬,ホルモン薬などを用いた治療の総称である。近年では,免疫チェックポイント阻害薬の登場により,その治療は多岐にわたる。今日においても,細胞障害性抗がん薬と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた治療や新薬の開発などの臨床試験が進められ,がん薬物療法の進歩は目覚ましいものがある。今回は,一般薬との違いや代表的な相互作用,副作用マネジメントなどを概説する。

2 一般薬と抗がん薬の違いについて

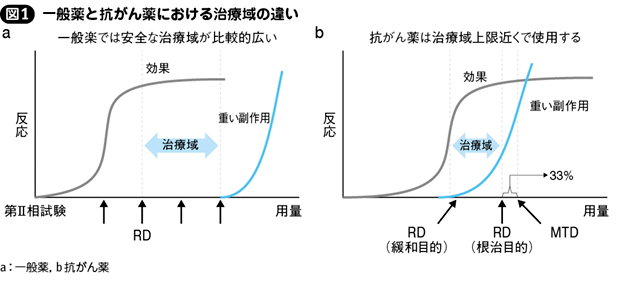

抗がん薬治療にあたり,患者および家族に一般薬と抗がん薬の違いを理解してもらうことが基本となる。一般薬の場合,第Ⅱ相試験において複数用量間の安全性と有効性を比較し,一定の有効性を示す最も少ない用量を推奨用量(recommended dose:RD)とすることが多い。比較的広い治療域が設定されているため,多少の過量投与でも安全性に大きく影響はしない(図1a)。対照的に抗がん薬は,治療域が大変狭くなっている(図1b)。用量が多いほど有効性が上がるという想定の下,第Ⅰ相試験で33%程度ずつ増量し,1/3以上の症例で重篤な副作用を生じた用量を最大耐量(maximum tolerated dose:MTD)とし,その1レベル下の用量が,RDとされることが多い。

つまり抗がん薬では根治を目的とした治療におけるMTDとRDの間には,33%程度の差しか存在せず,かつRDで投与されても一定頻度で重篤な副作用が起こる可能性がある。そのため,効果を期待するならば副作用を完全に回避できないことや,治療目的によって用量設定が変わることを,患者およびその家族と情報共有しておく必要がある。