お知らせ

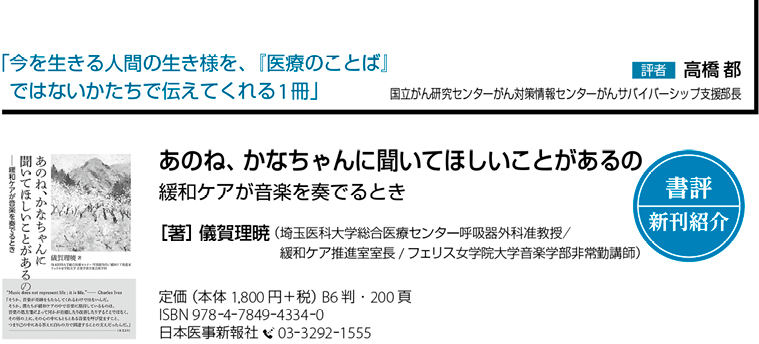

【書評】『あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの─緩和ケアが音楽を奏でるとき』

本書は、音楽療法について解説した書籍ではない。今ここをいかに生きるか、何を大切にしたいかという問いに対して、患者や家族が自分たちなりの「答え」を見出していくことに真摯に寄り添う緩和ケアチームの記録である。そして、そこにはいつも大切な媒体として、音楽が流れている。

著者自身、音楽療法という「やや魔法のような言葉」に出会ったときには、「いつ、だれが、どこで、どんな楽器で何の曲を演奏すればよいのだろう」と考えたという。医療の世界では、それが音楽でも森林でもアートでも、「療法」や「セラピー」という言葉がついたとたん、専門家が何かを治す道具に聞こえてしまう。しかし本来、懐かしい歌や風のそよぎによって結果的に自分が癒されること、あるいは何かに気づいていくこと(著者はそれを「再構築」と表現している)は、専門家による治療的試みとはまったく別物だろう。

「そうか、僕たちが緩和ケアの中で音楽に期待しているものは、音楽の処方箋によって何かが治癒したり改善したりすることではなく、その唇の上に、その心の中にもともとある音楽を呼び覚ますこと、つまり己の中にある答えに自らの力で到達することの支えだったんだ」と著者は書く。

本書では、緩和ケアチームの記録に加えて、著者と仲間たちが岩手県の大槌町で続けた「お医者さんのお茶っこ」活動や、釜石市の中学校における「いのちの授業」の様子も紹介されている。「お茶っこ」に参加した音楽療法士が、「音楽にこだわるのはやめよう。できることは何でもしよう」と考え、被災者とボランティアという関係を超えて歌をつなげていくエピソードは特に印象深い。

本書は、音楽が明らかに主役でありながらそうとも言えない、少し不思議な本である。しかし、今を生きる人間の生き様を、「医療のことば」ではないかたちで伝えてくれるのは間違いない。