お知らせ

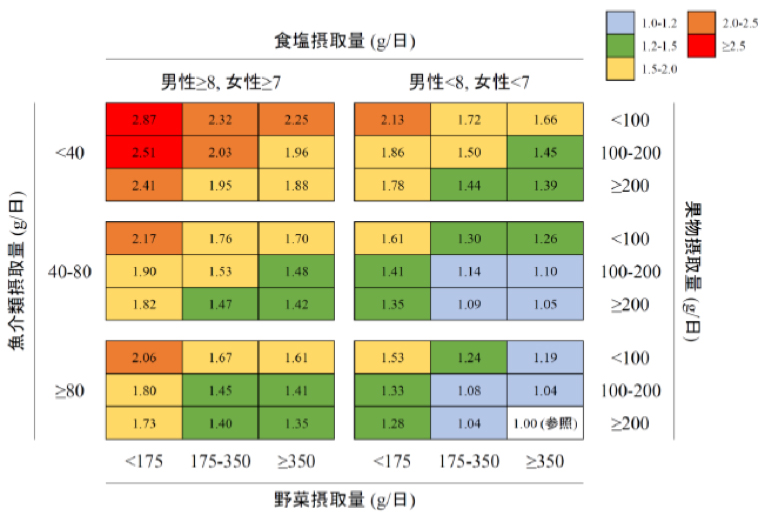

■NEWS 食事因子の組合せで循環器疾患死亡リスクを評価―厚労省研究班がチャートを作成

全国規模の長期追跡調査「NIPPON DATA80」のデータを用いた研究を行っている厚生労働省研究班(研究代表者:三浦克之 滋賀医大アジア疫学研究センター長)はこのほど、食事因子の組合せによる循環器疾患死亡リスクを評価チャート(図)として図示した初の研究成果を発表した。評価チャートは死亡リスクに応じて5段階に色分けされており、循環器疾患予防の啓発ツールとして食事指導の現場ですぐに活用できるものとなっている。論文は4月19日に日本循環器学会の学会誌「Circulation Journal」電子版で公開された。

評価チャートは、1980年の国民栄養調査に参加した男女9115人を2009年まで追跡したデータに基づくもの。研究では、栄養調査の結果から、野菜、果物、魚介類、食塩の1日摂取量を評価して層別化し、循環器疾患による死亡リスク(ハザード比)を分析。その結果、4つの食事因子の摂取量は、それぞれ独立して死亡リスクと関連していることが確認された。

4つの食事因子の組合せによる死亡リスクを算出すると、野菜、果物、魚介類の摂取量が国の推奨する基準の半分未満かつ食塩摂取量が国の基準以上のカテゴリの死亡リスクは、国の基準を全て満たしている最も望ましいカテゴリ(参照グループ)に比べ2.87倍となった。

研究班の近藤慶子氏(滋賀医大社会医学講座特任助教)は、評価チャートを用いて患者を指導する際の留意点として「3つの食品群と食塩の摂取量のみで評価しているので、特に肥満のある患者に対してはエネルギー量も考慮した上で活用してほしい」と話している。

図 食事因子による循環器疾患死亡リスク評価チャート

ハザード比は最も望ましい1日摂取量(野菜350g以上、果物200g以上、魚介類80g以上、食塩8g〈女性7g〉未満)である参照グループに対して、長期の死亡リスクが何倍高いかを示している(図は滋賀医大報道発表資料より引用)