お知らせ

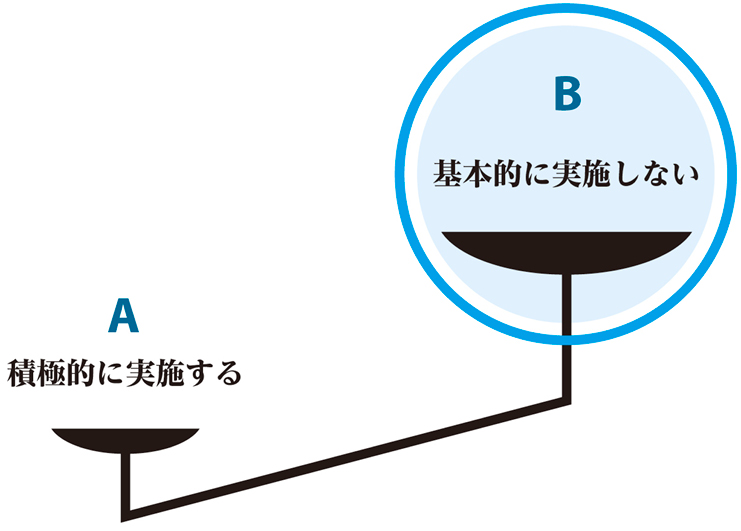

【論点】熱性けいれん既往児に対する脳波検査の是非

Bを選びます。熱性けいれん患者では,脳波異常の検出率が高いことが報告されています。しかし,熱性けいれん再発や,後のてんかん発症の予測を目的に脳波検査を行い,診療に役立てるのは困難だと考えられています。そのため,発作が有熱時に限られている場合,慢性期管理における脳波検査の臨床的意義は小さいと考えられます。特に,単純型熱性けいれん既往児では,多くの場合検査は不要だと考えます。

1 背景

熱性けいれんは,乳幼児期に起こる発熱に伴う発作性疾患で,病歴や診察上中枢神経感染症などの原因がみられないものを指す1)。その中で,①焦点性(部分)発作の要素,②15分以上持続する発作,③1発熱機会内の複数回の発作,の3項目のうち1項目以上を持つものが複雑型熱性けいれんと分類され,いずれにも該当しないものが単純型熱性けいれんとして区別されている。約1/3の患者で再発するが,ほとんどは後遺症もなく学童期には自然に軽快する予後良好な疾患である。あくまでも有熱時という状況に関連した発作であり,誘発因子のない反復性の発作によって特徴づけられるてんかんとは区別される。

2015年に日本小児神経学会より上梓された「熱性けいれん診療ガイドライン2015」(以下診療GL)では,日常診療で問題となりやすいクリニカルクエスチョンが取り上げられている。熱性けいれん既往児に対する脳波検査の意義についても解説されているが,特に発作を過去に複数回経験している児に対する脳波検査の適応については,実際の診療現場では判断に迷うこともある。

2 熱性けいれん既往児の脳波所見

熱性けいれんを経験した児では,全般性棘徐波や焦点性発射,すなわち中心~中側頭部や頭頂・後側頭,後頭を含む後頭領域に出現する棘波あるいは棘徐波などの突発波がみられることが知られている。報告によっては熱性けいれん児の20~40%以上に認められるとされ,単純型よりも複雑型熱性けいれんにより高頻度に検出される傾向が指摘されている。熱性けいれんには遺伝素因が関わっており,これらの脳波所見の少なくとも一部はその素因を示す波形と考えられており,治療のいかんにかかわらず自然に消失する。これらの波形をもって,てんかんと診断してはいけない。