お知らせ

2014年度改定の在宅大幅引下げ その影響と今後の方向性 【まとめてみました】

2014年度診療報酬改定では、在宅医療における「同一建物同一日の場合」の訪問診療料は半減、在宅時医学総合管理料・特定施設入居時医学総合管理料は約4分の1に大幅引下げとなった。施設などへの訪問診療から撤退する医療機関が増加すると懸念されたが、14年度改定の影響により在宅医療の姿はどう変化したのか。各種アンケート調査結果を基に考えてみたい。

最悪の事態回避も課題浮き彫りに

昨年12月24日の中医協総会では、厚労省が医療機関と集合住宅を対象に実施した14年度改定の「同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査」の速報値が報告された。集合住宅への調査では、792施設中38施設で医療機関側の都合による訪問診療などの撤退があったが、多くは他の医療機関が対応しており、引き受け先がない施設は1施設のみという結果だった。現場の努力もあり、医療提供の観点では最悪の事態は避けられたようだ。

一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の事業者が構成する全国特定施設事業者協議会などが実施した合同アンケート調査(回答数:1764)からは別の側面が見えてくる。緩和要件として「月一回、同一建物以外を算定した場合」が引下げの対象外となった影響から、「医師の訪問日時が不規則」「訪問診療の時間が短くなった」「緊急時の主治医対応が減った」「1日に複数人の異なる医師が来るので連携しにくい」といった指摘があり、「質」の課題が浮き彫りになった。

「同一建物以外」3割が算定できず

厚労省の医療機関向け調査(図1)では、地域医療を支える診療所へのインパクトが大きいことが明らかとなった。「医師の労働時間が長くなった」は25.4%、「訪問診療に必要な患者の新規受入れが難しくなった」は23.9%、「訪問診療に係る収入が減った」は41.3%で、それぞれ病院より回答率が高い。「訪問診療の質」については、医療機関向けの質問のため、90%以上が「影響はない」としているが、施設側の実感とはズレがあるようだ。

図1 同一建物同一日の訪問診療等の適正化による影響調査(抜粋)

図2の在宅療養支援診療所連絡会と日本在宅医学会、日本在宅医療学会が合同で実施したアンケート結果(回答数:232)からは、さらに厳しい現状が窺える。母集団に偏りがあるとはいえ、「医療の煩雑さが増えた」は77%、「医業収益が悪化した」は61%となっており、在宅に熱心に取り組む診療所にとって、14年度改定の影響が大きいことが改めて示された形だ。

図2 在支診連絡会、日本在宅医学会、日本在宅医療学会の合同アンケート(抜粋)

収益が悪化した主な要因は、緩和要件の「月1回の同一建物以外」を算定する負担が大きいという点。強化型以外の在支診でも処方箋ありの場合、在医総管は4200点、特医総管は3000点を算定できるため、医療機関は極力要件を満たそうと努力しているはずだが、算定できているのは38%で、できていない35%とほぼ同数となっており、医師の少ない診療所にとってはハードルが高い。

「同一建物」に着目した方向性は妥当か

これまで厚労省は、地域包括ケア推進に向け診療報酬で在宅誘導への舵をきってきた。2006年度改定では在支診と在医総管を新設、その後も12年度には在医総管・特医総管の評価を引き上げるなど14年度改定までは一貫して「在宅優遇」が続いた。

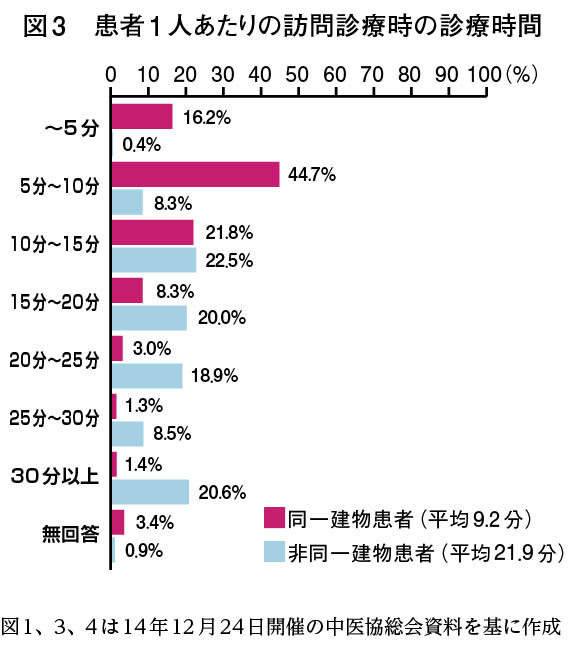

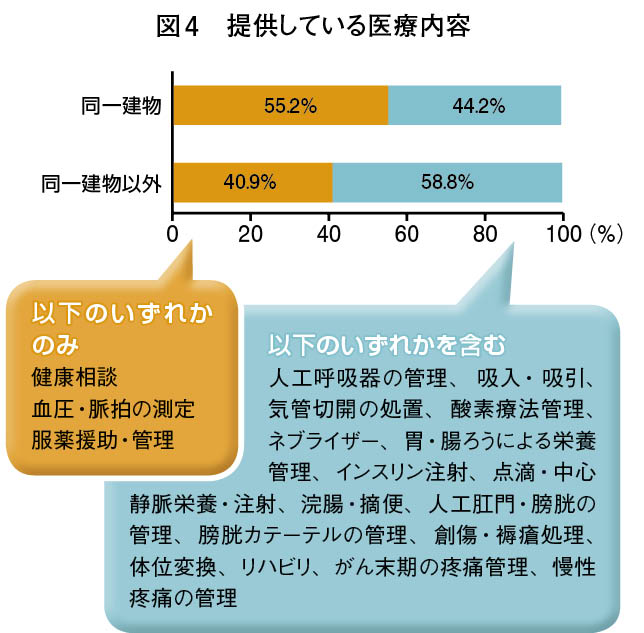

在宅の診療報酬は外来より負担が大きいことを踏まえ、「一律に」高い点数となっている。しかし、厚労省の調査では、患者1人当たりの診療時間(図3)は同一建物の場合が9.2分、非同一建物の場合が21.9分で、2倍以上の開きがあった。提供している医療内容(図4)にも差があることが分かった。

4分の1への引下げは強引だが、これまでの実態に即さない点数設定が「貴重な診療報酬財源が高齢者施設に環流する事態」(林修一郎厚労省医療課長補佐)を引き起こした要因となっていたことは明らかで、高齢化に伴い今後も増加する「同一建物」を軸にした「適正化」の方向性は一定程度妥当だったといえそうだ。しかし、同一建物の場合にも様々な疾患や状態の患者がおり、一括りの評価では不十分なことはいうまでもない。

患者の状態か提供する医療内容か、それとも訪問頻度に着目するのか。次期改定でも在宅の「適正化」を巡る診療報酬のあり方は大きな争点となりそうだ。