お知らせ

公衆衛生医師という働き方〈提供:熊本県 健康福祉部〉

保健所や都道府県庁に勤務し、健康・医療にまつわる仕組みやルールを作ることで地域住民の健康を支える公衆衛生医師。公務員としての採用でワークライフバランスも取りやすく、臨床とは違ったキャリアの選択肢として近年さらに注目を集めている。今回は九州でも有数の都市機能と豊かな自然をあわせ持った熊本県で公衆衛生医師として働く2人の医師に話を聞き、その魅力に迫る。

天草保健所長 小宮 智 医師

小児科医として13年のキャリアを積み、2010年熊本県に入庁、現在は天草保健所長を務める小宮さんは、臨床医と公衆衛生医師の働き方とやりがいの違いについてこう語る。

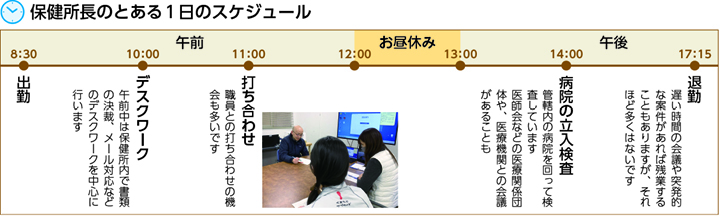

「直接患者さんを診ることはほぼなくなったので、入庁した当初はギャップを感じましたが、想像よりもスムーズに仕事に慣れることができました。保健所長の業務は、打ち合わせや決裁といったデスクワークから、病院の立入検査、医師会など地域の医療関係団体や医療機関、自治体との会議、災害時対応など多岐にわたります。地域の健康を守る非常にやりがいのある仕事ですが、どの業務も臨床医時代のように自分が頑張れば何とかなるということはなく、多くの職員や地域関係者と協力して取り組む必要があり、組織全体を動かすことにやりがいと難しさの両方を感じています」

コロナ禍では保健所の業務過多が大きな問題として報じられた。当時阿蘇保健所長として勤務していた小宮さんは、限られた医療資源と病床数で感染拡大に対応するために、医師会や医療機関との協力体制の構築に特に注力していたという。

「コロナ対応で一番辛いのは、入院の必要な患者さんがいるにもかかわらず、病床が確保できず入院させられないことです。阿蘇地域も病床が極めて逼迫した時期が何度もあったのですが、地域の医療従事者の献身的な尽力のおかげで、明らかに状態の悪い患者さんが入院できないという状況は避けることができました」

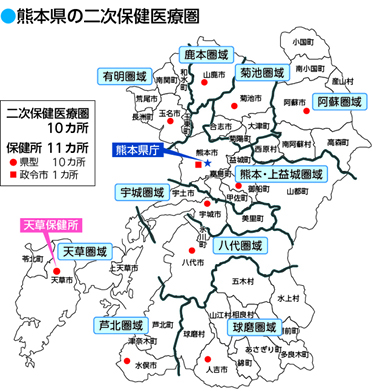

県内には10カ所の保健医療圏と11カ所の保健所がある。そのうち6カ所の保健所で所長職を務めてきた小宮さんは、地域ごとに多様な特色があり、その違いを楽しみながら働くことに魅力を感じている。

「通常3年程度で勤務地が変わることが多く、県内の様々な地域で業務を経験できます。現在勤務している天草地域は水産資源が豊かなので、水産物の食品衛生に関する業務の多さが特色の一つです。熊本県は輸出にも力を入れていて、出荷国ごとに異なる必要書類の作成や検査の実施も保健所が行っています。医療機関が充実している熊本市内から遠い天草のような地域では、地域で完結できる医療体制が必要になるなど、医療体制構築にも地域ごとにかなり違いがあるので、こうした地域の特色に対応する楽しさややりがいを、ぜひ多くの先生方に経験してもらいたいですね」

「フロアに一人の医師」として働くことで成長できる

健康づくり推進課 木村聡子 医師

─どういったきっかけで公衆衛生医師という働き方を選ばれたのですか。

「地域医療と法医学分野で勤務してきましたが、コロナ禍中に亡くなられた方の情報の取り扱いに疑問を持ち、検案や解剖で得た感染症に関する情報を公衆衛生でもっと活用できる仕組みはないだろうか、と考えたことがきっかけでした。熊本出身で、熊本で今後のキャリアを積みたいという思いがあり、勤務地は熊本県一択でした」

─具体的にどういった業務をされていますか。

「県庁の健康づくり推進課での業務と、県内2カ所の児童相談所医師の業務を兼務しています。健康づくり推進課では指定難病に関わる業務の適正化や、医師としての判断や医学的な知見が必要な議題について助言を行い、児童相談所では行政医師として会議に参加したり、現場からの相談を受けたりしています。身体的虐待事例の創傷の判断については、これまでに培った法医学の知識を活かせていると思います」

─これまでの職場との違いを感じる部分はありますか。

「医師を主軸に医療従事者が中心の職場で勤務してきましたが、現在の職場はフロアに医師は自分だけで、主軸は事務職の職員です。バックグラウンドが異なる人に囲まれて「たった一人の医師」として働くことは難しさもありますが、新しい発見が多く、医師としても人としても成長できる環境だと思います」

─公衆衛生医師に興味をお持ちの先生に一言。

「公衆衛生は未経験での入庁でしたが、実際に働いてみると分野が非常に多岐にわたり、幅広い経験が求められるので、どんなキャリアも必ず活かすことができる分野だと感じています。公衆衛生に関する知識のアップデートや、関連する法律の勉強は必要になりますが、法律に沿って制度を活用していくことで多くの人の役に立てる、非常にやりがいのある仕事だと感じます。熊本県は生活がしやすく、見どころ食べどころなど魅力がたくさんあり、社会は温かく、人生のいろいろなフェーズの先生方に適した環境だと思います」