お知らせ

医学部と医学部受験を取り巻く最新TOPICS〈執筆:医系専門予備校メディカルラボ〉[日本医事新報特別企画 医学部進学ガイド「医学部への道2026」]

医学部人気の高まりを受け、医学部受験はここ15年で劇的に難化しました。

限られた時間で難関を突破するには、日々の勉強をいかに効率的に行い、実力を身に付けるかがカギになります。そのためには、豊富な情報と合格に導く確かなノウハウを持つ医学部に特化した塾や予備校に通うことが近道と言えます。

そこで!Web医事新報では医学部を目指す受験生や受験生をお子さんに持つ保護者の方に向け、指導力に定評のある医学部予備校をご紹介します。

(日本医事新報特別付録・医学部進学ガイド「医学部への道2026」の全文はこちらから無料でダウンロードできます)

お子様を医学部に進学させたいと考えている医師家庭は多い。保護者の時代と比較すると、昔よりも医学部が難化していることを耳にするたびに、不安を感じている保護者も多いだろう。それでも毎年約13,800人前後の受験生が医学部合格を果たしている。医学部受験を恐れず、医学部受験を取り巻く最新の情報を入手・理解して、できるかぎり早くから受験勉強に取り組むことで、医学部合格は可能となる。

1 「東大・京大よりも医学部へ」

保護者が受験生の時代も、抜群に成績が良ければ、東大・京大や国公立大学医学部を目指す人が多かったはずだ。かつて医学部に関しては、一部の私立大学を除き、国公立大学医学部の難易度の方が圧倒的に高かった。

1990年当時の河合塾のボーダーライン偏差値を見ると、私立大学には偏差値50前後の医学部も複数存在していた。その後、バブル経済が崩壊した後の1995年頃から、私立大学を含めたすべての医学部は、徐々に難化していった。

「就職氷河期」「失われた30年」「日本の低成長」「年功序列・終身雇用の崩壊」などを背景に、東大・京大よりも医学部へ進学した方が、一生涯を通じて医療という分野で社会貢献ができて、かつ経済的にも豊かな生活ができると考える受験生が増加したことが、医学部人気を確かなものにしたといえる。

2 ここ10年で女子の医学部志願者が増加

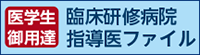

昭和の頃までは女子が医療関係の仕事に就く場合、薬剤師や看護師を考える割合が高かったように記憶している。そもそも1995年頃まで、女子は4年制大学よりも短期大学に進学する割合が高かった。男女雇用機会均等法や男女共同参画社会の実現に向けた動きなどにより、徐々に女性の社会進出が進んだことで、医学部進学を目指す女子が増加した。また、2018年に発覚した医学部を巡る不正入試問題では、それまでの入試で女子が不利になるような選抜を行っていた複数の大学が、文科省から指摘を受けた。これを機に、全医学部で男女平等の入試が実施されるようになったことも、女子の医学部志願者が増えた理由の一つである(表1)。女子の医学部志願者が増加したことで、医学部人気の高まりと難化につながった。

3 コロナ禍が、医学部人気をさらに加速させた

東日本大震災が発生した2011年頃から、ボランティア活動に対する日本人の意識も変化してきたようにみえる。今の若い人たちには『社会貢献したい』『世の中の役に立ちたい』という意識が根底にあるのだろう。

そして、2020年から始まった新型コロナウイルスの感染拡大は、医学部志願者にも影響を与えた。毎日のようにコロナ禍の下で奮闘する医師など医療従事者の姿がニュースで流れた。コロナ禍によって医療の大切さについて実感したことで、医師になろうと考える若者たちが増えた。

自分で興味のあるボランティア活動を探して、定期的に活動している人もいる。後で述べる「大学入試改革」の影響もあり、ボランティア活動に取り組む学生は確実に増えている。

4 2025年度入試も医学部人気は継続

それでは、2025年度入試における医学部人気は、どうなのだろうか?

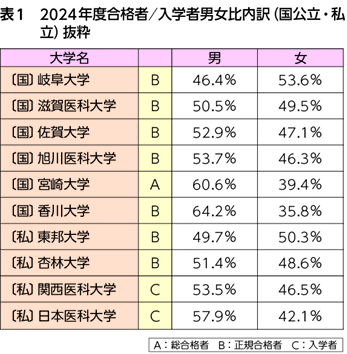

図1は、2024年秋に実施した第3回全統共通テスト模試における系統別志願者の前年比を示している。少子化が続く中で、2025年度と2026年度は、一時的に18歳人口が少しだけ増加に転じる。理系人気が続く中で、医学部人気は堅調だ。秋に高3生・高卒生が受験する模試なので、志望校・志望学部が決まっている受験生が多いが、本来ならば医学部を受験したいと考えている受験生の中には、最難関である医学部受験を、既に諦めている人もいるだろう。

医学部医学科の志願者数の前年比は、国公立大学が102%、私立大学が104%と増加率で私立大学が国公立大学を上回り、堅調な医学部人気を物語っているといえる。国公立大学においては女子志望者の前年比が108%と大きな伸びを示しており、先に述べた「女子の医学部志願者が増加」を象徴する結果となっている。

2025年度入試のトピックスは、新課程入試の初年度であることだ。文科省が主導をして約10年間隔で学習指導要領の改訂が実施されている。

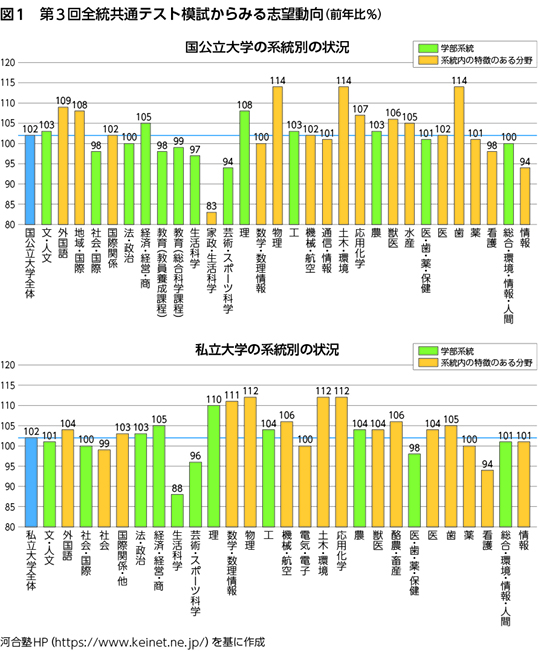

今回の改訂がどのようなものであるかを見てみよう。最も分かり易いのは、国公立大学を受験する場合には、ほぼ受験が必須となる、国が主導する大学入学共通テスト(以後、共通テスト)だ。保護者世代の中には、センター試験や共通一次試験を受験した方もいると思うが、この2つの試験は、「基礎学力」を中心に評価を行うものだ。共通テストは、「思考力・判断力・表現力」を中心に評価、簡単に言えば応用力を評価する試験に変わった(図2)。そのため、難化につながった。共通テストは2021年度入試から始まったが、今回2025年度は新課程となるため、今までになかった試験科目が新たに追加されることとなった。追加される科目は「情報」で、今現在、日常におけるパソコンやスマートフォン、AIなどの普及や情報リテラシーの必要性がある中、少し「情報」科目の追加が遅かったのではないかと思う。今回は、国語や地歴公民(社会)でも出題内容の改訂が行われ、全体的には受験生の負担が増えることになった。

5 2021年度から導入された大学入試改革で「主体性」の評価が重視される

大学入試改革は、2021年度から始まった。大学入試において、図2のように新たに「主体性」等の評価を追加することになった。

簡単に説明をすると、それまでは、英語や数学などの学科試験の成績で合否判定を行う入試だった。

新たな評価基準に加えられた「主体性」等では、部活動や生徒会活動、ボランティア活動など科目の勉強以外が評価される。医学部入試の場合には、この「主体性」等の評価がポイントになる。なぜならば、医学部は選抜方式に関わらずすべての大学で「面接試験」が実施されており、「主体性」等の評価には面接試験がとても適しているからだ。

2021年度から2023年度の入試では、高校生活がコロナ禍にあったために、「主体性」等の評価を見送る大学もあった。しかし新型コロナの感染拡大もほぼ収束して高校生活も通常に戻った。

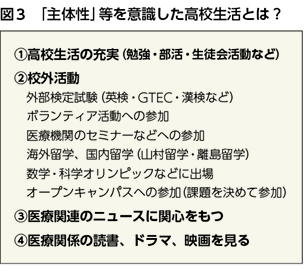

「主体性」等の評価は、調査書や本人記載の志望理由書や活動報告者などを元に評価が行われるが、医学部入試は全大学の全入試日程において、面接試験が必須科目となってる。つまり面接試験では、志望理由はもちろんのこと、「主体性」等の評価も行われることになる。何を注視すべきかは各人で異なるが、早い時期から医学部受験を意識して、受験勉強以外の活動(図3)についても考えておきたい。

6 面接で重視される勉強以外のこと

医学部入試の面接試験は、就職試験としての意味合いを持つ。面接試験では、①医師になりたいという意欲・自覚、②医師としての適性・資質、③患者や他科の医師、看護師など医療関係者とのコミュニケーション能力、協調性、④将来の医師像─などが総合的に評価される。

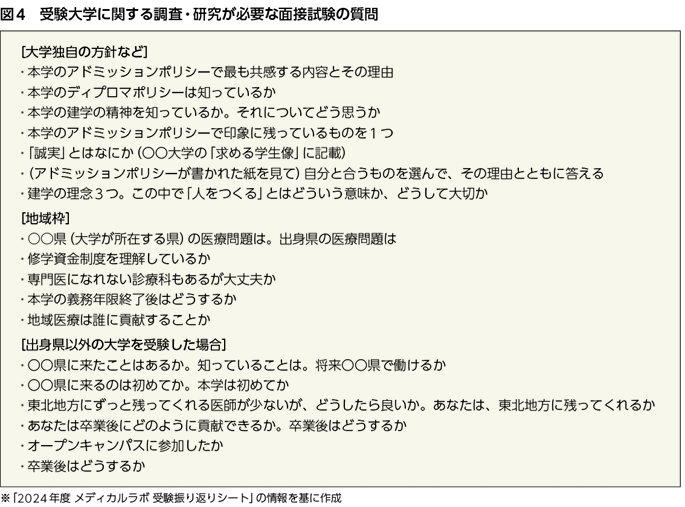

面接試験には個人面接、集団面接、集団討論、MMI(特定のテーマについての個人面接を複数回、面接担当者やテーマを変えて実施する形式)などの種類があるため、受験する大学に応じた形式で模擬面接を練習しておくことが重要だ。その際、大学が「求める人物像」をまとめたアドミッションポリシーについて質問される可能性もあるため、大学のウェブサイトなどで把握しておきたい。また、建学の精神や基本理念なども理解しておこう。つまり、受験する大学の研究をしておくことが大切だ。

図4は、2024年度医学部入試の面接試験で、幾つかの大学で実際に質問されたものだ。どの質問も、事前に大学が公表している情報を見ていなければ、面接試験で質問された場合には返答が難しいであろう。

また、「最近の気になった医療ニュース」について聞かれることも多く、日ごろからさまざまな医療ニュースに接し、「自分がどう思うか」まで考えておくことも面接試験対策として重要になる。

世の中は急速に変化している。医療においてもAI(人工知能・生成AI)やリモート医療、ロボット医療や遠隔手術などがクローズアップされている。そのためか、以前よりも研究医を目指す受験生が増えている。

情報収集を心がけ、最新の医療動向をアップデートしておくことも意識しておきたい。

7 医学部合格のために必要な学力

2025年度に医学部へ合格するために必要な学力を、表2にまとめている。いわゆるボーダーと言われる数値で、河合塾が作成しているものだ。国公立大学は、合格可能性が50%となる共通テストの得点率と前期個別試験の偏差値を示している。共通テストのボーダーラインは河合塾が予想する合否の可能性が50%に分かれるラインを意味する。

表示しているボーダーラインは、2025年1月現在予想のものだ。前年度入試の結果と今年度の全統模試の志望動向を参考にして設定しているが、今後の模試の志望動向等により変更する可能性がある。また、大学の募集区分も変更の可能性がある。

私立大学医学部へ合格するためには、最低でも偏差値60以上を必要とする。つまり昔のように偏差値50前後で合格できる医学部はないことが分かる。ごく一部の受験生を除いては、私立大学であっても滑り止めとなる医学部はないと考えて良い。

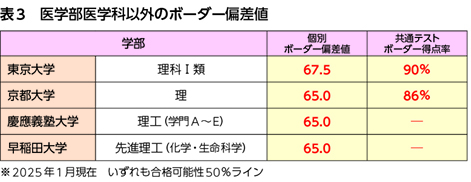

参考までに医学部以外の難関大学のボーダーを見ていただければ、医学部合格の難しさがどのくらいか分かると思う(表3)。

8 ハイレベルな競争となる医学部入試は、早期からの過去問演習が鍵!

医学部合格は「過去問演習に始まり、過去問演習に終わる」と言っても良い。よって、できる限り早く志望校を決め、志望校の過去問を解いてみて出題傾向を把握し、学習計画を立てる。ある程度、志望校合格に必要な学力が身についたら、過去問演習に取りかかることが大切だ。過去問演習は早く取りかかるに越したことはない。

医学部の現役合格率が高い高校は、中高一貫校が多く、受験で必要とされる各科目の勉強を高校2年生の3学期頃までに終えるカリキュラムを組んでいる。高校3年生からは、受験対策がメインとなり、苦手科目克服に時間を割き、また同時に過去問演習に専念できるため、一般的な授業進度の高校よりも、中高一貫校は圧倒的に有利となる。

9 未履修分野の勉強を早期に終えたい

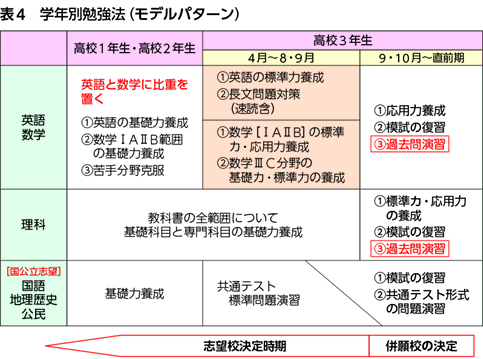

これから医学部を目指す高校生は入試直前まで、どのようなことに注意して勉強を進めたらいいのだろうか。学年別勉強法のモデルパターンの図を表4にまとめているので参考にしてもらいたい。

まず、高校1年、高校2年生は、合否を左右するといわれる英語と数学に比重を置くこと。先に述べたように、大学入試改革では「主体性」等も評価項目に加わったため、面接試験対策として部活動や生徒会活動、校外のボランティア活動なども忘れてはならない。

数学や理科は教科書の後半にある分野からの出題も多い。数学の「数Ⅲ微分積分」、物理の「電磁気」「原子」、化学の「天然有機化合物」「合成高分子化合物」、生物の「進化と系統」などだ。高校3年の早い時期に未履修分野の学習を一通り終え、過去問演習に入っておきたい。

保護者の時代と比較すると、大学入試は大きく変わったと言ってよいだろう。今回は省略したが、多くの大学が学校推薦型選抜や総合型選抜(かつての推薦入試、AO入試)を実施している。また医学部は、推薦選抜を中心に、一般選抜でも地域枠選抜を設けている大学も多く、入試が複雑化している。必要な入試情報を入手して、戦略と戦術を立てた上での学習が、医学部合格には不可欠になることを忘れてはならない。

10 早期からの受験勉強スタートが医学部合格の鍵

医学部の入試は、他の学部よりも受験勉強の負担が著しく高いので、少しでも早い時期から、受験を意識した勉強を開始することが、現役合格につながる鍵となる。大学入試改革で重要性が増した面接試験や小論文試験も併せて意識しておくことで、合格可能性は大きくアップするだろう。