お知らせ

FOCUS:熱中症の新しい重症度分類とⅢ度・Ⅳ度の治療戦略

◉熱中症の新たな重症度分類が作成され,最重症のⅣ度熱中症が生まれた。

◉Ⅳ度熱中症は集中治療も含めた,積極的な救命処置が必要になる。

◉患者のいた環境から熱中症を疑うが,最終的には除外診断になるため,適切な検査を行い,鑑別をしなければならない。

◉Active Coolingは古典的な方法が有効なので,その場にあるもので,とにかく早く体温を下げることを意識する。

❶ 新たな熱中症の重症度分類

昨年,日本救急医学会が熱中症診療ガイドラインの改訂版,「熱中症診療ガイドライン2024」を公表しました1)。

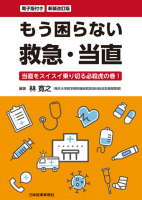

前回の2015年ガイドラインでは,それまで熱失神,熱疲労,熱射病という分類がなされていた熱中症に対して,明確に熱中症の診断基準と,重症度分類がつくられました。熱中症は「暑熱環境にいる,あるいはいたあと」の症状として,めまい,失神(立ちくらみ),生あくび,大量の発汗,強い口渇感,筋肉痛,筋肉の硬直(こむら返り),頭痛,嘔吐,倦怠感,虚脱感,意識障害,痙攣,せん妄,小脳失調,高体温などの諸症状を呈するもので,感染症や悪性症候群による中枢性高体温,甲状腺クリーゼなど,他の原因疾患を「除外」したものとされ,Ⅰ度,Ⅱ度,Ⅲ度と重症度がわけられました(図1)。最重症のⅢ度では入院が必要で,集中治療室での全身管理をも要するような病態とし,予防と早期治療に努めるべく啓発につなげていったのです。

そして今回の改訂で,重症度分類が3段階ではなく,4段階となりました。前回のⅠ度,Ⅱ度はそのままで,Ⅲ度を2つにわけて,最重症のⅣ度をつくったのです。Ⅳ度の定義は次の通りです。

Ⅳ度の定義

深部体温40.0℃以上かつGCS≦8

つまり,Ⅳ度熱中症は深部体温と意識状態で定義されています。なお,Ⅳ度に該当しないⅢ度以上がⅢ度熱中症とされています。体温の条件はあくまでも深部体温です。直腸温や食道温を調べる必要があります。膀胱温が測定可能になっている膀胱留置カテーテルもあるので,それでも代用が利きます。表面温度は汗などで変動しますので,腋窩温などは当てにしすぎてはいけません。とはいえ,表面温度からでも最重症状態を疑わなければ早期治療ができないので,次のような場合をqⅣ度とし,qⅣ度と診断したら,早期に深部体温を測るように推奨されています。

qⅣ度の定義

表面体温40.0℃以上(もしくは皮膚に明らかな熱感あり)かつGCS≦8(もしくはJCS≧100)【深部体温の測定不要】

Ⅳ度熱中症の概念が加わったことで,従来のⅢ度熱中症の中でも特に救命率の低いケースが明確に分類されるようになりました。これにより,より積極的な治療介入へ迅速につなげることや,特定の治療戦略の開発や臨床試験の進展が期待されています。基本的には,Ⅳ度熱中症は集中治療が必要になるため,救命救急センターへの転送が求められます。ただし,救命救急センターの治療も手探りの部分が多いというのも実情です。本稿では,Ⅲ度およびⅣ度の熱中症に関する最新の知見をもとに,重症度の判定基準,治療戦略,および鑑別診断について詳細に解説します。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む