jmedmook

お知らせ

誰でもできる筋肉評価 医師、看護師、栄養士、理学療法士に必要なサルコペニア、リハビリ、栄養の評価

著者の10年の経験とエビデンスを実践的・体系的に解説した筋肉評価の初めての教科書

| 著: | 中西信人(神戸大学災害・救急医学分野) |

|---|---|

| 判型: | B5判 |

| 頁数: | 160頁 |

| 装丁: | 2色刷 |

| 発行日: | 2024年06月12日 |

| ISBN: | 978-4-7849-2485-1 |

| 版数: | 第1版 |

| 付録: | 無料の電子版が付属(巻末のシリアルコードを登録すると、本書の全ページを閲覧できます) |

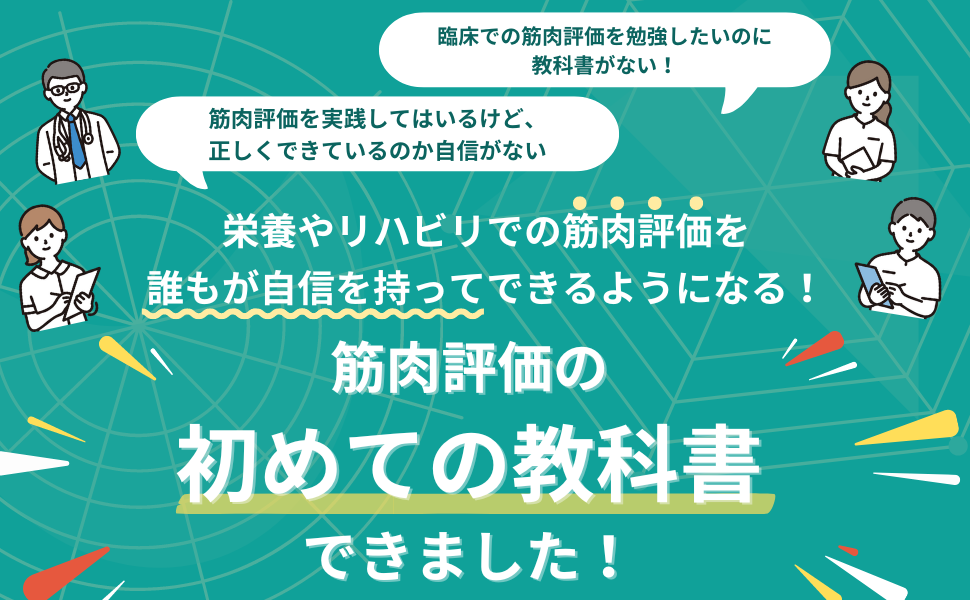

「臨床での筋肉評価を勉強したいのに,教科書がない!」

「筋肉評価を実践してはいるけど,正しくできているのか自信がない」

「エビデンスが知りたい…」

- そんな悩みに答える“筋肉評価の初めての教科書”ができました!

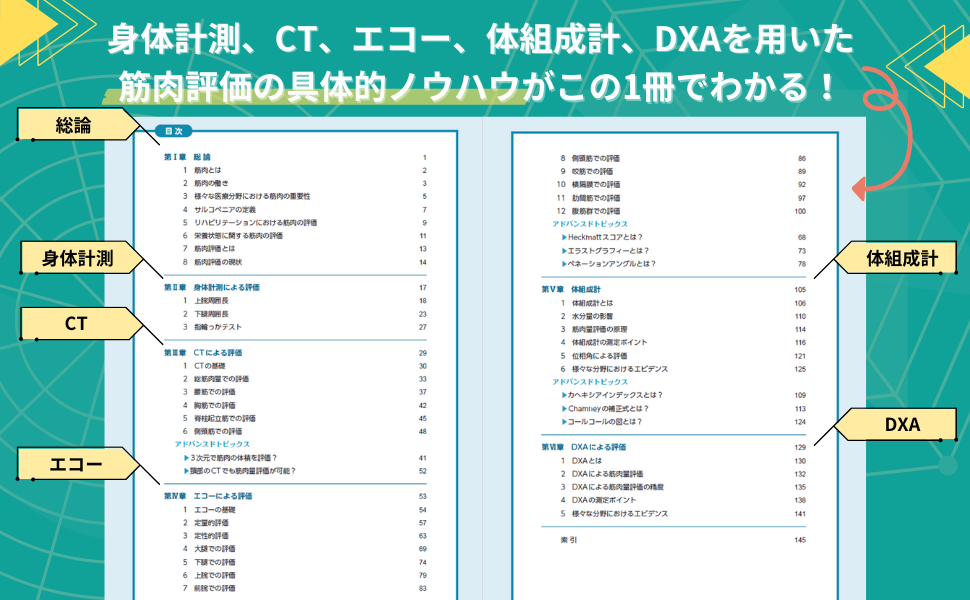

●身体計測,CT,エコー,体組成計,DXA…それぞれを解説する書籍はあっても,筋肉評価に特化した書籍はありませんでした。

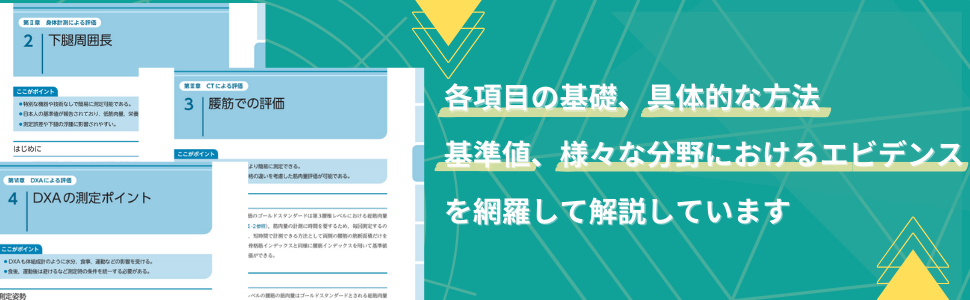

●本書では,それらを用いた筋肉評価の具体的ノウハウについて,基礎から具体的な方法,基準値,様々な分野におけるエビデンスまでを網羅して解説します。

●筋肉を正しく適切に評価することは,患者さんの栄養状態評価,リハビリテーションなどの治療介入の評価を行う上で重要です。

●小児から高齢者,急性期,慢性期,在宅など,セッティングを問わず様々な臨床現場で実践できる筋肉評価の決定版です!

目次

第Ⅰ章 総 論

1 筋肉とは

2 筋肉の働き

3 様々な医療分野における筋肉の重要性

4 サルコペニアの定義

5 リハビリテーションにおける筋肉の評価

6 栄養状態に関する筋肉の評価

7 筋肉評価とは

8 筋肉評価の現状

第Ⅱ章 身体計測による評価

1 上腕周囲長

2 下腿周囲長

3 指輪っかテスト

第Ⅲ章 CTによる評価

1 CTの基礎

2 総筋肉量での評価

3 腰筋での評価

4 胸筋での評価

5 脊柱起立筋での評価

6 側頭筋での評価

アドバンスドトピックス

▶3次元で筋肉の体積を評価?

▶頚部のCTでも筋肉量評価が可能?

第Ⅳ章 エコーによる評価

1 エコーの基礎

2 定量的評価

3 定性的評価

4 大腿での評価

5 下腿での評価

6 上腕での評価

7 前腕での評価

8 側頭筋での評価

9 咬筋での評価

10 横隔膜での評価

11 肋間筋での評価

12 腹筋群での評価

アドバンスドトピックス

▶Heckmattスコアとは?

▶エラストグラフィーとは?

▶ペネーションアングルとは?

第Ⅴ章 体組成計

1 体組成計とは

2 水分量の影響

3 筋肉量評価の原理

4 体組成計の測定ポイント

5 位相角による評価

6 様々な分野におけるエビデンス

アドバンスドトピックス

▶カヘキシアインデックスとは?

▶Chamneyの補正式とは?

▶コールコールの図とは?

第Ⅵ章 DXAによる評価

1 DXAとは

2 DXAによる筋肉量評価

3 DXAによる筋肉量評価の精度

4 DXAの測定ポイント

5 様々な分野におけるエビデンス

索 引

序文

本書『誰でもできる筋肉評価~医師、看護師、栄養士、理学療法士に必要なサルコペニア、リハビリ、栄養の評価~』は「誰でもできる」を合い言葉に,誰もが明日から筋肉評価を実施できるように具体的な方法を1冊の本にしました。医師,看護師,栄養士,理学療法士などすべての医療従事者が理解できるように執筆しました。本書は筆者が約10年かけて築き上げてきた知識や経験をまとめたものです。

筆者は2016年頃に筋萎縮ゼロプロジェクトを立ち上げ,ICUでエコーやCTでの筋肉評価を始めました。その結果,重症疾患に罹患したときに筋肉が多いほど予後が良いこと,さらに重症疾患に罹患してICUに入室する患者さんが1日に約2%の筋肉が萎縮していき,次第に立ち上がれなくなり,社会復帰の妨げになっていることが明らかになってきました。当時は筋肉評価をまとめた本はなく,手探りで行っておりました。無数の英語論文を読みあさり,国際学会で質問して方法を少しずつまとめていきました。

筋肉は健康な生活を営む上で,病気に打ち勝つための非常に重要な臓器です。筋肉量が多いほど病気になりにくく,また病気になったときも助かりやすく,社会復帰できる可能性が高くなるといわれています。実際,厚生労働省も,2023年に『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023』で,筋力トレーニングの実施は生活機能の維持・向上だけではなく,疾患発症予防や死亡リスクの軽減につながるため,週に2日以上の筋力トレーニングを推奨しています。

筆者は,子どもから大人まですべての疾患において,外来や入院における体系的かつ計画的な筋肉評価が重要と考えております。心筋梗塞で心臓をエコーで,脳卒中で脳をCTで,また肝臓の疾患で肝臓をバイオマーカーで評価するように,筋肉を一つの重要な臓器として評価し,守っていくことが社会復帰のために重要です。筋肉量が低下してくるようであれば積極的なリハビリテーションや栄養療法などの介入につなげることができます。

実は医療の現場では何十年も前から身体計測の上腕周囲長などで患者の筋肉量評価が行われ

てきました。そして2010年にヨーロッパのサルコペニアガイドラインで身体計測,体組成計,DXAが筋肉量評価に必要と報告されました。2019年にはアジアでもサルコペニアガイドラインが発表されました。2016年に日本肝臓学会はCT検査を用いたサルコペニア判定基準を発表しています。また,2024年の診療報酬改定では急性期や回復期リハビリテーション病棟でGLIMクライテリアを用いた栄養状態評価が必要と記載されています。このGLIMクライテリアというのは本書で説明している筋肉量評価が必須です。このように医療現場では筋肉評価の重要性がますます高まってきているといえます。

しかし,上述のように筋肉評価を学ぶ書籍はずっとありませんでした。筆者自身も筋肉評価を実践していく上で,そのような本があればいいなと何年も切に願っていました。たとえばインターネット上のアンケート調査でも,筋肉評価を学ぶ際の障壁として,「十分な書籍がなく,教育を受ける機会がないこと」が一番の問題であることが明らかになりました。

そのような理由や背景から,「本がないなら自分で作るしかない」という思いで本書をまとめました。社会的なニーズが十分にあるにもかかわらず学ぶための本が存在しないということが,本書を発行する上でのモチベーションとなり,背中を押してくれました。

本書では身体計測,CT, エコー, 体組成計,DXAによる筋肉評価の基礎から具体的方法,基準値,また様々な分野におけるエビデンスをまとめました。CT,エコー,DXAの本はあっても,筋肉評価に特化した本はありません。加えて,体組成計の原理などをまとめた本もほとんどありません。本書は筋肉評価における新たな取り組みだと自負しています。

本書を通じて,1人でも多くの患者さんが健康な生活を送れることを願っています。どんなに重度の病気になっても,病気を治療するだけでなく,筋肉もしっかりと評価して,リハビリ・栄養をしっかりと行うことで社会復帰を目指すというメッセージをすべての医療従事者に届けたいと思います。筋肉を正しく評価して,その適切な評価に基づいた治療方針が医師によって決定され,続く看護におけるケアが実践され,加えて,管理栄養士による栄養介入,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士などにおけるリハビリテーション介入を行うことで,誰にとっても身体的に健康な未来を迎えられるよう願ってやみません。

2024年6月

神戸大学災害・救急医学分野

中西信人

レビュー

【書評】今我々に強く求められる、筋肉量評価

筋肉はアミノ酸を貯蔵する貴重な財産であり、栄養や運動に直結するアウトカムなのです。医療におけるサルコペニアは、自分の専門とする救急集中治療領域ではpost intensive care syndrome(PICS)やICU-acquired weaknessという形でとらえてコンセプトを共通とし、それらの診断において筋肉量評価は必須のものとなっていました。

折しも、栄養療法の領域でもGlobal Leadership Initiative on Malnutrition(GLIM)基準(国際的な栄養アセスメント方法)において筋肉量の評価が必須となっており、日本でも世界でもGLIM基準を日常的に使用すべきという潮流ができています。今後、筋肉量は栄養の観点からも欠かせないものとなり、さらに幅広い医療領域で求められていくことでしょう。

しかし筋肉量を計るのはことのほか難しく、精確かつ的確に計るには多くの知識を整理する必要がありました。特に急性期においては、様々な制限が生じることも相まって、多くの医療従事者は手探りしながら筋肉量評価に挑んでいた、と言っても過言ではないでしょう。

そのように、重要でありながら画一された評価が困難な筋肉量評価のノウハウを、惜しみなく詳細に教示してくれる本書は、集中治療の潮流に乗るための有用なバイブルとなるものです。本書を執筆した中西信人先生に敬意と賞賛を送ります。

中西先生が作り上げてきた筋肉評価法の集大成 ─ベッドサイドで役立つ情報が満載の良書

このように,患者さんの筋肉を評価し,できるなら介入して筋肉量や筋力を改善することは病気の治癒やそのあとの身体機能の回復に有効だと考えられます。実際に,臨床現場では簡便な上腕周囲長の測定などの身体計測やCT,エコー,体組成計,DXAなどを用いて筋肉量を評価してきました。しかし,これらを用いて筋肉量や筋力の評価を“体系的に”行う方法を説明した解説書は存在しません。その意味で,本書『誰でもできる筋肉評価~医師、看護師、栄養士、理学療法士に必要なサルコペニア、リハビリ、栄養の評価~』は医療従事者が筋肉を評価する方法をわかりやすくまとめた初めての教科書だと思います。

さて,著者の中西信人先生はなかなかユニークな若者です。彼は2016年頃に“筋萎縮ゼロプロジェクト”という企画を立ち上げ,集中治療室でエコーやCTを用いた筋肉の評価を始めました。ICUに入室する患者さんの筋肉が毎日減少していくこと,これが高じると病気から回復しても日常生活を送れなくなる状況を示しました。先にも書きましたが,当時から筋肉評価の方法を教示する解説書は存在せず,彼は多くの海外文献を調べ,海外の学会では積極的に質問して知見を増やし,自分で考えながら手探りで筋肉の評価方法を確立してきました。そして,中西先生はこのようにして約10年かけて収集した知見やそれらを元に築き上げてきた彼自身の経験の集大成としてこの本を執筆されました。

本書は,臨床の場で手にとってすぐに利用できる良書です。さあ,本書を携えて,患者さんの筋肉を評価し,病気からの早い回復,回復後の身体機能の改善につなげましょう。

多くの臨床家が本書で筋肉評価の多角的な評価を身につけ,筋萎縮がゼロになる日が来ることを願って

本書『誰でもできる筋肉評価~医師、看護師、栄養士、理学療法士に必要なサルコペニア、リハビリ、栄養の評価~』には,その筋肉評価の方法がわかりやすくまとめられています。筋肉の評価といえば,徒手筋力テスト一辺倒であった時代は去り,本書を活用することで,多角的な評価法を身につけることができます。特に超音波エコーを用いた評価は,急性期に特化したものと考えがちですが,そうではありません。回復期や在宅でも具体的な評価が可能であり,今後,普及していくであろう評価を先取りする内容となっています。

本書は,臨床の最前線で活躍している中西信人先生が執筆された貴重な本です。先生の気さくな人柄は,ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)でも,多くのフォロワーを集めています。さらには,日本離床学会が主導する教育カリキュラムで,筋萎縮とその対策やエコーの実技指導を担当し,積極的に教育・啓発活動を行う姿は,まさしく,急性期を含めた筋肉評価における,日本の第一人者と呼ぶにふさわしい人物です。

中西先生の“想い”がふんだんに込められた本書が,多くの臨床家に読まれ,筋萎縮がゼロになる日が来ることを願ってやみません。