お知らせ

会話内容から電子カルテを自動生成する医療用語対応のAIクラークの活用で院内リソースを内視鏡診療に集中[クリニックアップグレード計画 〈システム編〉(50)]

医療現場で活用できるAIを搭載したITツールの開発が加速度的に進む中、医療機関の生産性や患者の利便性の向上につながる製品が数多く登場している。連載第50回は、医療用語に対応した高精度な音声認識システムでAIがカルテを自動生成するシステムの導入により、入力作業の大幅な負担削減に成功、院内のリソースを効率的に活用し、質の高い内視鏡診療を実践するクリニックの事例を紹介する。

政府は医療分野のDX推進戦略の柱となる提言「医療DX令和ビジョン2030」において、2030年までに電子カルテの普及率100%という目標を掲げている。一般クリニックにおいては2023年時点で50%超まで普及してきたが、長年普及のハードルとなってきたのが「入力の手間」だ。日本医師会が会員向けに2025年4〜6月にかけて実施した調査でも、導入できない理由として最も多かったのは「操作に時間がかかり、診察が十分できなくなる」という回答だった。各電子カルテメーカーはワンタッチ入力など手間を軽減する機能の開発に余念がないが、現状医療機関にとってカルテ入力にかかる作業は大きな負担となっている。こうした課題を抜本的に解決するシステムとして注目を集めているのが、AIを活用した音声認識機能が患者との会話からカルテを自動生成するサービスだ。

早期発見・早期治療で地域に貢献したい

JR中央線の武蔵境駅前にあるむさしの内視鏡・内科クリニックは、専門性を生かした内視鏡検査、消化器専門外来、肛門科を軸に、かかりつけ医としての一般内科診療を通じて、地域の人々の健康寿命の延伸をサポートすることを目指し、2023年6月に開業した。院長の友利賢太さんは東京慈恵会医科大を卒業後、同大病院やがん研有明病院、地域急性期医療の拠点となる公立病院、地域医療に根差した民間病院、専門的診療を行うクリニックとさまざまな医療機関で研鑽を積み、日本消化器外科学会の消化器外科専門医・指導医資格などを取得した消化器診療のスペシャリスト。クリニックのコンセプトについて友利さんはこう語る。

「これまで専門医として進行がんの状態で発見され、大きな身体的・経済的負担がかかり、ご本人やご家族が悲しい思いをされた患者さんを数多く診てきました。がん治療で重要なのは、早期に発見して素早く治療につなげることに尽きます。そのためには気軽に質の高い内視鏡診療を受けられる環境の整備が重要です。地元の方はもちろん、少し離れた地域の方でも通院しやすいように交通の便がよい、JRの駅前という立地を選びました」

また内視鏡検査=苦痛、というイメージを軽減するため細径内視鏡を導入。またプライバシーにも配慮し、内視鏡の患者と外来患者が交わらないような動線を用意、下剤を飲む際に使用するトイレも分けるなど、内視鏡検査に対する心理的ハードルを下げ、早期発見を可能にするための環境整備を重視している。

会話を5秒でカルテ化する音声認識システム

同院では、病院と遜色ない内視鏡検査が受けられるクリニックとして遠方からの患者が増えるにつれ、カルテ入力の負担が増してきたという。友利さんは患者の話を丁寧に聞くことを重視しており、診察後に数分かけて会話のやり取りで必要な部分を入力していた。テンプレートを活用するなど効率化を図ってはみたが、もっと多くの患者に内視鏡検査を受けてもらいたい、という思いから2024年12月に導入したのが、患者との会話をカルテとして自動生成できるシステム「medimo(メディモ)」(https://medimo.ai/)だ。市場には複数の音声認識入力システムが存在するが、友利さんがmedimoを選んだ決め手は、会話を5秒でカルテ化するというスピードだったという。

書き起こしをSOAP形式に自動要約

medimoを開発したのは、共同代表として医学部を卒業したメンバーも参画する2022年設立のヘルステックベンチャーの株式会社medimo。機能面におけるmedimoの特徴は、医療用語に特化した音声認識エンジンを搭載している点にある。従来の音声認識エンジンでは医療用語を誤って入力してしまう課題があり、カルテ化に当たり人の眼でチェックが必要だった。medimoが独自開発した音声認識エンジンは、疾患名や医薬品名などを正確に認識、カルテに転記できる。

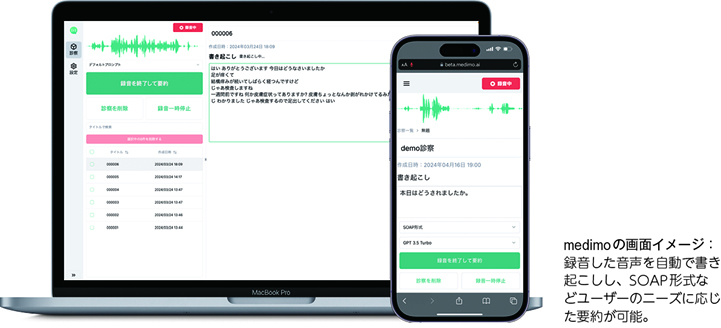

medimoの使用方法は、①使用する端末(PC、スマートフォン)からmedimoのアプリケーションを立ち上げ、診察開始前に録音ボタンをクリック(録音開始のボタンは外付けの物理ボタンに連携することも可能)、②通常通りに診察、③medimoが音声からカルテを作成、患者との会話は自動で文字起こしして、カルテ形式に要約、④電子カルテに貼り付け(クラウド型電子カルテであればそのままコピー&ペーストで貼り付けが可能。オンプレミス型電子カルテの場合は「SmartPaste」を使用することで連携可能)─という4ステップ。

ユーザーからの評価が高いのはmedimoの要約機能だ。音声認識エンジンが書き起こした文章をAIが分析し、主訴や客観的な情報を認識・分類することが可能で、会話内容からSOAP形式に自動で要約される。要約形式はSOAPだけでなく、所見内容を中心にまとめるなどカスタマイズ可能な点も魅力だ。紹介状についても、マイクに向かって内容を吹き込むことで自動に作成できる機能を搭載している。

medimoの使い勝手について友利さんはこう語る。

「患者さんの顔を見ながら話ができるので、患者さんの安心感も増し、診察の質が高まっていると思います。また私が入力していたときに比べ、カルテ内容が充実するようになりました。通常の会話でもしっかりと要約される性能には驚きます。内科だけでなく、小児科や精神科でもメリットが大きいのではないでしょうか。また私以外のスタッフが見ても分かりやすく、院内の連携がスムーズになり、カルテ入力に使っていた時間を診療に充てられるので、以前より多くの患者さんを受け入れることが可能になりました。medimoの活用によりカルテ入力の手間が省けたことで、1日に診察できる患者さんが増え、さらにスタッフの生産性も上がるため残業代の圧縮にもつながります。月額の利用料は約2万円からとリーズナブルで、クリニック運営の視点からも効果的なツールであると感じています」