お知らせ

(1)抗精神病薬【第1章 向精神薬の今】[特集:向精神薬 総まとめ]

担当医は,それぞれの薬剤の長所と短所を学び,個々の患者が持てる生活機能を十分発揮できるように治療選択をしていく必要がある。

抗精神病薬が扱う疾病は慢性疾患であり,治療継続が重要である。良質な医師患者関係を築き,治療アドヒアランスを高めていかなくてはならない。

治療抵抗性統合失調症の治療薬としてクロザピン(クロザリル®)が2009年に上市された。安全性に配慮し,治療経験を積み上げていく必要がある。

1. 抗精神病薬のトレンド

1 抗精神病薬「今昔」─ 誕生から現在まで

抗精神病薬の歴史は1950年代にクロルプロマジン(コントミン®,ウインタミン®)がフランスのローヌ・プーラン研究所で合成されたことに端を発している。

52年2月に外科医であったHenri Laboritが,この薬剤を麻酔の併用薬として患者に投与した際に精神症状の変化に気づき,精神科治療に対する有用性を示唆した。同年3月に躁性興奮を呈している1名の患者にクロルプロマジンが投与されたことを契機とし,その後は主として統合失調症患者に使用されるようになった。こうしてわずか1年足らずの間にクロルプロマジンの使用がフランス全土に広まり,翌年にはヨーロッパ中で使用されるようになった。

インスリンショック療法やマラリア発熱療法,ロボトミー(前頭葉白質切截術)など,侵襲的な治療ツールを用いていた臨床現場に,「ある薬を飲ませると統合失調症患者の症状が良くなる」というニュースがもたらしたインパクトの大きさは想像に難くない。クロルプロマジンが世界中で使用されるまでに,それほど時間がかからなかったのも頷ける。

クロルプロマジンの発見から5年後,Paul Janssenがハロペリドール(セレネース®,リントン®)を開発した。この薬剤はクロルプロマジンの50倍の力価を持ち,幻覚妄想などの陽性症状に対する治療効果が高かった。その後,クロルプロマジンはフェノチアジン系,ハロペリドールはブチロフェノン系薬剤の基本形となり,様々な抗精神病薬が開発されるに至った。しかし,これら第1世代の抗精神病薬には,副作用として錐体外路症状が出やすいという欠点があった。

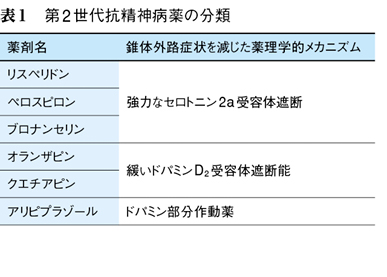

90年代に入り,この欠点を克服した新しい薬剤が上市され,第2世代抗精神病薬と総称されるようになった。第2世代抗精神病薬は,①セロトニン2a受容体遮断作用が強いタイプ,②多数の受容体を遮断し,かつドパミンD2受容体への親和性が低いタイプ,③ドパミンD2受容体の部分作動薬の3タイプに大きくわけられる(表1)。

ここで,2009年にわが国で治療抵抗性統合失調症の患者に使用可能になったクロザピンについても若干の解説を加えたい。クロザピンは1971年にヨーロッパで使用されるようになり,錐体外路症状が少ない薬剤として認知されていた。しかし,この薬剤の使用により致死的な副作用である無顆粒球症が惹起されることが報告され,75年にいったん生産が停止された。一方で,この薬剤の効果を見直す動きもみられ,ほかの治療薬で効果が乏しい患者への有効性が示唆されるようになったため,89年に米国で使用が再開されたという経緯がある。

わが国においては安全性を担保するために,クロザピン投薬対象全患者について,医療機関,薬局などは事前に「クロザリル患者モニタリングサービス」(Clozaril Patient Monitoring Service:CPMS)への登録を済ませることが義務づけられており,白血球数を含めた検査データが受診のたびにチェックされるシステムになっている。

2 なぜ効くのか?─ 作用機序概説

フェノチアジン系およびブチロフェノン系の両薬剤はドパミンD2受容体に親和性を持ち,内在性の神経伝達物質の結合を妨げること(競合的阻害)で治療効果を発揮することがわかってきている1)。このことにより,統合失調症の病態のひとつに,D2受容体を介したドパミン神経伝達の過剰があるのではないかという仮説が立てられた。これを統合失調症のドパミン仮説という。しかし,ドパミン仮説で説明がつくのは,急性期治療の対象となる幻覚や妄想(陽性症状)に関する部分であり,発動性の低下,無関心,意欲の欠如(陰性症状)の発現機序にはいまだに踏み込めていない。

3 新薬開発 ─ドパミン仮説を超えるもの

1973年の秋,米国のあるメンタルヘルスセンターで,統合失調症様症状を呈して受診する患者の数が通常の3倍程度に増加するという現象がみられた。詳しく調査したところ,患者らはフェンサイクリジンという薬物を乱用していたことが判明した。フェンサイクリジン乱用後にみられる精神症状には,幻覚妄想といった陽性症状のみならず陰性症状も含まれており,この現象を研究することが統合失調症の病態解明につながるとの期待が高まった2)。

その後,フェンサイクリジンはグルタミン酸受容体に対する拮抗作用を有しており,それが精神症状の惹起と関係している可能性が示唆されるようになった。

(1)グルタミン酸仮説とは

グルタミン酸は,20種類存在するアミノ酸のひとつであり,蛋白質の構成単位である。80年代になり,このグルタミン酸が神経伝達物質としての機能を持つことが明らかにされた。脳内に存在する神経伝達物質は100種類程度が知られており,標的神経細胞の活動を促進させる興奮性神経伝達物質と,減弱させる抑制性神経伝達物質の2つにわけられる。

グルタミン酸は興奮性神経伝達物質のひとつであり,圧倒的に多くの神経細胞が,興奮性神経伝達物質としてグルタミン酸を用いている。その分布は大脳皮質全体に及び,アセチルコリン同様に生体における重要な興奮性神経伝達物質である。実験動物の脳にグルタミン酸を散布すると,激しい痙攣が惹起される。一方で,フェンサイクリジンなどでグルタミン酸神経伝達を抑制させると,ヒトにおいては精神症状が惹起される。

臨床領域の経験則で,てんかんと統合失調症は合併しにくいと言われ,互いに拮抗する脳内機序を有する可能性が示唆されている。上述のグルタミン酸の作用機序を考えることは,このような経験則を科学的に確認することに繋がるとも考えられる。

(2)グルタミン仮説の今後

統合失調症のドパミン仮説を支える根拠は,それに基づく治療薬が存在していることである。一方で,残念ながら今のところ,グルタミン酸仮説を根拠にした治療薬は上市されていない。この方面からのアプローチが進み,それがグルタミン酸仮説を支持する結果になるかどうか,今後の報告を待ちたい。

残り5,665文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する