お知らせ

HIVや肝炎ウイルスに感染した医療従事者に対する就業上の配慮【OPINION】

HIVやB型・C型肝炎ウイルスの治療の進歩は目覚ましく、感染者は安定した体調を長期間維持しながら就業できるようになっている。しかしながら、2011年にはHIVに感染した福岡県内の看護師に対し、感染を理由に休職を強要される事件が起きるなど、医療機関においても差別や偏見は根強い。そのため、感染を職場に知らせずに働いている医療従事者も存在すると考えられるが、血液等に接触する可能性の高い医療現場においては、不利益な結果を招く恐れがある。

本稿では、HIVや肝炎ウイルスに感染した医療従事者に対する国内外のガイドラインを紹介し、医療機関のとるべき対応について概説する。

欧米のガイドライン

1990年、米国フロリダ州でHIVに感染した歯科医師による医療行為が原因で受診者5名にHIVが感染する事件が起きた。その後もフランスやスペインで同様の患者へのHIV感染が報告され、欧米では、HIVや肝炎ウイルスに感染した医療従事者が安全に医療行為を行うための方策が積極的に議論されてきた。

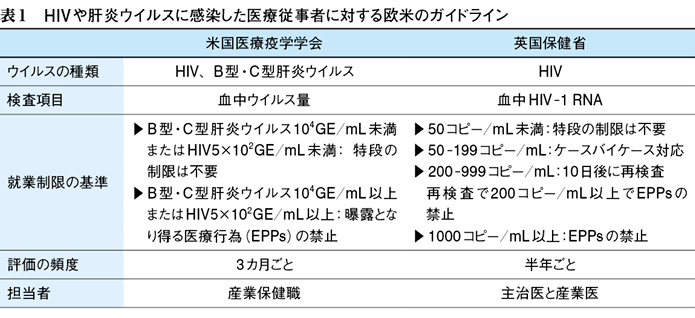

表1は米国と英国のHIVや肝炎ウイルスに感染した医療従事者に対するガイドラインである1)2)。その特徴は、「曝露となり得る医療行為」(EPPs:Exposure Prone Procedures)、すなわち、外科手術のように患者の組織を露出させるなど、医療従事者の血液が患者の組織に直接接触することがあり得る行為については、ウイルス量に応じて制限が必要であるが、その他の採血などの行為は限りなく低く、業務の制限は不要としている点である。ただし、これは適切に治療を行い、定期的に感染症や産業保健の専門家による助言を受けている者に限る。

一方で、オーストラリアでは「曝露となり得る医療行為」以外の医療行為も禁止していたり、フランスやカナダではケースバイケースでの対応を求めていたりと、国ごとにガイドラインの内容は様々である。

残り2,393文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する