お知らせ

上咽頭擦過療法(EAT)の臨床効果から見える慢性上咽頭炎が関連する多彩な病態

慢性上咽頭炎はありふれた疾患でありながら,これまでの日常臨床で見過ごされてきた疾患概念である

慢性上咽頭炎に対する上咽頭擦過療法(EAT)によって改善する症状,疾患は多岐にわたるが,その背景として上咽頭の慢性炎症とそれに伴う粘膜下うっ血による免疫システムと神経システムへの影響が推察される

慢性上咽頭炎の病態解明とEATの作用機序解明が医学・医療の新しい地平を拓くことにつながる

1. 慢性上咽頭炎の沿革

慢性上咽頭炎は,今から半世紀以上前に大阪医科大学・耳鼻咽喉科の山崎春三初代教授,ならびに東京医科歯科大学・耳鼻咽喉科の堀口伸作初代教授により提唱された,わが国発の疾患概念である。山崎は慢性上咽頭炎に伴う諸症状を「鼻咽頭症候群」と称し,「首こり・肩こり」「咽頭違和感」「後鼻漏」「目のかすみ」「嗄声・鼻声」「胃部不快感」「便秘と下痢」「うつ」「不安」「怒りやすい」「めまい」「頭重感」などの多彩な症状を挙げた1)。一方,堀口はこれらの症状に加え,「アレルギー疾患」「喘息」「関節リウマチ」「膠原病」などの免疫疾患にも慢性上咽頭炎が関与し,塩化亜鉛溶液に浸した綿棒を用いた上咽頭擦過療法(epipharyngeal abrasive therapy:EAT)でこれらの諸症状が改善するとした2)。

1960年代に注目された慢性上咽頭炎であったが,EATの効果があまりにも多岐にわたり,当時は鼻咽腔の頭文字に由来して通称「Bスポット療法」と呼ばれたEATが「万病に効く」「がんにも効く」という論調となり,そのことがかえって医師たちを懐疑的にさせ,敬遠される結果をまねいたようだ。また,慢性上咽頭炎に該当するような概念は海外には皆無だったこともあり,両教授の退官後は慢性上咽頭炎やEATに関する研究も途絶え,1980年代以降,慢性上咽頭炎という概念は医療の表舞台から姿を消している。

しかし,最近の免疫学や脳神経学の進歩により,当時はブラックボックスだった慢性上咽頭炎ならびにEATが全身に及ぼす影響の介在機序の一部については説明可能となり,さらには,その臨床効果に対する最近の認識の広がりに伴い,再び注目を集めつつある。

本稿では筆者がこれまでにEATを実施した2000人余の治療経験もふまえて,慢性上咽頭炎ならびにEATに関する今日的理解につき概説する。

2. 慢性上咽頭炎の診断

EATの考案者である堀口は,慢性上咽頭炎の診断根拠として,EAT時の①出血,②疼痛,ならびに③擦過細胞診における細胞変性の3点を挙げている2)。その中で,実臨床において重視されるのは綿棒で擦過した際の出血であり,それは上咽頭の炎症の程度,すなわち上咽頭粘膜下のうっ血の程度を反映しているとされる。これは上咽頭粘膜の綿棒擦過で簡単に判定できることから,耳鼻咽喉科医以外の医師でも診断は容易である。

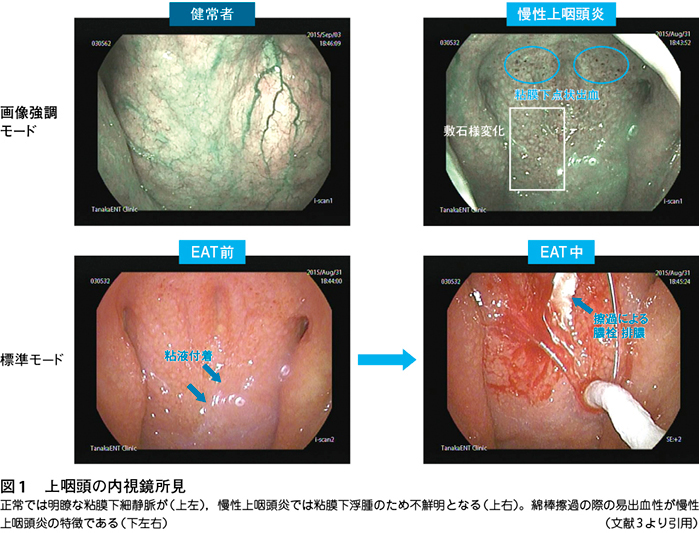

一方,近年では経鼻内視鏡検査が普及し,粘膜下浮腫とそれに伴う細静脈の不明瞭化,点状出血,敷石様変化,表面の凸凹などの所見が,慢性上咽頭炎で認められることが報告されている(図1)3)。しかし,臨床現場において,これらの内視鏡所見は慢性上咽頭炎診療に精通している耳鼻咽喉科医以外では,しばしば見過ごされているのが現状である。

残り3,764文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する