お知らせ

[緊急寄稿]新型コロナウイルス感染症(COVID-19)とEBMの弱点を踏まえた新経験実証エビデンス医学の提唱─移植感染症学の視点からみたCOVID-19[第5章]

たかはし こうた●1948年生。新潟大学医学部卒業後,東京女子医科大学を経て95年,新潟大学医学部泌尿器科教授。2010年新潟大学医歯学総合病院総括副院長,日本臨床腎移植学会理事長,日本臓器移植ネットワーク理事などを歴任,ABO血液型不適合腎移植を日本で初めて成功,2012年度日本医師会医学賞,文部科学大臣2014年度科学技術賞を受賞した

Point

わが国のCOVID-19における第6波の始まりが従来の波と異なる

優れたEBMの概念について時の経過とともに,その目的や最初の精神が忘れられた

本来あるべき姿の医学,医療の概念が合理化や商業化によって押し流され,形骸化した

はじめに

先進国では当初,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種率の上昇に伴いCOVID-19の流行が終息に向かうのではないかと予想されていた。しかし,オミクロン株の登場により,欧米諸国ではワクチン効果の期待は裏切られ,世界的にはCOVID- 19の流行は今年もまだ収まりそうにない。一方,わが国においては,第5波(2021年7~9月)の流行後,デルタ株の勢いは急速に衰えをみせ,3~4カ月の期間を経てオミクロン株の感染が流行している。ここにきてわが国の第6波の始まりが従来の波と異なる動向をなぜ示したのか,まず主題に入る前に急遽,この辺から第5章を始めたい。

1. わが国におけるCOVID-19の動向

わが国における第1波(2020年3~5月)の流行を思い起こしてほしい。第1波は大都市の繁華街から感染爆発が始まった。それに対し,今回のオミオクロン株は,繁華街での感染は予想に反して発生が少なく,感染経路が特定できない市中感染や家族内感染から始まっている。このような不可思議な現象がみられるときには,必ずそれなりの理由がある。

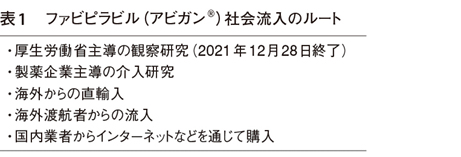

繁華街から始まらなかった大きな要因のひとつとして,新型インフルエンザウイルス治療薬として承認されているファビピラビル(アビガン®)のCOVID-19への効果を期待して,飲食店の従業員が外国産のファビピラビルを服用しているという噂がある。本薬剤は特許切れに伴いインド,中国,ロシアおよびタイなどの国々により後発品が大量生産されている。厚生労働省(厚労省)はアビガン®の観察研究を行い,その使用を厳しく取り締まってきたが1),わが国にもこれらの外国産の本薬剤が里帰りし,ひそかに取り引きされていることが推測される。売り手の不逞の輩にとっては“金のなる木”である。しかし,一方,買い手がいるということは,「外国産のアビガンを手に入れられないと仕事を続けられず生計が成り立たない深刻な状況に追い込まれている人々がいる」ということになり,それは見逃せない。この噂が事実であれば,むしろ厚生行政における読みの甘さと実効的政策の遅さに問題がある(表1)。

2. 「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」の問題点

厚労省の「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」においても看過できない項目があるので,これも主題の前に説明したい2)。

筆者が第4章を執筆して以降,手引きの12頁に「COVID-19の想定される病態」が新たに加わった。第2~4章で触れた「この診療の手引きに対する率直な意見」が一部反映されたことには敬意を表したい2)~9)。

まず,「COVID-19の想定される病態」の説明文を読んで頂きたい。筆者は最低限のCOVID-19の知識を持っているので,内容をある程度把握できるが,この道の専門家ではない医療従事者が読んでも支離滅裂で,意味不明の文章としてとらえられてしまっても仕方がない。内容の文脈は引用文献のつぎはぎで,その趣旨がよくわからない。おそらく執筆した本人も理解できていないと思われる。

また,ウイルス性肺炎との記載があるが,これはウイルス性間質性肺炎の間違いである。用語の定義はしっかりすべきである。ウイルス性間質性肺炎とウイルス性肺炎では,発症メカニズムや患者の生体防御機能の程度が大きく異なる。

ウイルス性間質性肺炎は生体防御機能において免疫応答がまだ十分残っている時に発生する。この手引き書にもそう書かれているではないか。ウイルス性間質性肺炎の原因はウイルスによって惹起される間接障害である。それに立ち向かう生体防御能の主体はリンパ球であり,サイトカインを産生,分泌してサイトカインストームを発生させ「自己免疫介在性炎症性疾患」を発症させる。

一方,ウイルス性肺炎となると生体防御機能がかなり低下し,免疫応答が著しく阻害されている。増幅されたウイルスのコピーが異常に増加して細胞を死に至らせるので,ウイルス性肺炎はウイルスそのものが組織を侵す直接障害であり,組織侵襲型疾患(tissue invasive disease)となる3)~9)。

さらに「病理形成」などの用語はニュアンスとして想像できるが,そのような医学用語はない。文章全体が稚拙で,巻頭に明示されている「診療の手引き検討委員会」メンバー全員の総意なのか疑問を感じる。しかもこの手引き書を厚労省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部は,以前から全国の医療機関に日本医師会などを通して周知徹底する通達を出している。手引き書の内容を十分に検討もせず,国家の最高機関がこのような的を外れた通達を出すことは軽率と言わざるをえない。

次に本題に入るが,今回は,「合理化や商業化」によって押し流されて,形骸化した医学・医療の概念がCOVID-19の流行に与えた影響について検討したい。

3. 「合理化や商業化」によって押し流されて,形骸化した医学・医療の概念─「ピサの斜塔」のように傾いている

医学・医療の観点からみると,EBM(evidence-based medicine),クリニカルパス,ガイドライン,症状・症候群による重症度分類および救急現場におけるABC(airway,breathing,circulation)治療などの自動化された手法や概念は,以前の経験医学よりも一般的に科学的に裏づけされた治療法であった。何も考えずにただひたすらその波に乗って進めば,大いに治療効果を上げることができた。また,救急の現場ではABC治療により,多くの人命が救われた。

一方,世界的に国家予算に占める医療費の割合が年々増加し,わが国でも約1/3を占めるに至っている。産業界はこれに目をつけ,医療分野に参入する企業が多くなり,さらにバイオやベンチャー企業も追従している。当然,医療経済効率の向上,医療の合理化に取り組み,それなりに医療の向上に寄与してきたことは誰にも否定できない。

しかし,新薬の誕生1つを見ても,以前に比べてさらに多額の開発費用がかかっている。資本主義社会にとって利益を上げることは必要欠くべからざる理念であり,宿命でもある。当然,製薬企業は国際的にM&Aが進み,巨大製薬企業が誕生し,企業間の競争はよりいっそう激しくなり,生き残るためにさらなる利益の追求が求められた。そのためには企業倫理が問われるような不条理な戦略も厭わないこともあり,結果的には人類にとって負の遺産となっている。COVID-19の流行がなかなか終焉しない一因にはこのような企業の思惑の影が見え隠れする。

医学界は本来,人命,および人権尊重の理念からこのような罪業をできる限り排除する役割も担っている。しかし,自動化された手法や概念に慢心し,これが未知の疾患,新興感染症であるCOVID-19の治療にも当てはまると思い,考えることも疑うこともなく従来のこれらの手法を踏襲してしまった。

四方を海で囲まれた島国で,平和な体制にどっぷり浸かっていた政府,政党,自治体,日本医師会,日本医学会および各自治体などの政策を振り返ってみると,コロナ(SARS-CoV-2)禍は,サーズ(SARS-CoV-1)禍やマーズ(MERS-CoV)禍と同じように「対岸の火事」と思っていたと考えられる。しかし,海辺に築いた「砂上の楼閣」を支えるようなその場しのぎの施策では,突然のコロナ禍襲来の火の粉を防ぐことができず,根本的な解決策に至っていなかった。

4. 経験実証医学とEBMの融合した新経験実証エビデンス医学の提唱

1991年に医学・医療界に生まれたEBMの概念は,エビデンスに基づいた医療の始まりであり,現在では,全世界に広がり浸透している。しかし,前例のない未知の疾患や,新興感染症である今回の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対しては落とし穴があり,その弱点を露呈した。

昨今のEBMは本来の目的から外れて,極端に統計学が優先され,経験実証医学で最も重んじている病態や発生メカニズムなどの前提条件を十分に考慮することを省略し,統計学的に有意差のあるデータしか取り入れない傾向がある。

その統計学的手法や成績が真理からは外れた方向に進むと,とても危険な結果を生むことになる。

ヒポクラテスの経験医学と言われ,エビデンスがないと軽視されるかもしれないが,経験実証医学とEBMの再評価をする時期に来ている。

臨床医の強みは患者と直接向き合って,研ぎ澄まされた「鋭い勘と経験」によってその疾患を診断し,患者一人ひとりにあった「微妙な治療」を施す点であり,きわめて大切なことである。これについては以前,詳しく説明したので,ここでは誌面の都合で割愛させて頂く。

真の臨床医になりたければ,「鉄は熱いうちに打て」と言われるように研修医の時期に多くの症例を体験する経験実証医学を学ぶことが大切である。経験実証医学はある意味では自分で考える医学でもある。一方,現在のEBMは第三者が書いた論文などを参考にして考える学問であるが,経験実証医学を学んだ後にEBMの手法を学べば,統計学的に不可解なデータが出ても,すぐに誤りに気づくことができる。これこそが新経験実証エビデンス医学の真髄である。

優れた経験実証医学の例を挙げると,1924年に「荻野学説」を提唱した荻野久作博士や,1967年に「川崎病」を発見した川崎富作博士の書かれた論文は,時代を経た現在でもダイヤモンドのような輝きを失わずに光っている10)。

忙しい合間を見つけて,これらの文献を読めば,彼らの謙虚さ,努力と「先見の明」がいかに偉大であったかと,おのずと頭が下がる。

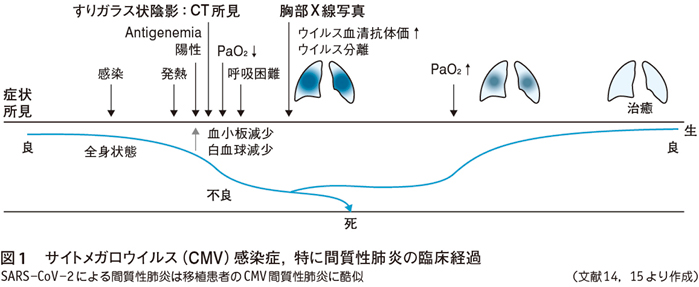

筆者のような団塊の世代が再び医療の現場に戻って,COVID-19における病態や間質性肺炎の発症メカニズム,それに対する治療方針などを調べてみると,移植医療でたびたび経験してきたサイトメガロウイルス(cytomegalovirus:CMV)感染症の病態や臨床経過にきわめて酷似しており,その予防と治療がほぼ確立されていることを指摘してきたが,それを提言や政策に反映されることはなかった(図1)11)~17)。

人類誕生から歴史上,天然痘,ペスト,コレラ,マラリア,インフルエンザおよび結核などの疫病の流行は目に見えない病原体からの恐怖であり,そのパンデミックのたびに世界の人口は減少した。しかし,この恐ろしい伝染病の流行が終息すると,時の経過とともにその記憶は風化され,人類の歴史はこのような悲惨な災害を何度となく繰り返してきた。

伝染病が不治の病であった時代は,わが国でも世の中の要望から感染症学は医学界の花形であった。しかし,第二次世界大戦後,抗菌薬,抗真菌薬,抗ウイルス薬およびワクチンが次々と開発され化学療法に応用されるに至り,これらの伝染病が「不治の病から治る病」になると,おのずと感染症学は医学の主流から外れ,脇役となった7)~9)。

このように我々はここ数十年,先端医療に目を奪われるあまり,感染症学,特に新興感染症の恐ろしさを軽視してきたことがCOVID-19の流行の一因にもなっている。

おわりに

人類は新興感染症COVID-19の流行に遭遇し,その政策や医療体制がいかに不備で脆弱であったかを経験した。これらの現状を振り返ってみると,医学教育や医療体制をもう一度見直す時期に来ている。

【文献】

1)富士フイルム富山化学株式会社安全管理部:アビガンを使用されている医療機関の先生へ. Mail BCC(blind carbon copy)配信, 2021年12月14日.

2)厚生労働省:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き. 第6.0版, 2021年11月2日.

3)高橋公太:医事新報. 2021;5077:29-37.

4)高橋公太:医事新報. 2021;5083:38-46.

5)高橋公太:医事新報. 2021;5092:27-33.

6)高橋公太:医事新報. 2021;5064;26-32.

7)高橋公太:日臨腎移植会誌. 2021;9(1):44-56.

8)高橋公太:腎と透析. 2020;89(4):735-43.

9)高橋公太:腎と透析. 2021;90(2):289-301.

10)荻野久作:荻野久作博士主要論文集. 新潟大学図書館旭町分館, 2001.

11)高橋公太, 他:今日の移植. 1992;5(3):287-91.

12)八木澤隆, 他:移植. 1992;27(5):586-93.

13)高橋公太, 他:腎と透析. 1993;34(2);231-7.

14)高橋公太, 編:臓器移植におけるサイトメガロウイルス感染症. 日本医学館, 1997.

15)Takahashi K:ABO-incompatible kidney transplantation. Elsevier, 2001.

16)Grundy JE, et al:Lancet. 1987;2(8566):996-9.

17)本田まりこ, 他:臨とウイルス. 1990;18(1):35-40.