お知らせ

「医師の働き方改革」の進捗状況は?─厚生労働省、大学病院のデータから【まとめてみました】

勤務医の時間外労働の上限規制を定めた「医師の働き方改革」が2024年4月から始まる。施行まであと4カ月と迫った現在、全国の勤務医の労働環境はどのような状況にあるのか。厚生労働省と全国医学部長病院長会議(AJMC)から最近発表された資料を基に展望する。

時間外が年間1920時間超の勤務医は3.6%

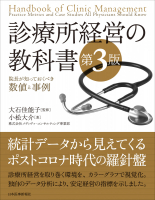

厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」が10月12日、1年9カ月ぶりに開かれた。同省から報告されたのは、2022年7月に調査された病院常勤医の労働時間の状況だ(図1)。病院常勤勤務医のうち、時間外・休日労働時間が960時間(年間換算)を超えていた医師の割合は21.1%、上限規制にほぼ相当する1920時間を超えていたのは3.6%。3年前の19年調査ではそれぞれ37.8%、8.5%だったことから、大幅に減少していた。

診療科別にみても、1920時間超の医師の割合は19年調査より大幅に減少。例えば救急科(18.1%→5.1%)、外科(16.7→7.1%)、脳神経外科(16.2%→9.9%)、産婦人科(11.8%→5.9%)などだった。

今後、上限規制に抵触しないよう派遣先から医師を引き揚げる動きも予想されるが、地域医療に与える影響はどうか。24年4月時点で都道府県からの回答を集計したところ、医師の引き揚げにより診療機能への支障をきたすことが見込まれる医療機関数は19年調査が43医療機関だったのに対し、22年調査では30医療機関と減少した。

検討会では、960時間超の割合が減少していることについて、「各医療機関の取り組みが一定程度進んでいる結果」と肯定的な受け止め方が多かった。その一方で、臨床カンファレンスが勤務時間として認められなくなったりする事例も見聞するとして、「実態との乖離がないのか、十分に注意を払っていく必要がある」との指摘がなされた。医師の引き揚げにより診療に影響が出る医療機関が30医療機関と報告されたことについても、「本当にそれで済むのか。私の皮膚感覚とは違う」と疑問視する意見も出された。

大学病院の半数が「宿日直許可取れなくても派遣変更せず」

一方、AJMCは11月24日に記者会見を開き、今年7〜8月に大学病院を対象に実施したアンケート調査の結果を発表した。

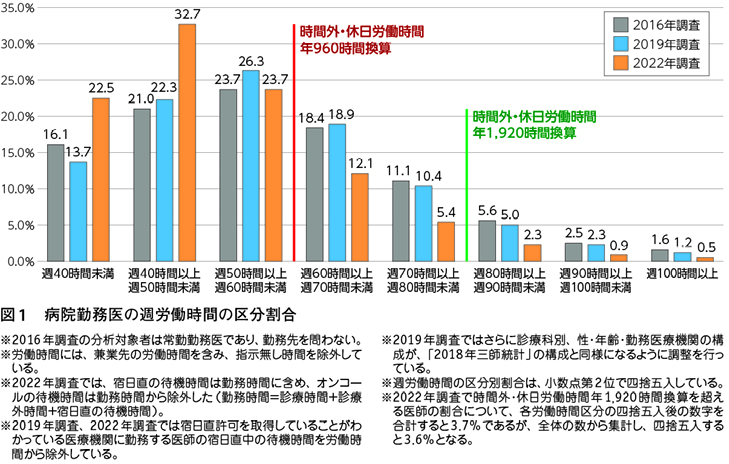

24年度申請予定の特例水準別医師数の状況を見たのが図2。1年前の前回調査に比べ、A水準の割合が5ポイント近く減少(47.9%→43.4%)する一方、B水準がその分増えた(7.0%→12.7%)格好。その他の区分はほぼ同じ割合だった。

24年度の年間時間外・休日労働時間の見込みを見ると、4万8082人のうち「960時間未満」が3万239人(62.9%)、「960〜1860時間」が1万7756人(36.9%)、「1860時間超」が87人(0.2%)という結果。大学病院の勤務医を対象としていることから、特例水準に該当する「960〜1860時間」が3分の1を占めている。

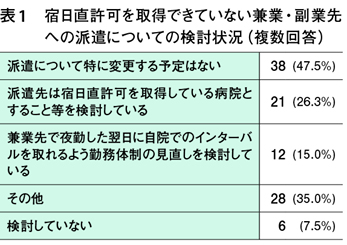

注目されるのは、地域医療への影響。表1に示したように、宿日直許可を取得できていない兼業・副業先への派遣についての検討状況を尋ねたところ(複数回答)、「派遣について特に変更する予定はない」が47.5%と半数近くを占めた。一方、「派遣先は宿日直許可を取得している病院とすること等を検討している」は26.3%にとどまった。この結果からみると大学病院への医師の引き揚げはある程度限定的になるかもしれない。

会見でこの内容を説明した横手幸太郎会長(千葉大病院長)は、特例水準に該当する医師が全体の3分の1になる見込みであることに関連して、「35年度末にはB水準、連携B水準を解消することになるが、その労働時間をA水準に抑えるには計算上、時間外・休日労働を1523万時間削減しなければならない。医師事務作業補助者を雇用したり、他の医師に業務を置き換えたりして5年、10年と続けていくには、どうしても400〜500億円の人件費が必要になる」と強調、継続的な財政支援を訴えた。

「働き方改革」の影響は長期的に目配りを

厚労省とAJMCの調査からは、全国の病院が「医師の働き方改革」に適応すべくいままさに勤務体制の見直しをしている姿が窺える。ある大学病院の関係者は「来年4月以降、“数字合わせ”をしてでも年間1860時間超はなくなるだろう」と予測する。

ただ、時間外労働の上限規制をたとえクリアしたとしても、研究業務へのしわ寄せが内在化したり、夜勤が宿直扱いとなったり、診療科の医師数偏在が加速したりしていくことへの懸念もある。施行後も継続的に医学研究や地域医療への目配り、さらに財政支援をしていくことが不可欠といえる。