お知らせ

FOCUS:腎うっ血の正体に迫る

私が伝えたいこと

◉溢水やvolume負荷によって,腎機能低下が生じうる(腎うっ血)。

◉腎うっ血は次の6つのステップで進行する。

①下大静脈・腎静脈のうっ血 → ②傍尿細管毛細血管のうっ血 → ③尿細管間質の浮腫 → ④尿細管腔内圧の上昇,尿細管障害 → ⑤ボーマン囊圧の上昇によるGFR低下 → ⑥腎動脈血管抵抗の上昇

◉溢水に伴うAKIを診た際は,腎うっ血を想起して腎血管エコーを行う。

◉腎うっ血の診断方法(確診,疑診)について理解する。

目次

❶ 急性腎障害(AKI)

急性腎障害(acute kidney injury:AKI)は,以下の3つのいずれかを満たす病態である1)。

①48時間以内に,血清Cr値が0.3mg/dL以上上昇する

②7日以内と考えられる経過で,血清Cr値が以前の値(ベースライン)の1.5倍以上に上昇する

③尿量が6時間以上,0.5mL/kg/時を下回る

そして,AKIは主に“腎前性”“腎性”“腎後性”の3つに大別される(表1)。この大別によって,AKIの大ざっぱな治療方針を決定できる。腎前性AKIでは,腎臓に血が流れる“前”段階の問題による腎血流低下をきたしているため,主な治療は“腎血流の増加”である。腎性AKIでは,免疫異常・腎毒性物質などにより腎実質そのものにダメージをきたすため,その原因の是正・除去が治療となる。腎後性AKIは尿路閉塞により腎臓でつくられた尿が腎杯に溜まる病態であり,尿路閉塞の解除が必要とされる。

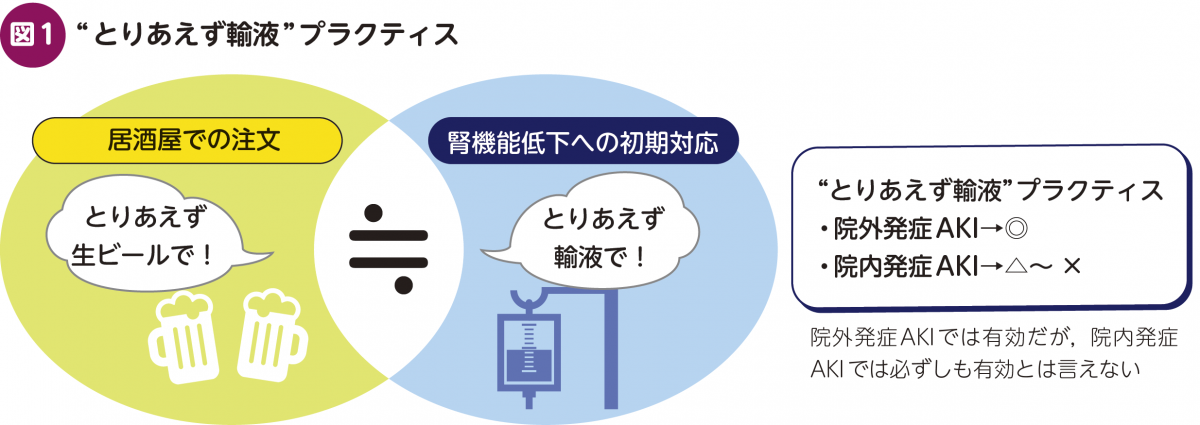

(1) 「腎機能低下→とりあえず水分摂取敢行・輸液」は正しい対応なのか?

これは実臨床でよく見かけるプラクティスである。飲み会で「とりあえず生ビール!」のように,腎機能低下をきたした患者を診たら,「とりあえず水分摂取」「とりあえず輸液」と考えるやり方だ(図1)。

この“とりあえず”は,果たして本当に正しいのであろうか?筆者個人としては,以下の3つの理由から,「半分正解,半分間違い」であると考える。

(1)院外発症AKIの多くは“腎前性”である

自施設かかりつけの患者が(肺炎や尿路感染症などによる)発熱・全身状態不良で救急受診したケースを考える。循環動態不安定で入院となったとき,入院時の腎機能がベースラインよりも悪化していることは,皆さんも何度か経験があるだろう。

そういった症例の多くが,脱水・腎血流低下による腎前性AKIを有している。言い換えれば「院外発症AKIの多くは“腎前性”である」とも解釈できる。この実臨床の感覚は,実際に海外からの複数の報告でも裏づけられている2)3)。

(2)溢水や大量輸液に関連してAKIを発症する場合がある

今度は,入院患者が入院中にAKIを発症した場合を考える。この場合,院外発症例とは異なり,腎性AKIが主な原因(院内発症AKIの55~60%)と言われている4)。そして興味深いことに,院内発症例の中には溢水や大量輸液に関連してAKIを生じるケースが存在する。その代表例が,急性心不全やvolume負荷に起因した腎うっ血である(「2 溢水関連AKI:腎うっ血について」を参照)。

(3)ルーチンでの腎保護目的の水分摂取敢行は“非推奨”である

慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)の慢性管理の話であり,AKIの本論とずれるかもしれないが,ぜひとも押さえてほしいポイントである。

一般外来で,「腎臓を守るために,水分を多めに摂りましょう」という指導をよく見かけないだろうか? また,患者の中には「健康に良いと聞いて,水分を1日2~3Lぐらい摂るようにしています!」と,話す方もときどきお見受けする。

しかし,日本腎臓学会の『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023』では,「保存期CKD患者では,飲水量を増やしても生命予後の改善や腎保護効果は期待できず,通常よりも意図的に飲水量を増やすことは行わない」ことが提案された5)。1日1~1.5L程度を1つの目安とし,「水分の“摂りすぎ”も“摂らなさすぎ”も良くない」と,指導する必要がある。

これら3つの観点から,次のように結論づけることができる。

POINT:腎障害への“とりあえず輸液”プラクティスは,「半分正解,半分間違い」

▶院外発症AKIは“腎前性”が多いため,救急受診や緊急入院例におけるAKIに関しては,事前確率の観点からも輸液負荷は妥当かもしれない。

▶AKI発症のセッティング次第では,輸液負荷が第一選択の治療から外れる場合がある。中には,輸液負荷自体が病状悪化に寄与しうるケースもあり,AKI全例へのルーチンの輸液負荷は避けるべきである。

▶腎前性AKIとして治療を開始しても,輸液に反応せず尿量低下・腎機能低下が遷延する場合は,診断の見直しを行う必要がある。

❷ 溢水関連AKI:腎うっ血について

(1) いつ頃から出はじめた概念なのか?

もともと急性心不全における腎機能低下は,低拍出症候群に伴う腎血流低下が主病態と考えられていた。しかし2009年に,「急性心不全における腎機能低下は心拍出量以上に中心静脈圧(central venous pressure:CVP)との相関性が強く(図2),腎機能低下への予測マーカーとしてCVPは有用である(図3)」という報告がなされ,CVP上昇に伴う腎静脈うっ血が腎機能低下に関連している可能性が示唆された6)。