お知らせ

FOCUS:〈心電図マイスターに聞く〉 心電図異常から考えるSTEMI診療

◉ST上昇=STEMIだけじゃない!

◉詳細に閉塞部位を読み取ることは治療戦略を立てる上で重要!

◉論理的に心電図変化を理解する力は応用が利く!

❶ はじめに─ST上昇,本当に理解してる?

虚血性心疾患は,循環器診療の真髄とも言える領域です。その中でもST上昇型心筋梗塞(STEMI)は,一瞬の判断が命を救えるかどうかをわける,まさに「時間との闘い」の病態です。現場で働く誰もが「STが上がっていれば心筋梗塞を疑う」という知識は持っていることでしょう。しかし,その“ST上昇”を,本当に理解していると言えるでしょうか?

どの誘導で,どんな波形の変化があり,どれくらいの上昇を「異常」ととらえるべきなのか?

─そもそも,なぜ心筋梗塞ではSTが上がるのか?

─さらには,そのST上昇がどこの冠動脈の病変を反映しているのか?

そうした問いに即答できる医師は,実は多くありません。

本稿では,虚血性心疾患の基本的な分類から始まり,ST上昇のメカニズム,脚ブロックを合併した際の注意点,そして冠動脈解剖と局在診断のコツに至るまで,実践的かつ論理的に解説しています。ただ心電図を「読める」ようになるのではなく,「考えて診断できる」ようになることをめざしています。

「この誘導のST上昇は,前壁中隔の障害を示している」

「RCA近位部の閉塞なら,洞不全や房室ブロックにも注意が必要」

そんなふうに,心電図から病態と予測される展開が“見える”ようになることが,真の臨床力につながります。ST上昇を恐れる必要はありません。それは患者が発している切迫したサインであり,それを読み解ける者にしか見えない「未来へのヒント」でもあるのです。

本稿が,あなたの心電図読影を「なんとなく」から「明確な武器」へと変える,その第一歩となることを心から願っています。

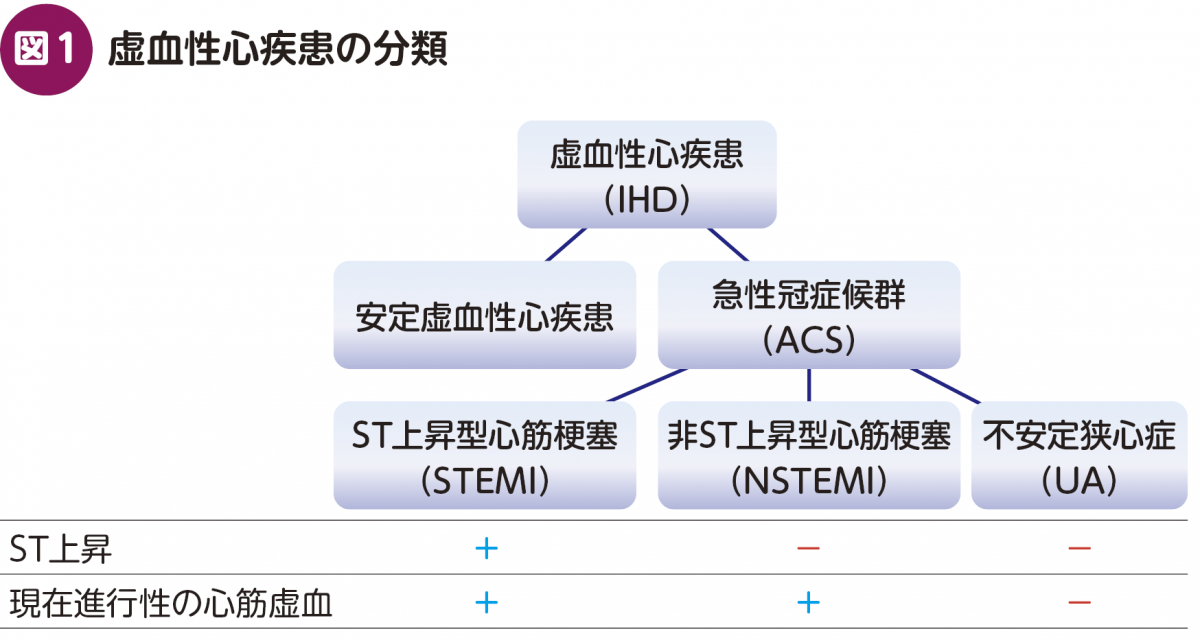

❷ 虚血性心疾患の定義と分類

虚血性心疾患(ischemic heart disease:IHD)は,心筋への酸素供給が不足することで発生する疾患の総称です。冠動脈疾患(coronary artery disease:CAD)とも呼ばれます。主な原因は,冠動脈の動脈硬化や,プラークによる狭窄や閉塞です。虚血性心疾患は以下に分類されます1)。

虚血性心疾患

・安定虚血性心疾患

・急性冠症候群(ACS)

急性冠症候群(acute coronary syndrome:ACS)は,ST上昇型心筋梗塞(ST-segment elevation myocardial infarction:STEMI)と非ST上昇型心筋梗塞(NSTEMI),不安定狭心症(unstable angina:UA)を合わせた総称になります。ACSはプラークによる突然の血管閉塞のリスクが高く,心筋虚血に陥り,時に致死的になる病態です。STが上昇していればSTEMI,STが上昇していなくとも心筋障害があればNSTEMI,頻回な狭心症状はあっても心筋障害がなければ不安定狭心症,と分類します(図1)。

❸ ST上昇の詳細

STEMIを疑うST上昇に関しては,J点(QRS波とST部分のつなぎ目)での新たなST上昇が,隣接する2誘導以上で認められ,以下の基準を満たす場合を指します2)。

STEMIを疑うST上昇

・V2〜V3では,男性で≧2mm,女性で≧1.5mmのST上昇

・そのほかの胸部誘導または肢誘導では≧1mmのST上昇

これは,左室肥大や左脚ブロックがない場合の話です。ただし,新規の左脚ブロックの出現はACSの可能性を考慮しなければなりません3)。

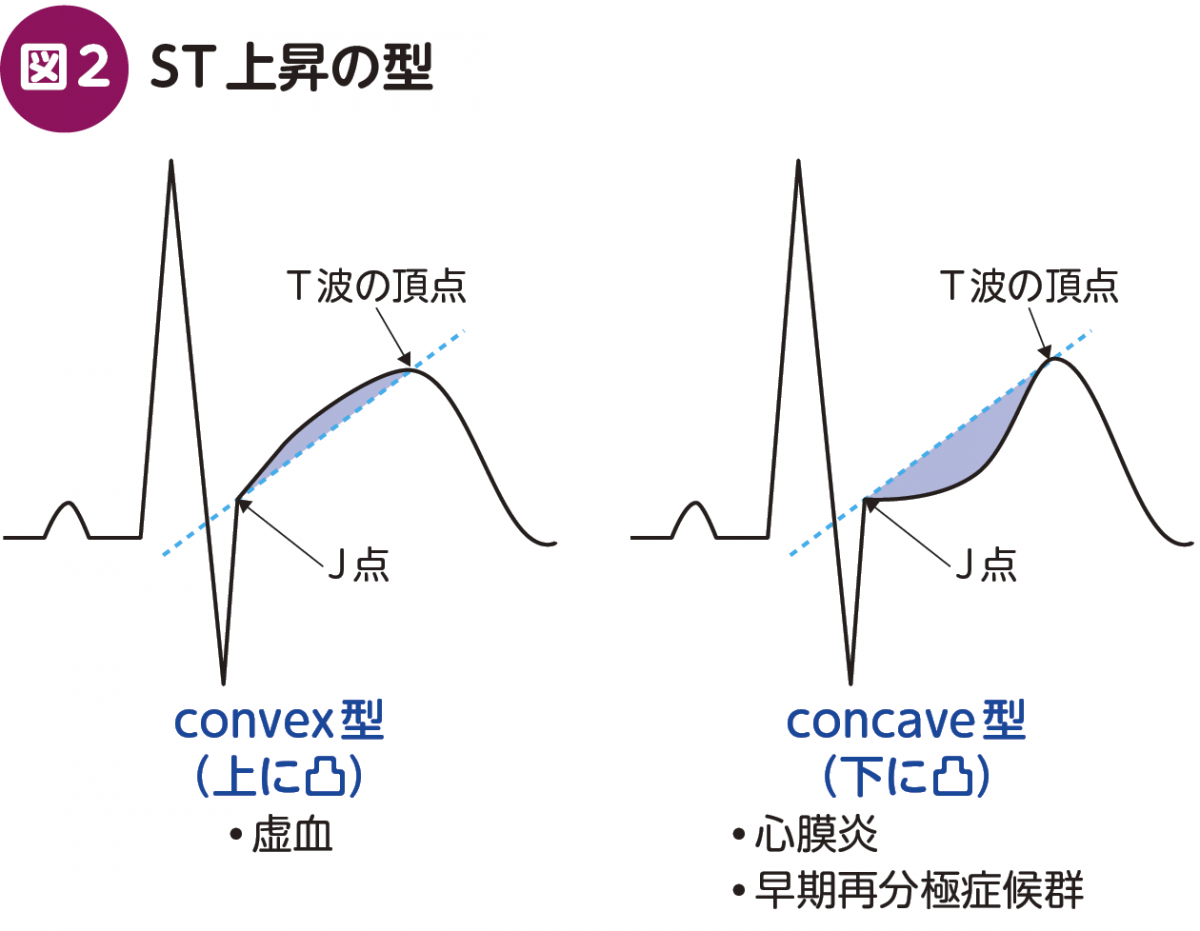

STの上がり方にも注目して下さい。ST上昇の型は大きく2つにわかれており,上に凸のconvex型と下に凸のconcave型があります(図2)。J点とT波の頂点に直線を引き,ST部分がそれより上に出ればconvex型,へこんでいればconcave型と診断します。convex型のST変化は主に虚血による変化であり,concave型のST変化は心膜炎や早期再分極症候群でみられます。

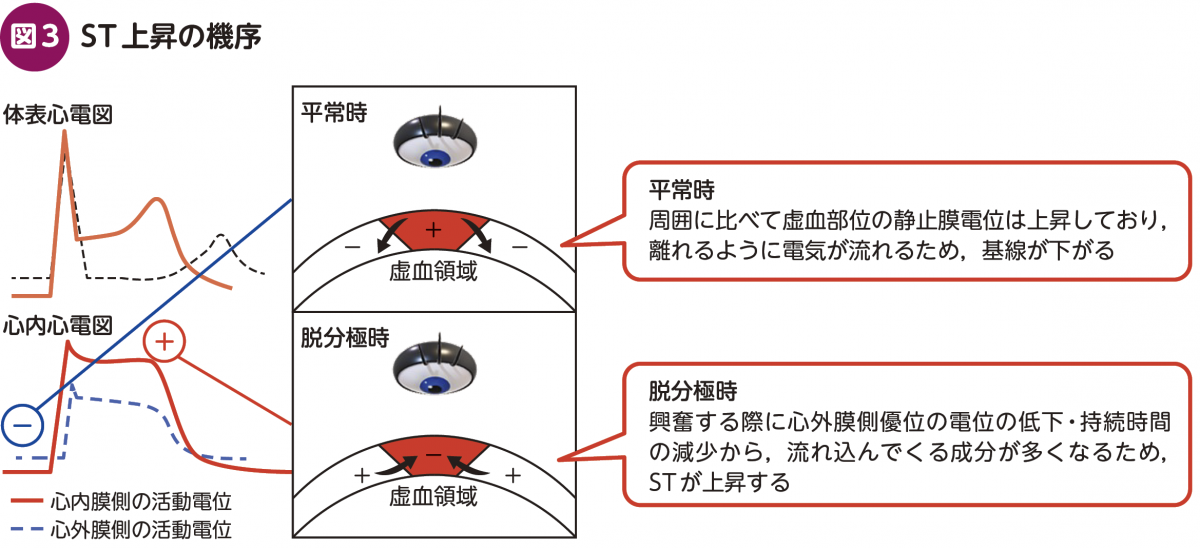

心筋梗塞のST上昇は,心筋の貫壁性梗塞によって起こります。貫壁性に虚血を起こすと,虚血部位で静止膜電位が上昇し,基線が下がります。さらに脱分極時には逆に興奮できず,特に心外膜側優位に活動持続時間の短縮,活動電位の低下がみられ,内膜側と外膜側の電位差からSTが上昇します(図3)。

プレミアム会員向けコンテンツです

→ログインした状態で続きを読む