お知らせ

(1)腰部脊柱管狭窄症の疫学 [特集:腰部脊柱管狭窄症の鑑別と保存的治療]

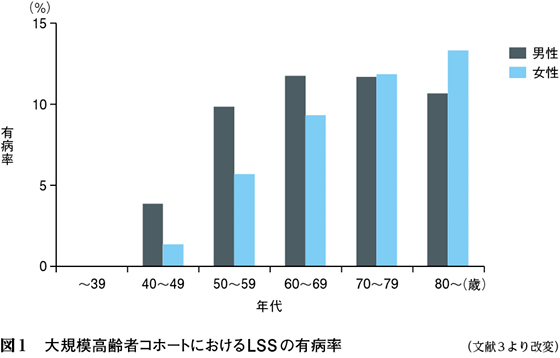

高齢者において腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal stenosis:LSS)の有病率は10%ほどで,有病者はわが国において580万人と推定される

高齢者において腰椎MRI上,重度の狭窄を有する者は30%近く存在するが,そのうち症状を呈する者は20%に満たない

LSSの自然経過において,1/3は改善,1/3は不変,1/3は増悪を認める

1. 腰部脊柱管狭窄症(LSS)の有病率と有病者数

腰部脊柱管狭窄症(LSS)は加齢に伴う退行性変化を基盤として発生するため,高齢化が進むわが国や先進諸国において,その頻度はますます増加していく。LSSは高齢者の腰痛のみならず,下肢痛・しびれによる歩行障害を引き起こす代表的な疾患であり1)2),ロコモティブシンドロームの観点からも,対策が急務な運動器疾患のひとつである。しかしながら,その診断には専門医の診察とMRI画像が不可欠であるため,一般住民コホートにおけるLSS疫学調査は不可能と思われていた。

このような背景をもとに,筆者らは2008年よりThe Wakayama Spine Studyを立ち上げ,大規模高齢者コホートにおける脊椎疾患の疫学的調査を開始した3)4)。本studyでは,全参加者(計1009人:男性335人,女性674人,平均年齢66.3歳)を対象として,整形外科医の診察と車両搭載型MRI〔EXCELART VantageTM(東芝メディカルシステムズ),1.5T〕による全脊柱MRI撮像を行った。その結果,本高齢者コホートにおいて,LSS有病率は男女ともに10%程度であることが判明した。つまり,有病率において性差は認めなかった3)5)(図1)。これをわが国の年齢別人口統計に当てはめると,有病者数は600万人弱と推定された6)7)(男性300万人,女性280万人)。

また本studyでは,LSSが高齢者の身体運動機能にどのように影響を与えているのかを調査するために,通常歩行速度・最大歩行速度・椅子立ち上がりテスト・片足立ちテストを行った。この結果,LSS群は非LSS群より有意に歩行速度が低下していた。さらに椅子立ち上がりテストと片足立ちテストでは,有意差はないもののLSS群のほうが劣る傾向がみられた。これらの結果よりLSSは高齢者の身体機能を低下させる可能性が示唆された3)。

LSSの主訴である間欠跛行には神経性と血管性の2種類があり,これらの鑑別が重要となる。そのため,本studyでは参加者全員に対し,ABI (ankle brachial pressure index)測定も行っている。その結果,ABI<0.9であった者は全体の2%(20/1009人)であった。間欠跛行を呈した者は全体で55人いたが,このうち5人がABI<0.9であった3)。しかしながらこの5人ともLSSを伴っており,混合性と判断している。本studyでは血管性単独の間欠跛行は認めていない。

残り1,945文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する