お知らせ

がん薬物療法における支持療法の進歩[内科懇話会]

【司会】酒井 紀 (東京慈恵会医科大学名誉教授)

【演者】相羽惠介(東京慈恵会医科大学附属病院腫瘍センター長,腫瘍・血液内科教授)

がん薬物療法における副作用の対処には,抗がん薬および患者の要因について評価が重要

悪心・嘔吐に対しては催吐性のリスク分類とガイドラインに従い,5-HT3受容体拮抗薬やNK1受容体拮抗薬を適切に投与する

嘔吐は一定程度抑えられているものの,悪心については改善の余地あり

抗がん薬の歴史から

抗がん薬の歴史は,第一次大戦中に使用されたマスタードガスの作用から,化学構造が同様のナイトロジェンマスタードをリンパ系腫瘍に試みたことが始まりです。

抗がん薬の歴史上,重要なのがノーベル賞を受賞したドイツの生化学者,パウル・エールリヒ(1854~1915)です。Chemotherapie(ドイツ語/化学療法)の用語を初めて用い,さらに「選択毒性」の概念を提唱しました。

選択毒性を説明するのによい例が農薬です。害虫は駆除しますが,作物には影響を与えません。一方,抗がん薬は選択毒性が非常に低く,副作用の発現が今でも問題となっています。

普通の鉄砲の弾は正常細胞にまともに当たりますが,magic bullet(魔法の弾丸)があれば正常細胞には及ばず,がん細胞を叩けるであろう,と提唱したのがエールリヒです。それにはピンポイントで攻撃する精密照準が必要ですが,近年は医学の進歩で,いわゆる分子標的治療薬によって特定の分子を狙えるようになってきました。

分子標的治療薬は小分子(small molecules)治療薬と抗体医薬に2大別され,急速に多様な薬剤が世に出ています。従来のがん化学療法は殺細胞性抗悪性腫瘍薬(cytotoxic drug)でしたが,現在は分子標的治療薬(molecular targeted drug),免疫チェックポイント阻害薬(immune checkpoint inhibitor)も加わり,さらに進歩を続けています。

がん薬物療法における有害事象および 副作用

がん薬物療法においては,できるだけ治療効果を上げて有害事象・副作用を少なくしたいのは常ですが,これは現在でも難しいことです。発現する副作用は,①抗がん薬によるものと②患者要因(臓器機能,精神機能)によるものがあり,副作用はこの2つの掛け合わせで発現します。

軽い治療でも患者の具合が悪ければ,あたかも高用量化学療法と同様な状況になることもあり,両方の因子の評価が大切です。

がん薬物療法の副作用として,前面に出るのは悪心・嘔吐,脱毛,全身倦怠感などの自覚的副作用です。抗がん薬で悪心・嘔吐が誘発されることをchemotherapy-induced nausea and vomiting(CINV)と言います。その評価には,①治療後24時間以内に悪心・嘔吐を発症する割合(%),②発症・持続する可能性のある期間(日),などの指標があります。

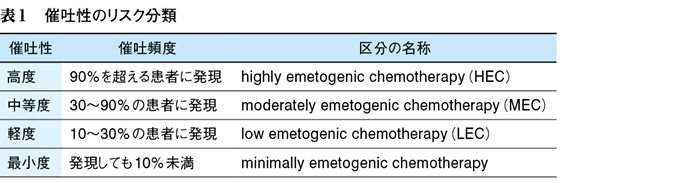

催吐性のリスク分類

催吐性のリスク分類は,制吐薬の予防投与なしに24時間以内に発症する悪心・嘔吐の割合(%)によって,4つのカテゴリーに分類されます(表1)。高度(HEC)では催吐性が4日間,中等度(MEC)では3日間続くとされており,これをしっかり治療しなければなりません。

がん薬物療法における悪心・嘔吐は,5-HT3受容体拮抗薬が出る前は本当にひどいものでした。当時,患者は皆,紙袋を持って吐きながら抗がん薬の点滴を受けるのが日常でした。1990年頃から5-HT3受容体拮抗薬(グラニセトロン,オンダンセトロンなど)が登場して改善されていますが,それでも悪心は起こっています。

化学療法中の患者が苦痛を感じる自覚症状を1983~99年にかけて追跡した報告では,嘔吐は1983年に1位だったものが経年的に3~5位に後退しましたが,悪心は1993~99年に1位を占めています。これを効果的に抑制する薬剤の導入が望まれていたのです。最近はカヘキシア(悪液質)や全身倦怠感(fatigue)も問題になっています。

では実際,悪心・嘔吐はどの程度の発現率であり,治療する側はそれを正確に評価できているのでしょうか。2004年の海外の報告では,24時間以内に起きるHEC急性期の悪心・嘔吐発現率は実際に起きたものと医療者側の予測がほぼ一致しています。しかし,24時間以降に起きる悪心・嘔吐に関しては,実際はかなりひどいのに医療者側は気づいていませんでした。これはMECも同様で,急性期はほぼ評価が一致していますが,遅発期には読みが甘く,いっそうの患者ケアと研究の必要性が示されています。2000年当時の医療者は,がん薬物療法による悪心・嘔吐の認識が不十分であったと言えます。

残り7,640文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する