お知らせ

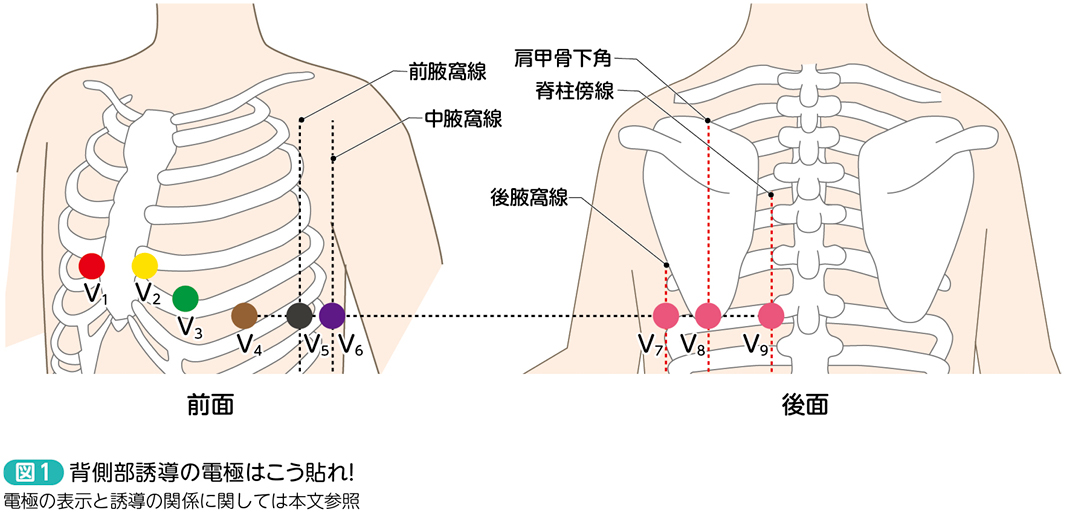

背側部誘導【前編】/Posterior leads[Dr.ヒロの学び直し!心電図塾(第69回)]

▶マイナーかもしれない補助誘導

皆さん,こんにちは。寒い日が続きますが,春の訪れも,そう遠くないですね。今回は,「背側部誘導」について解説したいと思います。

「えっ? ハイソクブ? そんなユードー,聞いたことない…」という方,いませんか? はたまた,名称は知っていても実際に自分で記録した経験がないという方も少なくないのではないでしょうか。

2回にわけて丁寧に扱うので,ぜひマスターしてほしいと思います。今回は,前編として,基本的なことから述べたいと思います。

確かに,この誘導は,日常診療においてルーチンで記録する誘導ではないと思います。必要なときにオプションとして記録される誘導の1つで,補助誘導(ないし追加誘導)と呼ばれます。英語で言いますと,“supplemental leads”となるそうです。非常に大事であるにもかかわらず,認知度がとても低いという印象を個人的には持っています。

既に解説した「右側胸部誘導」(No.5164,第25回参照)もそうですが,こちらはさらにマイナーと思われる誘導だと言えるかもしれません。

さらに,英語表記はおおむね“posterior leads”で一定していますが,日本語名に関しては,統一された名称すらない状況のように思います。多くの循環器医が参照する,循環器学用語集(日本循環器学会,https://www.j-circ.or.jp/yougoshu/)には,本誘導に対応する用語の収載はありません。そして,同学会らによる急性冠症候群の診療ガイドライン1)では,「背側部誘導」という用語で記載されています。

ほかに,日本不整脈心電学会による出版物*1では,“背側部誘導”と“背側胸部誘導”とが混在していたりしますし,国内の教科書やインターネットなどの情報媒体まで含めると,“背部誘導”や“後壁誘導”などさらに別の表現も存在することがわかります。

英語表記に合わせて“後壁誘導”が悪くないようにも思うのですが,後述するように“後壁”という表現の妥当性などを考慮して用いる必要があります。周知度の低さや名称の混乱だけ見ても悲しくなるばかりですが,今回の『Dr.ヒロの学び直し! 心電図塾』では,「背側部誘導」で統一したいと思います。皆さんは,普段どのように呼んでおられるか知りたいです。

*1 日本不整脈心電学会 チーム医療委員会 臨床検査技師部会活動報告『12誘導心電図検査手技―臨床検査技師部会のメソッド』

https://new.jhrs.or.jp/pdf/book/shoseki_12yudo.pdf