お知らせ

FOCUS:負荷頚静脈法:新たな心不全評価

私が伝えたいこと

◉循環器領域では画像診断が発達した今日でも,身体所見が重要である。

◉特に頚静脈を用いた中心静脈圧の推定は,心不全の診療に必須である。

◉坐位で視認できる内頚静脈拍動は,中心静脈圧の高度上昇を意味する。

◉息切れを訴える症例では,内頚静脈の視診で重症心不全と診断できる。

◉吸気などの負荷を追加して出現する頚静脈拍動も,心不全を示唆する。

◉負荷頚静脈法の学習には,無料アプリ「シンプル頚静脈©」が役立つ。

目次

❶ 心不全パンデミック

「心不全パンデミック」の脅威。これは「日経メディカル」2015年10月号の表紙を飾った言葉である。日本の心不全症例数は,2010年に100万人を突破した。その後,パンデミックの座を新型コロナウイルス感染症に譲った。しかし,この新興感染症が落ちついた今日でも,心不全の脅威は一向に衰えていない。なぜなら,心不全症例数が,2030年までは増加し続けると予想されるからだ1)。心不全パンデミックは,感染症とは異なり他人にうつらない。伝染しないがゆえに,感染予防やワクチン接種などの対策に欠き,逆に手ごわい。

日本では心不全の新規発症者数が,65歳以上に限っても毎年35万人に達する2)。とても高い罹患率であるが,患者総数が何百万人になることはない。心不全の予後が不良だからである。たとえば入院した心不全症例の5年生存率は,およそ50%と報告されている。これはすべてのがん症例の5年生存率(約63%)よりも低値である3)。自験例でも不良な予後が示唆される。当院の循環器内科に,2019年4月から2021年3月までの間に入院した心不全311例の院内死亡率は6%,退院1年以内の死亡率は5%,再入院率は32%であった。その平均年齢が79歳と高齢であることを考慮しても,心不全は本当に手ごわい病態である。

どうして心不全がこのように治療の難しい疾患であるのか。それは心不全が病名ではなくて,病態名だからかもしれない。心不全を生じる基礎疾患は,症例ごとに異なる。虚血性心疾患に加えて心臓弁膜症や心筋症,不整脈など多岐にわたる。わずかな症状の軽症例から体外補助循環を要する重症例まで存在している。新規の急性心不全,慢性心不全,慢性心不全の急性増悪など様々な病態がある。左心不全だけでなく,両心不全や右心不全なども混在している。うっ血状態や低心拍出状態など,血行動態にも相違がある。よって,心不全では画一的な加療が難しい。個々の症例に応じたテーラーメイド医療が必要である。

❷ 心不全の重症度

(1) 高齢化社会での重症度評価

難敵の心不全に立ち向かうには,その重症度評価が重要と思われる。日本循環器学会と日本心不全学会の合同ガイドライン(「急性・慢性心不全診療ガイドライン」)4)には,自覚症状や身体所見,バイオマーカー(BNPやNT-proBNPなど),画像(胸部X線や心エコー図,MRI,CT,核医学検査,PETなど),心臓カテーテル(左心および右心),運動耐容能(NYHA分類やSAS分類,6分間歩行距離,心肺運動負荷試験など)が重症度の評価法として記載されている。個人的には,運動耐容能がとても重要だと考えている。それは,心不全をはじめとする多くの心疾患で予後と関連するからである。しかし,心肺運動負荷試験を実施することが困難な心不全症例は少なくない。社会の高齢化に伴い,心不全症例の平均年齢も上昇している。運動耐容能に基づく重症度評価は,あまり現実的な方法とは言えない。

心不全ではダイナミックな血行動態の変化が生じることを考えると,1カ月前に実施した心エコー図や,1週間前に測定したBNPが常に正確な現在の病態を表しているとは言えない。やはり,リアルタイムの指標が重要である。そして,それは自覚症状と身体所見になる。自覚症状が重症度の判定に有用であることは,改めて述べるまでもない。しかし,主観的な所見に基づく評価には注意を要する。また,心不全症例の系統的レビューとメタ解析では,およそ43%の症例に認知機能障害を認めることが確認されている5)。活動範囲の狭い高齢者,あるいは息切れで無意識に行動を制限している症例も稀ではない。よって,心不全の重症度判定では,身体所見がとても重要な役割を果たすと思われる。

(2) 頚静脈所見の重要性

心不全で出現する身体所見を列挙する。眼瞼浮腫や頚静脈所見の異常,肺の湿性ラ音,心音のⅢ音やギャロップ,下腿浮腫などが知られている。傍胸骨の抬起性拍動やⅡ音肺動脈成分の亢進,心尖拍動の異常(抬起性拍動やventricular kick),末梢冷感なども心不全と関連する。もしこれらの身体所見の中から1つだけ選ぶとすれば,個人的には迷わず頚静脈を選択する。これは,左心不全の本質が左室充満圧の上昇にあると考えられるためである。

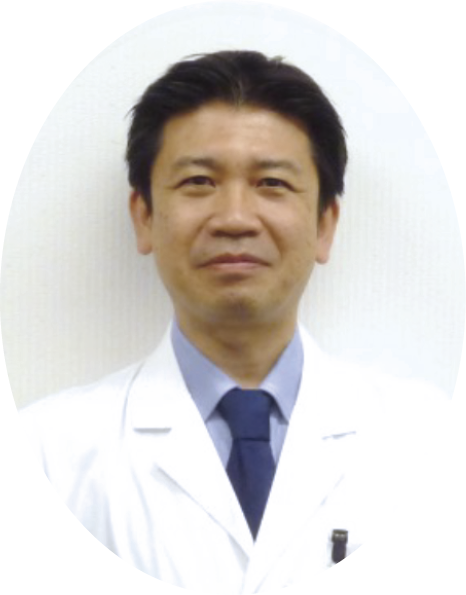

左室充満圧の上昇は,順に左房圧,肺動静脈圧,右室充満圧,右房圧の上昇へとつながる。頚静脈拍動はこの右房圧(あるいは中心静脈圧)を反映している。左室充満圧の上昇は,心室中隔を介して右室に直接伝播するため(ベルンハイム効果)6),頚静脈所見は必ずしも肺循環を介する必要がないことにも注意が必要である(図1)。実際に心不全症例では,肺動脈楔入圧(≒左房圧)と右房圧の変化は多くの症例で一致することが報告されている7)8)。つまり,頚静脈評価は右心不全を伴わない多くの左心不全症例の病態評価にも役立つ。

コラム 頚静脈 vs. 頸静脈

ご存じのように頚は頸の略字体である。『循環器学用語集(第4版)』には,jugular veinの対訳として頚静脈が収載されている。「急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)」4)でも,頚静脈のみを採用している。しかし,個人的には一貫して頸静脈を使用してきた。この領域の名だたる書籍が,2000年以後も頸静脈と記載しているためである。

•福田信夫:心疾患の視診・触診・聴診 心エコー・ドプラ所見との対比による新しい考え方. 医学書院, 2002.

•吉川純一:循環器フィジカル・イグザミネーションの実際. 文光堂, 2005.

•室生 卓:General Physician 循環器診察力腕試し─達人の極意, マスター!─. 金芳堂, 2012.

•坂本二哉:心エコーハンドブック 別巻 心臓聴診エッセンシャルズ. 金芳堂, 2012.

•山崎直仁:循環器Physical Examination 診断力に差がつく身体診察!. 医学書院, 2017.

•林田晃寛:Physical Examinationからみた循環器の病態生理. 南江堂, 2022.

しかし先日,日本医学会医学用語管理委員会が略字体の使用を推奨していることを,同僚から教えてもらった9)。その中の表 3では,具体例として頚部と頸部を提示し,頚部の使用を推奨している。遅ればせながら,ようやく頸から頚に変更する決心がついた。本稿ではもちろん頚静脈に統一している。

❸ 頚静脈評価の実際

(1) 従来定量法の問題点

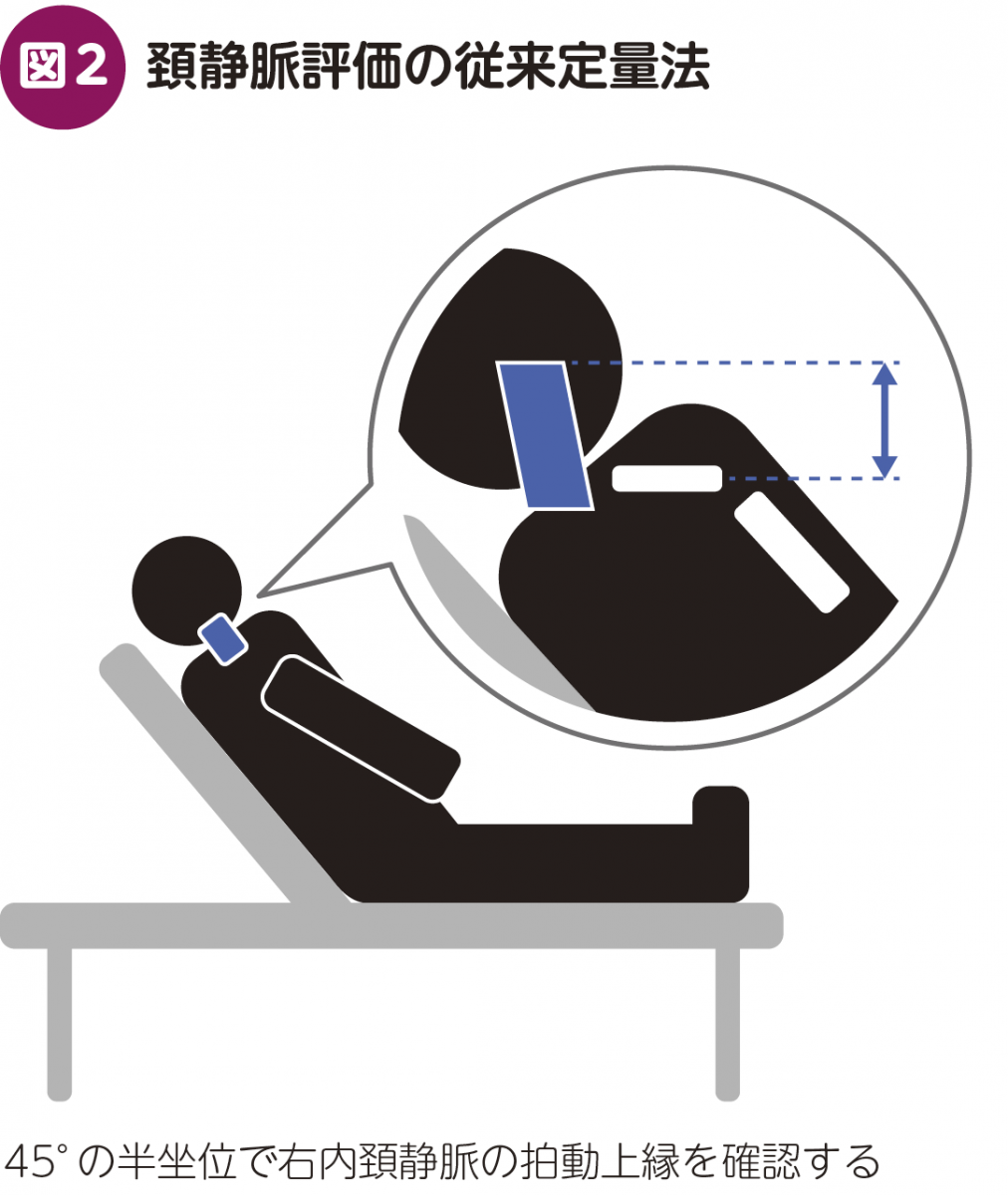

頚静脈所見をどのように評価すればよいのか。現行の「急性・慢性心不全診療ガイドライン」4)には,45°の半坐位で右内頚静脈の拍動上縁を確認するよう記載されている(図2)。

その拍動上縁と胸骨角の垂直距離を測定して,3cm以上なら中心静脈圧は上昇していると判断する。2020年に“The New England Journal of Medicine”に掲載された解説論文でも,おおむね同様の方法が記載されていた10)。ここでは便宜上,従来定量法と呼ぶことにする。しかし,残念ながら頚静脈評価の従来定量法は,日常臨床で活用されているとは言えない。その原因は,その方法論的な問題に関連していると思われる(図3)。1つ目の問題は,内頚静脈の不明瞭な拍動上縁である。深部静脈である内頚静脈は,胸鎖乳突筋を介した皮膚面の拍動として認識される。よって,その上縁を決定することは決して容易ではない。2つ目の問題は,45°の半坐位という体位である。通常の外来では,このような体位で評価することは困難である。頚静脈評価は心不全診療に重要であるにもかかわらず,失われた技術として過去の遺産になってしまった。とても残念なことである。