お知らせ

高血圧の危険因子

【Q】

高血圧はわが国の心血管疾患の最も重要な危険因子と言えます。その原因には塩分過剰摂取,飲酒,肥満などがあると思いますが,それぞれの寄与は集団レベルではどのようになっているのでしょうか。また,都市部と郊外による違いや,時代による推移について。大阪大学大学院・北村明彦先生のご回答をお願いします。

【質問者】

八谷 寛:藤田保健衛生大学医学部公衆衛生学教授

【A】

「国民健康・栄養調査」によれば,日本人の収縮期血圧平均値は,男性は1960年代から1990年にかけて大きく低下し,その後,現在までほぼ横ばいで推移しています。女性は1960年代前半から現在まで漸減しています。拡張期血圧平均値は,男女ともに1960年代以降低下傾向でしたが,2000年以降は下げ止まっており,ほぼ横ばいで推移しています。

池田ら(文献1)の研究では,20~49歳の女性を除く男女いずれの年齢層でも,1986~2002年までの収縮期血圧値の低下に最も寄与した要因は,降圧薬の服薬でした。20~49歳の女性では,BMI低下と収縮期血圧値低下が大きく関連していました。逆に20歳以上の男性と60歳以上の女性では,BMIの上昇が収縮期血圧値の低下を抑制していました。また,食塩摂取量低下の寄与度は降圧薬やBMIの寄与度よりも小さいものの,男女20歳以上のすべての年齢層において,一貫して収縮期血圧値低下に寄与していることが示されています。

わが国の高血圧の発症に及ぼす塩分過剰摂取,飲酒,肥満などの各因子の寄与度について,定量的に示された研究成績は乏しいのが現状です。

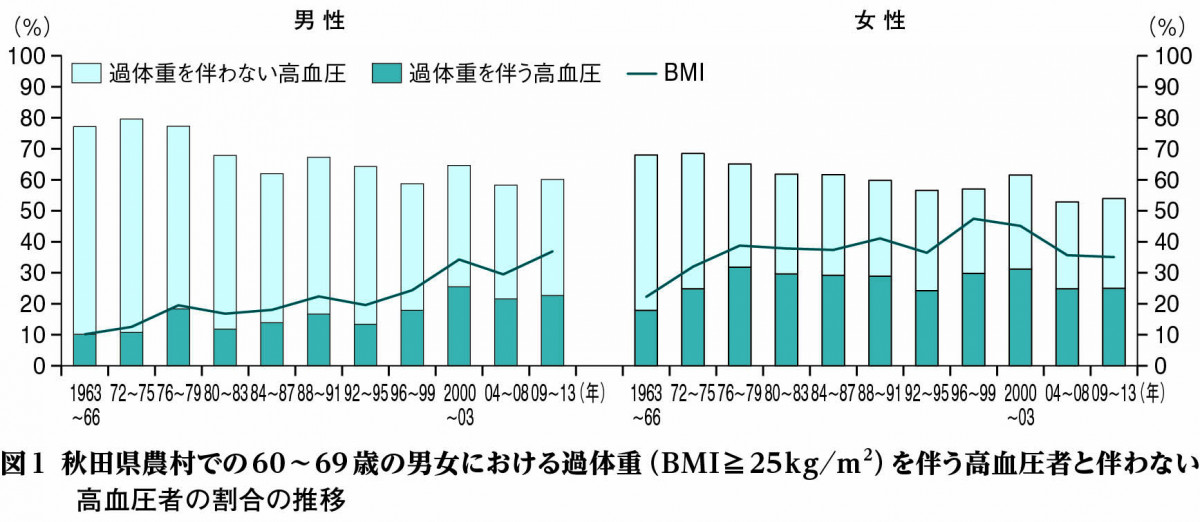

私たちが秋田県農村と大阪近郊で行っている約50年間の長期観察研究によると,高血圧発症に及ぼす肥満の寄与度は,大阪近郊の女性を除き,増加していると推察されました。図1は秋田県農村における60歳代男女の高血圧者の有病率のトレンドを過体重の有無別に示した成績です。1960年代から2010年代にかけて,高血圧者の有病率は,男女ともに減少傾向にありますが,その内訳をみると,過体重を伴わない高血圧の有病率が大きく減少していることがわかります。一方,BMIの上昇に伴って過体重を伴う高血圧の有病率は増加傾向を示し,それは男性において顕著です。しかしながら,最近においてもなお過体重を伴う高血圧者よりも過体重を伴わない高血圧者の割合のほうが多いことが注目されます。断面調査により,2013年の60歳代男性の高血圧に対する肥満の人口寄与危険割合を算出した結果では14%でした。

高血圧の諸原因の頻度については,たとえば,2000年代の断面調査成績では秋田は大阪に比し,女性のBMIが高い(24.3 vs. 22.8kg/m2),男性の飲酒量が多い(41 vs. 31エタノール, g/日),塩分摂取が多い食習慣である(例:汁物を1日2杯以上飲む者の割合38 vs. 11%)など,秋田のほうが大阪よりも高血圧の諸原因の頻度が高く,高血圧自体の頻度も秋田のほうが大阪より高くなっています(男性49 vs. 41%,女性34 vs. 27%)。高血圧の予防のためには,地域特性を考慮しつつ,非肥満者をも含めた減塩と節酒対策,および肥満対策の両方を進めることが重要と考えられます。

【文献】

1) Ikeda N, et al:Bull World Health Organ. 2008; 86(12):978-88.