お知らせ

『動脈硬化性疾患予防ガイドライン』改訂概要を公表 ―「日常診療範囲でのLDL-C測定は「F式または直接法」」【動脈硬化学会】

5年ぶりの改訂となる日本動脈硬化学会の『動脈硬化性疾患予防ガイドライン』(GL)の概要が1月29日、宮崎市で開かれた同学会フォーラムで公表され、改訂作業の取りまとめを担った木下誠氏(帝京大教授)が主な改訂点を紹介した。

改訂内容を説明する木下氏

木下氏(写真)によると、今回の主な改訂点は、①クリニカルクエスチョンとシステマティックレビューの導入(危険因子の評価、絶対リスク評価、食事療法、薬物療法の章)、②絶対リスク評価方法の変更、③動脈硬化危険因子の追加、④小児を含めた家族性高コレステロール血症の管理見直し─など。GLの完成版は、7月に広島市で開かれる学術集会で公開予定。

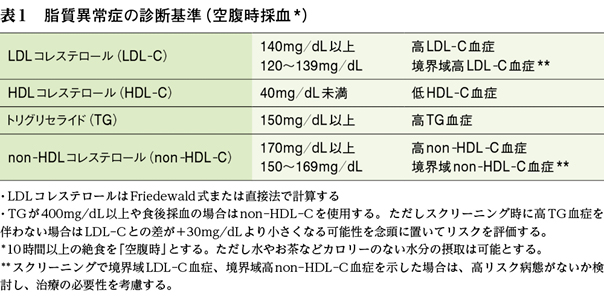

脂質異常症の診断基準(表1)では、non-HDLコレステロールの基準値を追加。基準値はLDLコレステロールに30を足したものとなっている。脂質異常症の診断は基本的に空腹時採血で行うこととし、「空腹時」の定義はカロリーのない水分を除く「10時間以上の絶食」と明確化した。

LDLコレステロールの測定法に関しては、直接法の精度に疑問が呈されていたが、GLでは、試薬の性能改善で日常診療の範囲では測定の妥当性が確認されたとし、「Friedewald式(F式)または直接法で計算する」と並列した。

ただし、木下氏は「高LDLコレステロール血症の診断基準や治療目標値の根拠はF式にある」として、「学会としては基本的にF式での算出を優位に置きたい」と強調。また、「食後やトリグリセライド(TG)が400mg/dL以上の時には直接法かnon-HDLコレステロールを用いるが、直接法はTGが1000mg/dL以上、non-HDL-CはTGが600mg/dL以上の時に正確性が確保できなくなる」との注意点を付け加えた。

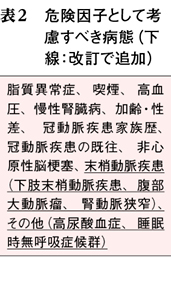

動脈硬化性疾患の危険因子として考慮すべき病態(表2)としては、腹部大動脈瘤、腎動脈狭窄、高尿酸血症、睡眠時無呼吸症候群などが追加された。

残り953文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する