お知らせ

【コラム】蕁麻疹に対する第1世代抗ヒスタミン薬[特集:今、話題になっていること ─皮膚科編]

現在の蕁麻疹に対する薬物療法

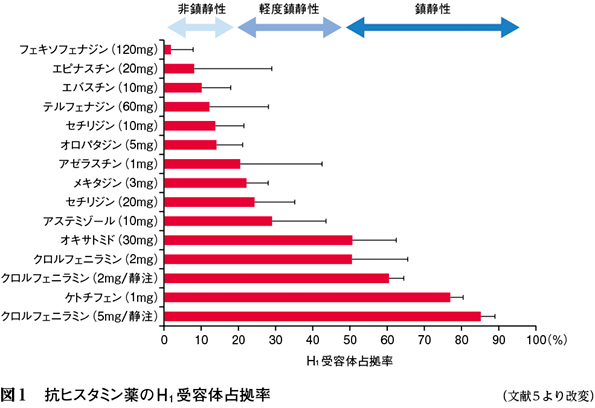

蕁麻疹は日常診療で比較的遭遇する機会の多い疾患で,病態は肥満細胞が何らかの機序によって脱顆粒し,ヒスタミンを中心とした化学伝達物質を放出することに起因する。わが国のみならず,欧米などからも「蕁麻疹診療ガイドライン」が出されており,上記すべてのガイドラインで鎮静性の低い第2世代抗ヒスタミン薬が第一選択薬となっている1)~3)。第1世代抗ヒスタミン薬使用に関する記載は国ごとで異なり,米国のガイドラインでは「第2世代の抗ヒスタミン薬で治療抵抗性の場合は検討してもよい」と記載されている一方,欧州のガイドラインでは「第1世代抗ヒスタミン薬は使用しないことを強く勧める」との記載になっている。第1世代抗ヒスタミン薬は脂溶性で容易に血液脳関門を通過し,脳のH1受容体に結合することで脳内でのヒスタミンの作用を抑制し,鎮静,傾眠,疲労感,倦怠感,脱力,運動失調などの副作用をもたらす4)。第2世代抗ヒスタミン薬は親水性のカルボキシル基やアミノ基を用いることで血液脳関門を通過しにくい構造となっており,神経系の副作用は軽減される。Yanaiらは,抗ヒスタミン薬の脳内H1受容体占拠率をもとに「非鎮静性」「軽度鎮静性」「鎮静性」と定義し,第1世代抗ヒスタミン薬を鎮静性,第2世代抗ヒスタミン薬を非鎮静性と軽度鎮静性の2グループに分類できるとした(図1)5)。

川島は,「抗ヒスタミン薬の効果と眠気が相関する」との考えが臨床現場で広く浸透しているとして,鎮静性の第1世代と非鎮静性の第2世代の抗ヒスタミン薬の比較試験を行った。両者ともに有意な痒み抑制効果を示し,その効果は両者間に有意差は認めなかったものの,第1世代抗ヒスタミン薬では有意に眠気の副作用を認めたことを報告し,効果と眠気の強さは相関しないことを報告した6)。Okamuraらは,d-クロルフェニラミン2mgを投与し議題の正答率を検討することで,たとえ眠気が起こっていない場合でもインペアード・パフォーマンスが存在することを報告した7)。また,室田らはアレルギー性皮膚疾患における労働生産性を検討し,非鎮静性の抗ヒスタミン薬使用群が鎮静性の抗ヒスタミン薬使用群と比較し,有効性に差を認めずに労働生産性を有意に改善したことを報告し,労働生産性は痒みおよび眠気の双方と関連することを報告した8)。

このような結果に基づいて,日常臨床において第1世代抗ヒスタミン薬を使用する機会はほとんどなくなってきている。慢性蕁麻疹の単施設での予後調査において,治癒に至るまでの平均期間は発症後14.4カ月,また初診後17.7カ月である9)。治療が長期化することを考慮すると,慢性蕁麻疹における抗ヒスタミン薬の選択は,効果とインペアード・パフォーマンスの両方に重点を置き,検討することが望ましいと考えられる。

残り646文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する