お知らせ

(1)急性大動脈解離の基礎知識と診断 [特集:救命率向上のための大動脈解離の知識]

急性大動脈解離の診断においては,“まず存在を疑うこと”が重要であるが,疑ったら造影CT検査をする必要がある

診断では,治療方針に基づいたStanford分類がよく利用される

偽腔の血流の有無により予後が異なってくるため,偽腔開存型,偽腔閉塞型,ulcer-like projection(ULP)型に分類されるようになった

1. 急性大動脈解離診断の基本方針

急性大動脈解離(acute aortic dissection)は致死的疾患であり,的確に診断し,早急に治療方針を決定することが必要である。画像診断技術の進歩により,解離の形態を詳細に把握することが可能となった。解離の部位と範囲が重要なことはもちろんであるが,偽腔内に血流があるかどうかで血栓化の程度が異なり,予後に影響するため,最近は偽腔の形態に基づいた分類が重要視されるようになってきた。本稿では,急性大動脈解離の病態を整理し,診断において注意すべき点を概説する。

2. 急性大動脈解離の基礎知識

急性大動脈解離は,大動脈壁の内膜の亀裂から中膜レベルで大動脈壁が二層に剥離し,動脈走行に沿ってある一定の長さを有する二腔になった病態と定義される1)。解離した長さのはっきりした定義はないが,臨床的には画像診断でとらえられる1~2cm以上と考えられている。発症頻度は年間10万人に3人前後とされてきたが,英国で行われた最新の疫学研究では10万人に6人発症すると報告され,従来の報告よりも多い可能性がある2)。急性大動脈解離はやや男性に多く,発症ピークは男女ともに70歳代であり,冬場に多く,夏場に少ないとされる。また,6〜12時の日中に発症することが多く,高血圧が主な原因と考えられており,冬場や日中に多い発症様式も血圧の上昇と関係がある,と考えられる。さらにMarfan症候群のように,一部の発症原因として遺伝的要因が考えられている。現在までに,いくつかの遺伝子が関与していることが報告されている。

激しい胸痛や背部痛で発症することが特徴的であるが,意識消失や片麻痺,対麻痺などの脳神経症状を呈することもある。また,稀ではあるが無症状のこともある。このように症状が意外に多彩であるため,診断にあたって重要なことは,“まず疑うこと”である。典型的な激しい胸痛や背部痛があって,血圧の上昇や左右差が認められれば大動脈解離を疑うことは容易であるが,先述したように麻痺,意識障害,ショックが主な症状である場合は,診断が遅れることも少なくない。そのため,画像診断が不可欠であり,中でも造影CT検査が有用である。近年の多列検出器CT(multi detector-row CT:MDCT)の出現により,大動脈解離の立体的構造や入口部(内膜亀裂によるエントリー)の位置などを正確に把握することが可能となり,病態診断に必須の検査になっている。

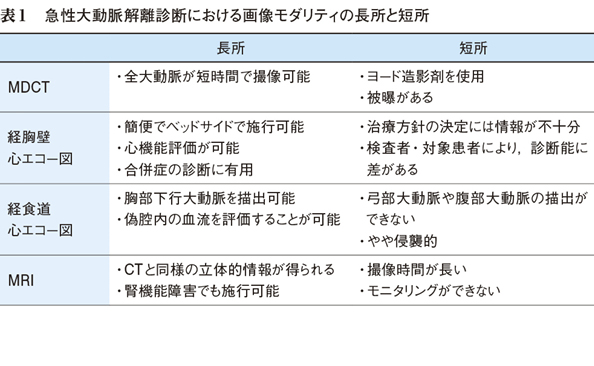

ほかに使用される画像モダリティとしては,経胸壁心エコー図,経食道心エコー図,MRIが挙げられるが,どちらかというと補助的な使用が多い。たとえば,経胸壁心エコー図は合併症の診断に有用であり,経食道心エコー図は偽腔内の血流評価に有用である。MRIは造影剤が使用できない例に施行されることが多い。それぞれのモダリティの特徴を生かして検査を進めていくために各モダリティの特徴をまとめた(表1)。それぞれの長所と短所をよく理解した上で,いくつかの画像診断を組み合わせて病態を把握することが重要である。

急性大動脈解離の検査所見に,白血球数,CRPの上昇が挙げられるが,非特異的である。これに対して,近年,D-dimerの上昇が診断に有用とされ,急性大動脈解離の存在を発症早期のD-dimerが0.5µg/mL以上で診断すると,感度96~100%,特異度54~61%と報告されている3)4)。D-dimerの性質上,特異度は高くないが,臨床には非常に有用なマーカーと思われる。

残り3,698文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する