お知らせ

(2)栄養介入で心不全悪化を予防する[特集:心不全StageC,Dにおける多職種介入─終末期を含めた重症患者の考え方]

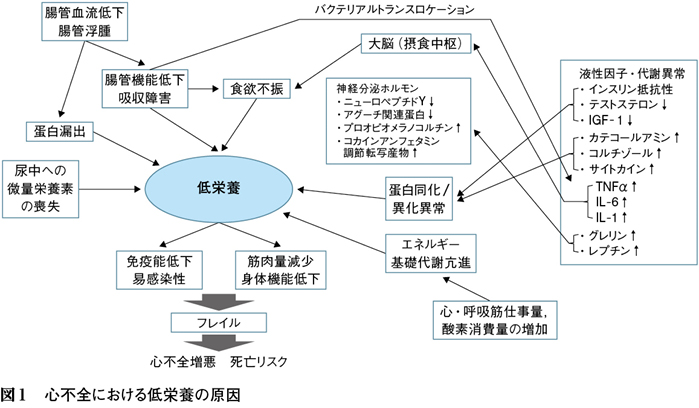

低栄養の合併は心不全の予後規定因子であり,慢性炎症,インスリン抵抗性,蛋白同化/異化の異常など,様々な内分泌・代謝異常が関与する

心不全の栄養評価方法は確立されていないため,包括的な評価が必要である

栄養介入は,病態に応じ多方面から多職種によるアプローチが必要である

1. 心不全における低栄養

1 病態

肥満は心不全発症の危険因子として知られているが,心不全発症後は逆に肥満のほうが予後が良いことが報告されており,肥満の逆転現象,obesity paradoxと呼ばれている1)。このような栄養状態と予後との関係には心臓悪液質(カヘキシー)が関与している。カヘキシーは心不全に限らず,がんなど慢性疾患でみられる慢性炎症を主体とする内分泌・代謝異常の病態で,食欲不振,炎症,インスリン抵抗性,蛋白同化/異化の異常,貧血などが関与し,体重減少,筋力低下,身体活動能力低下をきたす予後不良な症候群である2)。カヘキシーへの対策は確立されていないが,栄養状態を適切に評価し,栄養管理を行うことが心不全悪化を予防するために重要である。

2 原因(図1)

(1)食欲不振

消化管の血流低下,腸管浮腫による消化管機能低下により食欲不振が生じる。また,腸管内のグラム陰性菌が産生したエンドトキシンが,腸間膜の障害で粘膜バリアーを通過し(バクテリアルトランスロケーション),血中に入ることで炎症性サイトカインの産生が惹起され,それが脳に直接作用することで食欲低下に寄与する3)。また,グレリン,レプチンなど食欲に関連するホルモンの分泌異常と抵抗性により,視床下部の摂食行動を調節する神経分泌ホルモンを介して食欲の抑制に関与する2)3)。医原性の原因として,減塩による食欲不振や薬剤性の味覚障害などもある4)。心不全ではうつ,認知症の合併が多く,精神,心理的な要因が食欲不振につながることもある4)。

(2)消化管吸収障害

前述の消化管機能低下による吸収障害,蛋白の漏出は低栄養を助長する4)。

(3)尿中への微量栄養素の喪失

ループ利尿薬の使用で,尿中への微量栄養素の喪失が報告されている3)。

(4)基礎代謝の亢進

心不全では心筋,呼吸筋の仕事量の増加により,酸素消費量が増え基礎エネルギー消費量が亢進する3)。

(5)蛋白同化/異化の異常

カヘキシーを合併した心不全ではカテコールアミン,炎症性サイトカイン,コルチゾールなど蛋白を分解するホルモンは増え,一方でインスリン,テストステロン,insulin-like growth hormoneなどの蛋白合成ホルモンは低下する2)3)。蛋白の分解亢進,合成低下から筋肉の消耗が起こる。

低栄養による筋肉の消耗で筋力,身体能力が低下する。このような筋肉量の減少はサルコペニアと呼ばれ,身体的,精神的脆弱性が亢進した状態がフレイルに寄与し,要支援,要介護状態,予後不良につながる5)。また,栄養状態の悪化から免疫能の低下をきたし,感染のリスクも高まり,予後に影響する6)。

残り4,589文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する