お知らせ

特集:心不全×薬×使いわけ

香坂 俊

1997年慶應義塾大学医学部卒業。99年から約10年,米国にて内科・循環器内科の臨床業務に従事。専門医資格を得て2008年帰国,医学教育や臨床研究に携わる。2016年より現職。

庄司 聡

2011年東京医科歯科大学卒業。11年から武蔵野赤十字病院にて初期研修,循環器内科の後期研修を修了。16年から慶應義塾大学循環器内科の臨床研究系大学院で心不全やPCIの臨床研究に従事。

はじめに

高齢化に伴い,わが国の心不全患者は劇的に増加しており(80万~100万人規模),循環器内科医だけがその診断や治療にあたるという時代は終焉を迎えた。特に慢性期の心不全患者は様々な治療手技の進展とともに増加しており,さらに予後に直結した薬物治療が数多く存在することを考えると,すべての医療従事者がその基本となる考え方を把握しておく必要があるものと思われる。

そこで本稿では,非専門医の先生方を対象に,慢性心不全患者の薬物治療で押さえるべき点を記載する。この領域では,ここ2年ほどの間に目覚ましい進展があり,新たに登場した新規心不全治療薬の使い方についても概説を行う。本稿で,慢性心不全の治療薬の重要性についての意識が高まり,わが国の心不全患者のさらなる予後改善につながれば幸いである。

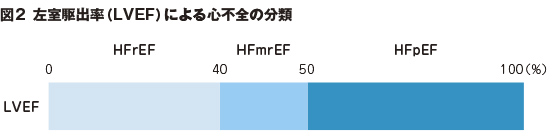

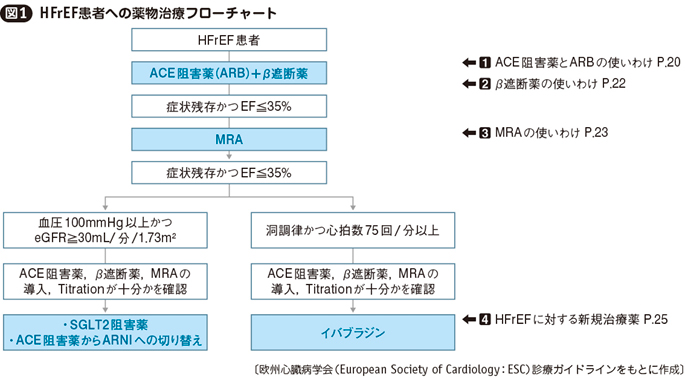

なお,以下に挙げる治療薬は,科学的エビデンスがはっきりしている,左室駆出率(Ejection Fraction:EF)が低下した慢性期の心不全(いわゆるHeart Failure with reduced Ejection Fraction:HFrEF,EF40%以下)を対象とすることに留意されたい(図1)。

1 ACE阻害薬とARBの使いわけ

ACE阻害薬とARBはどちらを使用してもよいが,忍容性があるようなら,エビデンスがはっきりしているACE阻害薬が好ましい。導入後は双方とも許容される最大用量をめざすが,腎機能障害や電解質異常に注意する。

2 β遮断薬の使いわけ

β遮断薬の使用に関しても,カルベジロールとビソプロロールのどちらでもよい。こちらも最大用量をめざすが,心不全増悪や徐脈に注意する。

3 MRAの使いわけ

MRAのスピロノラクトンとエプレレノンに関してもどちらでもよい。最大用量を投与すべきかどうかの結論は出ていないが,高カリウム血症に注意しながら処方する。

4 HFrEFに対する新規治療薬

新規薬剤(SGLT2阻害薬,ARNI,イバブラジン)は,それぞれの適応を考えながら使用する。SGLT2阻害薬とARNIは血圧と腎機能障害に注意する。イバブラジンはベースラインの心拍数と心房細動を確認する。新規薬剤導入前に,既存の至適薬物療法(ACE阻害薬,β遮断薬,MRA)の導入,増量を行うことは忘れないようにする。全般的にどの薬にするかよりも,きちんと導入できているか,そして適切な量まで漸増できているかにこだわる必要がある。