お知らせ

特集:心拍数と心不全管理─イバブラジンをどうパズルに組み込むか

1989年新潟大学医学部卒業。1996年独・マックスプランク研究所リサーチフェロー。2016年北里大学北里研究所病院循環器内科部長・教授を経て,2021年より現職。著書に『心不全をアートする―脚本はどう作るのか』など。

1 Ifチャネル阻害薬イバブラジンの薬理効果と前駆的研究

・洞房結節の自動能に関わるIf電流は,過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルにより形成される。

・このHCNを選択的に遮断する薬剤がイバブラジンであり,その減心拍は洞調律でのみ得られる。

2 SHIFT試験とJ-SHIFT試験

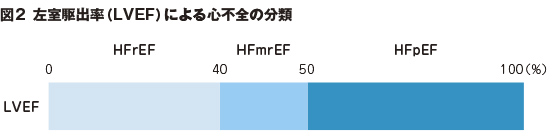

・2つの試験は,β遮断薬を含む標準治療が行われ,左室駆出率(EF)35%以下,心拍数が70/分もしくは75/分以上の洞調律である慢性心不全患者を対象に行われた。その結果,イバブラジン群では10/分弱の減心拍と,プラセボ群に比し有意な心血管死および心不全による入院の減少をみた。

3 イバブラジンの適応と新たな臨床シナリオ

(1)副作用の少なさと左室逆リモデリングの特性を生かした重症心不全治療

・イバブラジンは陰性変力作用や血圧低下といった悪影響が乏しく,一方で,左室逆リモデリング(LVRR)が期待できる。

・重症心不全へのβ遮断薬は常に心不全悪化のリスクを孕む。

・イバブラジンを先行させることでLVRRを期待し,その上でβ遮断薬への橋渡しとともに,静注強心薬から離脱させる。

(2)左室駆出率が漸減する慢性心不全例への導入

・β遮断薬などでいったんEFが改善した症例でも,10年に及ぶ経時的な観察下では,EFが漸減する症例が少なくない。

・このような症例では,EF 35%以下という状況を待たないでイバブラジンを追加介入すべきかもしれない。

4 β遮断薬とイバブラジンの差からみた,減心拍を取り巻く現状と課題

・イバブラジンの主な臨床効果は,心ポンプ異常に伴うイベント回避である。不整脈イベントの抑制は,今後の検討を要する。

伝えたいこと…

心拍数のみを低下させ血圧や心臓の収縮機能には影響を及ぼさないイバブラジンは,β遮断薬などを含む標準的な心不全治療薬を使用しても心拍数が下がらない患者や,従来の心不全治療薬が使用しづらい患者に対して,有効とされている。一方で,不整脈イベントの抑制効果は期待できない可能性があり,今後,β遮断薬との共存や棲み分けが重要視されるものと思われる。