お知らせ

■NEWS 地域間の健康格差拡大、「認知症」が死因1位に─慶大・IHMEの共同研究で明らかに

過去30年間で日本における平均寿命と健康寿命の差や地域間の健康格差が拡大したことが、慶大医学部と米ワシントン大保健指標評価研究所(IHME)が3月21日に発表した共同研究結果で明らかになった。

共同研究は、IHMEが主導する世界の疾病負荷研究(GBD)のデータを用いて、日本における1990年~2021年の健康状態の変遷を包括的に分析したもの。慶大側の統括代表は野村周平特任教授が務めた。

研究結果によると、1990年と2021年の比較で日本の平均寿命は79.4歳から85.2歳へ、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間)は69.5歳から73.8歳へと延伸。平均寿命と健康寿命の差(健康問題を抱えて生活する期間)は9.9年から11.3年に拡大していた。

■男性で平均寿命の地域格差が顕著に

都道府県間の平均寿命の格差は2.3年から2.9年に、健康寿命の格差は1.8年から2.3年に拡がり、地域間の健康格差も拡大している状況が浮き彫りになった。男女別に見ると、平均寿命の女性の格差は2.9年から2.6年に縮小したものの、男性は3.2年から3.9年へと格差が顕著になっている。

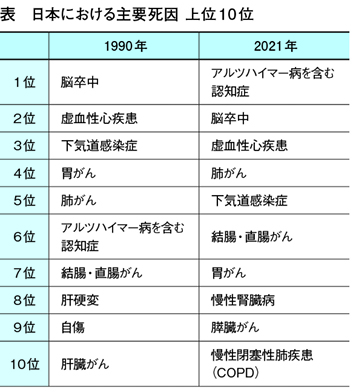

共同研究では日本における主要死因も分析。1990年と2021年の比較で死亡数が特に大きく増加したのは「アルツハイマー病を含む認知症」で、2021年は死因の第1位(10万人あたり死亡数135.3人)となっている(表)。一方、「脳卒中」「虚血性心疾患」「がん」「下気道感染症」の死亡率は低下し、これらが平均寿命延伸に寄与したことが分かった。

共同研究グループは、研究結果を踏まえ「日本の健康指標は長期的に向上している一方で、その改善ペースは鈍化しており、地域間の健康格差が依然として解消されていない」と指摘。認知症のほか糖尿病も増加し、肥満やメンタルヘルスの悪化も顕在化しているとして、健康寿命を延ばすためにはこれらの対策の強化が求められるとしている。