お知らせ

四肢電極のつけ方/Placement of limb electrodes[Dr.ヒロの学び直し!心電図塾(第72回)]

新年度を迎えられた皆さん,こんにちは。2022年4月より開始した『Dr.ヒロの学び直し! 心電図塾』も4年目のシーズンを迎えました。この春,新たな気持ちで心電図の学習をスタートして頂くという意味で,基本に根ざした内容を扱うことにしました。

2回にわたって心電図電極の“正しい”つけ方を解説します。今回は四肢電極(limb electrodes)についてです。電極のつけ方を伝えるだけであれば,“一瞬”で終わってしまいます(笑)。ですから,周辺知識も交えてお話をしていきたいと思います。ではスタート!

▶肢誘導のおさらい

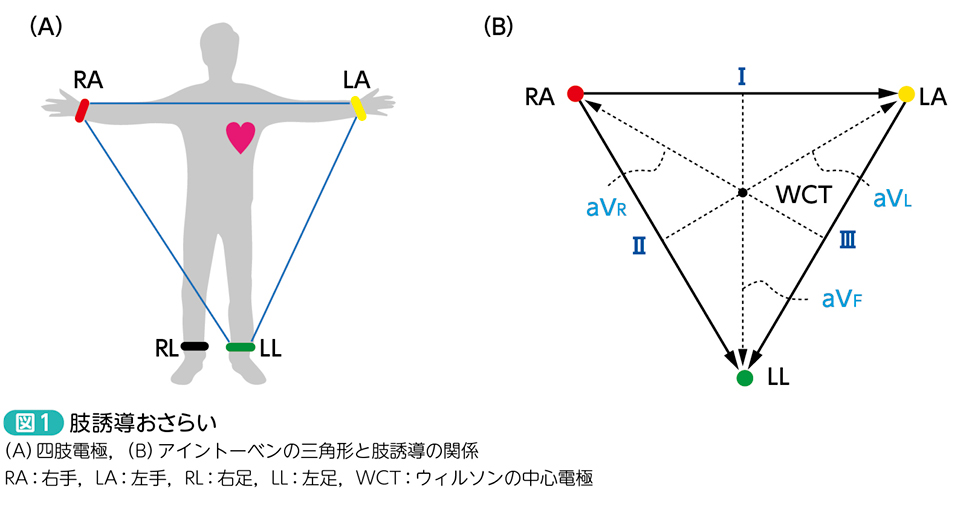

肢誘導(limb leads)とは,標準12誘導心電図のうち6つが該当し,四肢につけた電極から導出される誘導波形になります。その際に用いられる四肢電極は,右手(RA),左手(LA),右足(RL),左足(LL)に装着します(図1A)。まず,標準肢誘導(standard limb leads)は,“心電図の父”アイントーベン(W. Einthoven)によるもので,以下のような2点間の電位差です。

Ⅰ:左手(LA)-右手(RA)

Ⅱ:左足(LL)-右手(RA)

Ⅲ:左足(LL)-左手(LA)

各誘導は,「陽極-陰極」と考えて下さい(陽極:プラス,陰極:マイナス)。原理的には,順番を逆にしてもOKですが,長い歴史の中で“お決まり”になっているので,仕方ありません。なお,定義式から明らかですが,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲの間には,有名な「Ⅰ+Ⅲ=Ⅱ」という関係が成り立ちます。これは,アイントーベンの法則と呼ばれています。つまり,“ⅠとⅡ”ないし“ⅡとⅢ”,あるいは“ⅠとⅢ”のいずれでもよいのですが,標準肢誘導のうち2つが測定できれば,残り1つの波形は計算で導出できるというわけです*1。