お知らせ

(3)抗がん剤における長期的な心毒性への対応─がんサバイバーを中心に [特集:がん化学療法中の心血管系副作用にどう対処するか]

がん患者の生存率の向上とともに,心疾患をはじめ他臓器への晩期合併症が問題となる

小児がんサバイバーは,健常人に比べて心疾患発症のリスクが高い

アントラサイクリン系抗がん剤による心筋症の予後は非常に悪い

放射線治療後数年を経て,冠動脈疾患をはじめとした様々な心疾患が発症する

高血圧症,糖尿病,脂質異常症,喫煙,肥満といった古典的リスクファクターの厳重な管理が,がんサバイバーにおける心疾患の発症抑制に重要である

1. がん治療の進歩と晩期合併症

がんの診断技術や治療技術の進歩により,がん患者の生存率は年々向上している。しかしその一方で,がん治療後数年を経てからの,心臓をはじめとした他臓器への晩期合併症の問題が懸念されている。抗がん剤治療や放射線治療による直接的な心血管障害(心毒性)に加え,がん患者,特にがん治療経験者は何らかの脆弱性(fragility)を有し,潜在的に心予備能が低下していることも晩期合併症の原因となることを念頭に置くべきである。

これまで循環器内科医ががん診療に関わることは少なく,多くの循環器合併症は見過ごされてきた。しかし,がんサバイバーの長期フォローアップで,心血管系のリスクファクターをコントロールし,心疾患など晩期合併症を減らし,最終的にはQOL改善や生存率向上が期待できる。身体的な問題のみならず,医療費や生活費などの経済的問題,就学・就労といった社会的問題も重要な検討課題であり,長期フォローアップは腫瘍専門医が単独で行うには限界がある。循環器内科医をはじめとした専門各科の医師,さらには看護師やソーシャルワーカーなど,その他の職種も含めた多面的なアプローチが必要である。

2. がんサバイバーについて

1981年以降,がんはわが国において死因の第1位であり,約30%の人ががんで亡くなっている。日本人が生涯でがんに罹患する累積罹患リスクは,男性約62%,女性約46%に上り,もはや国民病とも言える。さらにがん治療の進歩に伴い,がんは不治の病ではなく,高血圧症や糖尿病のように慢性疾患といっても過言ではない時代になりつつある。がんと診断を受けた時点から生涯を全うするまで生き抜く人を「がんサバイバー」と定義すると,がんサバイバーが治療を受けた後も充実した社会生活を送ることが,本人や家族のみならず社会全体にとっても重要な課題である1)。

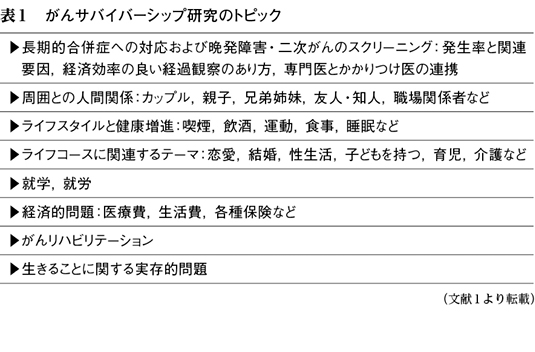

がんの診断や治療を受けた「その後」を生きていくプロセス全体を「がんサバイバーシップ」と言い,1980年代に米国で提唱されて以来,世界的に広まった。従来のがん研究が,がん診断直後や治療中,または死が間近な時期に焦点を当てたのに対し,がんサバイバーシップ研究は,初期治療終了後も患者が活発な社会生活を送ることを前提に,患者本人や家族が本来の生活の場所で直面する様々な課題を取り上げる点が特徴的である(表1)1)。

残り4,778文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する