お知らせ

(1)多職種チームの介入により入退院を回避する[特集:心不全Stage C,Dにおける多職種介入─終末期を含めた重症患者の考え方]

多職種チームで,心不全患者の生活の中に潜む心不全増悪要因を把握し,それに合わせた適切かつ患者の価値観や思いに沿った心不全セルフケア支援を進める

多職種チームで,運動耐容能の低下や栄養状態の悪化を防ぎ,心不全の急性増悪の予防とQOLの保持を目的とした心不全管理を行う

多職種チームで,エンド・オブ・ライフ(EOL)を見据えたアドバンス・ケア・プランニング(ACP)に取り組む

1. 心不全多職種チーム医療がなぜ必要か

治療の進歩と高齢化により,心不全患者の数は急増している。特に心不全患者は高齢で併存疾患を抱える場合が多く,生活背景も含め多様性を有している。

心不全患者の生命予後・QOLを改善させる治療,また心不全増悪による再入院を回避する治療は大規模臨床研究で明らかになっているが,心不全が進行性で予後不良の疾患であることに変わりはない。病態や生活背景の多様性に加え,患者の価値観等も絡み合い,実臨床では治療の最適化を図ることや治療の方針を決めることさえ難しい場合も少なくない。

心不全医療では,疾患だけでなく,患者の価値観や生活背景までをも視野に入れた包括的な支援が必要となる。医療情勢が変化し,病院の機能分化が促進されている現在において,急性期病院での介入には時間的な制約もある。短期間で患者に適した医療を提供し,必要な生活調整を行うためには,各職種が専門性に応じ個別に関わる多職種医療ではなく,各職種が共通の目標に向かって系統的に介入し連携をとる多職種チーム医療が求められる。

1990年代半ばより,多職種チーム医療による介入が心不全患者の予後,QOLを改善し,再入院率を低下させると欧米で報告されており,欧米やわが国のガイドラインでは多職種チームによる介入が強く推奨されている1)~6)。

本稿では,心不全再入院を回避し,心不全患者のQOLを維持・改善するために,多職種でどのように連携をとっていくか,また心不全患者のエンド・オブ・ライフ(end of life:EOL)に向けてどのようなケアを継続させることができるかを述べる。

2. 心不全セルフケア支援

1 心不全セルフケア

心不全の増悪要因として,「塩分・水分の過剰摂取」「過活動」「不適切な内服管理」が過去の研究で明らかとなっている7)。心不全患者の療養生活そのものが心不全増悪に関与していることから,心不全においてはセルフケアが重要とされている。

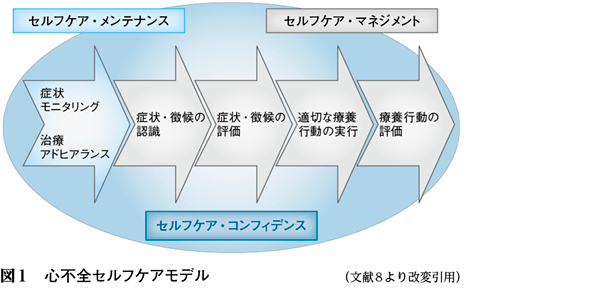

2009年に米国心臓協会から心不全患者のセルフケアに関する科学的声明が出され,心不全セルフケアモデルが提示されている(図1)。心不全患者のセルフケアは「セルフケア・メンテナンス」と「セルフケア・マネジメント」で成り立ち,それらは「セルフケア・コンフィデンス」の影響を受ける。セルフケア・メンテナンスは心不全を安定化させるための行動であり,心不全の症状・徴候を確認する「症状モニタリング」と,適切な内服・生活管理や定期的な外来受診など,心不全増悪を予防する行動の「治療アドヒアランス」で成り立つ。セルフケア・マネジメントは心不全が増悪した際の意思決定の過程を反映しており,①症状・徴候の認識,②症状・徴候の評価,③適切な療養行動の実行,④療養行動の評価,から成り立つ。セルフケア・コンフィデンスとは,“セルフケアを行う自信”と同様である8)。

残り7,112文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する