お知らせ

カブレラ形式(配列)/Cabrera Format[Dr.ヒロの学び直し!心電図塾(第47回)]

▶なぜカブレラ“配列”?

皆さん,こんにちは。今回はレクチャー回になります。今回のテーマとしては,“カブレラ形式(配列)”を選びました。

そもそも皆さんは,この言葉をご存知ですか?循環器医ならまだしも,それ以外の方にはあまり馴染みがない用語かもしれません。

ちなみに,国内の日本循環器学会用語集(https://www.j-circ.or.jp/yougoshu/),不整脈学・心電学関連用語集(Web版:https://new.jhrs.or.jp/contents_jse/words/)いずれにも記載がありませんでした*1。

国内では「カブレラ配列」や人名を含めそのまま英訳したであろう「Cabrera “sequence”」という記述を目にすることも稀ではありません。ただ,この表現は正しいのでしょうか?

海外の文献やコンテンツを見てみると,むしろ「Cabrera('s) format/display/system presentation」等と表記されることが多く,ボク個人的にはカブレラ“形式”(ないし“様式”)という表現が適切なのではと思っています。以下では前者で記載することにしてみますが,慣れない方は“配列”と読み替えて下さい。皆さんのご意見はいかがでしょうか。

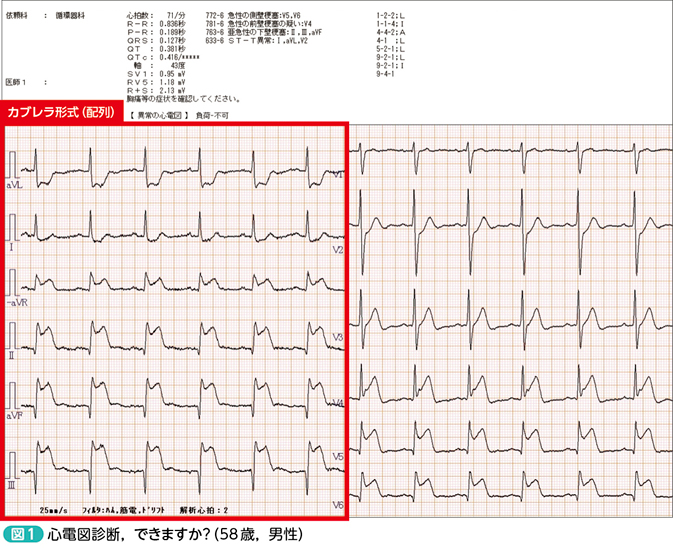

カブレラ形式とは,肢誘導の標準的な並べ方をアレンジしたもので,具体的には上から「aVl→Ⅰ→−aVr→Ⅱ→aVf→Ⅲ」の順になります(図1でも実際にこの順になっています)。初めて見た人にとっては,不可思議に映るこの並び,どうしてこの順なのか,「−aVr」とは何なのかは後々解説します。

カブレラ形式の利点は大きく2つあり,①心筋梗塞部位の(解剖学的)把握,そして,②QRS電気軸の決定です。今回は主に①について解説したいと思います*2。

*1 国内の主要学会は,早急に表記に関する統一見解を出すべきと個人的には感じています。

*2 ②の解説は拙著1)で“トントン法(NEO)”として紹介していますので,よろしければご参照下さい。