お知らせ

(1)誤嚥性肺炎のリスク要因と予防 [特集:誤嚥性肺炎への抗菌薬適正投与の方法]

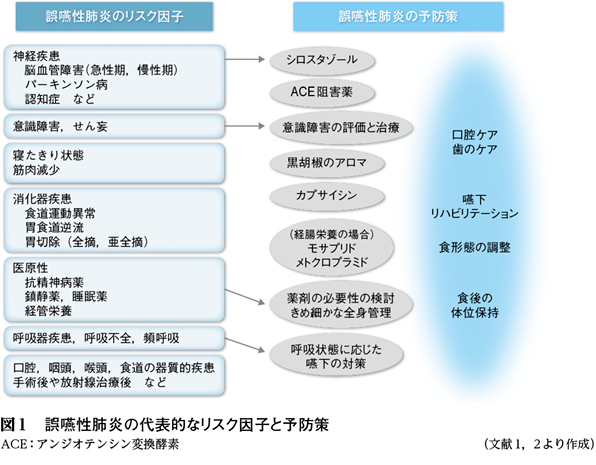

誤嚥性肺炎の代表的なリスク要因には,脳血管障害や認知症,その他の神経変性疾患,消化液の逆流がある

意識や呼吸の状態は嚥下にも影響するため,日々の患者の状態を観察することが必要である

抗精神病薬が過量にならないようにするなど,医原性による誤嚥性肺炎のリスクを上げないように注意する

誤嚥性肺炎の予防の基本として,リスク因子への注意とともに,口腔ケア,嚥下リハビリテーション,食形態の調整,食後の体位保持がある

脳卒中の既往のある患者では,アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬の使用群で誤嚥性肺炎の発症が少なかった

1. 誤嚥性肺炎のリスク要因

リスク要因を知ることは,誤嚥性肺炎の予防の第一歩である。図1に,日本呼吸器学会の「医療・介護関連肺炎(NHCAP*)診療ガイドライン」など1)2)を参考に,誤嚥性肺炎のリスク要因を挙げ,それに対する予防策を記載した。

*NHCAP:nursing and healthcare-associated pneumonia

1 リスク因子としての脳血管障害,神経変性疾患,認知症,意識障害

①脳血管障害,神経変性疾患

脳血管障害は,急性期においても慢性期においても,誤嚥性肺炎の最大のリスク要因である。脳卒中後,約2割の患者が肺炎を発症したとする前向き研究もある3)。パーキンソン病のような神経変性疾患も代表的なリスク因子である。

②認知症

認知症については,その原因疾患によって誤嚥性肺炎のリスクの程度は異なる。アルツハイマー型認知症では,食べ物であることの認知や口腔期(食塊を口腔内から咽頭腔内に送り込む随意運動)の異常が先行し,咽頭期(食塊を咽頭腔内から食道に送り込む不随意運動)の機能低下は,認知症終末期までみられないことが多い。一方で,レビー小体型認知症や脳血管性認知症では,より早期から嚥下の咽頭期の障害がみられ,誤嚥性肺炎のリスクも高い。

③意識障害

せん妄も含めて意識障害のある患者では,誤嚥性肺炎のリスクが高い。急性疾患治療中の経口摂取再開の可否を検討する際は,まず患者の意識状態やせん妄の有無を評価する。

残り4,914文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する