お知らせ

(1)術前の循環器チェックを依頼されたとき─循環器内科医の腕の見せ所 [特集:チームワークによる 虚血性心疾患マネジメント]

循環器疾患を合併した患者の手術の成否は,術前の準備にかかっている

術前に循環器疾患スクリーニングを行い,周術期の全経過にわたる心血管系リスクを評価する

患者,医師,コメディカルスタッフなど関係する全員がチームとして情報共有する

1. 当院における循環器疾患チェックシステム

近年,人口構成の高齢化により,医療の多くの分野でも高齢患者が増加している。特に外科系領域においては,手術手技の進歩により,高齢患者であっても手術が可能になった。その一方で,動脈硬化性疾患の発生頻度は年齢とともに増加するので,外科手術を受ける患者の心血管系併存症が増加していることにはまったく議論の余地がない。

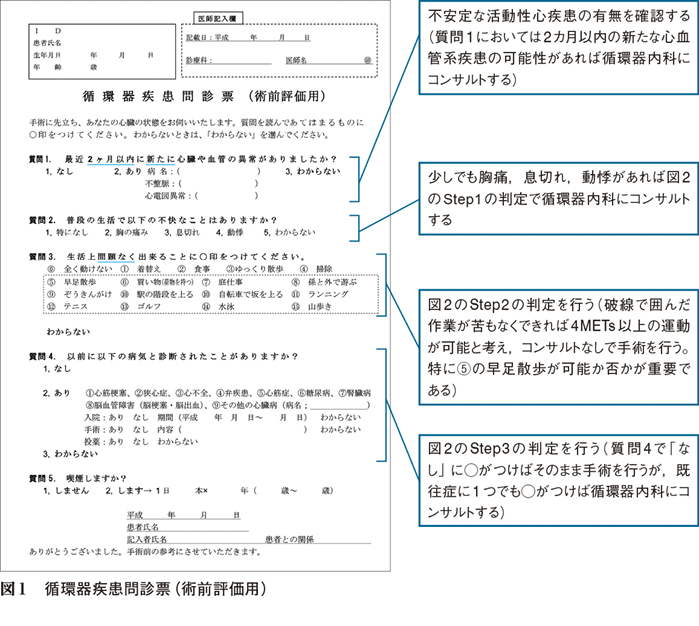

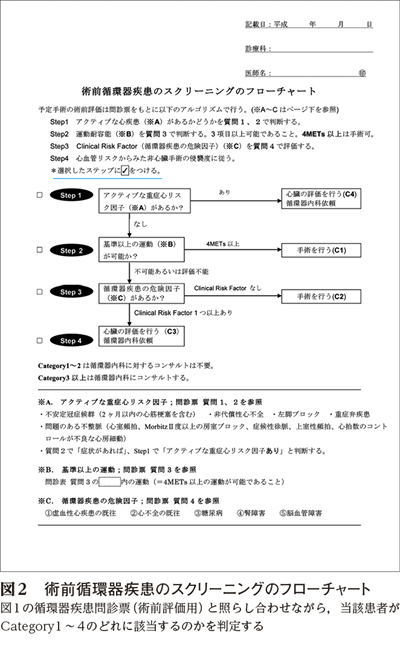

そこで,当科では,非心臓手術患者における循環器疾患合併症が増加することを予測し,これに対応するために欧米のガイドライン1) を参考にして,従来使用していたシステムとは異なる新しい「杏林大学方式周術期循環器疾患スクリーニングシステム」(Kyorin Cardiovascular Perioperative Screening System:KCPS)を考案した(図1・2)。

このシステムは,麻酔科の協力のもとに完成させたものであり,当該患者が循環器疾患を合併するか否か,合併する患者が手術に耐えうるか否かを,あらかじめ問診によってスクリーニングしようとするものである。手術を予定した際に,手術を施行する外科系診療科担当医がスクリーニングを実行し,かつ,手術に至るまでの循環器疾患チェックシステムの全体が俯瞰できるフローチャートとなっている。このチャートは,どのような患者に循環器の専門診療が必要であるかを示し,必要な患者には,適切に診療依頼が実行されるよう指示している。

現在公開されている周術期管理ガイドライン1) 2) 〜 4) では,循環器内科医がどのように患者をケアすべきかを提示しているが,そのような患者を最初に診療する外科医がどうすべきかは提示されていない。周術期管理ガイドラインを普及させるためには,外科医と麻酔科医の了解と協力が必須である。手術に関係する院内の全診療部門が理解するシステムであることが成功のキーとなる。「術前循環器疾患スクリーニング」とせず,「周術期循環器疾患スクリーニング」としたのは,循環器内科として,このシステムにより術前から術後までの全過程をケアしようという意欲を込めている。

本稿では,このシステムの基本的概念をステップごとに詳説していく。術前循環器疾患スクリーニングシステムを利用する際,その基本にある概念を理解していると,単に義務としてのチェックに終わらず,手術の安全性を担保するためのスクリーニングと考えることができる。また,このシステムを運用するための詳細は,成書にまとめているので参照して頂きたい5)6)。

残り5,462文字あります

会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する