お知らせ

脳神経外科学[特集:臨床医学の展望2014]

治療指針の整備,治療効果の検証,新たな治療法の確立が進む

脳神経外科は,脳血管障害,脳腫瘍,神経外傷,脊髄・脊椎疾患,機能脳神経外科,先天奇形,小児脳神経外科など,きわめて広い範囲の疾患を対象としている。さらに,我が国の脳神経外科医は手術療法に特化しておらず,術前診断から手術,非手術的治療,周術期管理,リハビリテーション,長期予後管理など,一貫して神経疾患の医療を担当している。加えて,近年では血管内治療,脊髄・脊椎外科,機能脳神経外科をはじめ,各分野において臨床的,学術的に大きな発展が認められている。

本稿では,以下の5つの分野について話題を取り上げ,現況と展望を考察した。

神経外傷の分野では,「スポーツ頭部外傷における脳神経外科医の対応(中間提言)」が発表された。スポーツ頭部外傷により死亡したり,重篤な後遺症を残したりする事故が近年増加しているため,医師への指針が示された。さらに,「的確な診療のためには国民の理解が不可欠」として,本指針をもとに社会への提言がまとめられた(TOPIC 1)。

脳腫瘍領域,特に神経膠腫の予後は,手術技術の進歩やテモゾロミド(temozolomide;TMZ)の登場により確実に改善しているが,最も悪性度の高い膠芽腫(glioblastoma;GBM)の5年生存率は,集学的治療を行っても10%以下である。しかし2013年,GBMに対する新規治療薬として分子標的治療薬ベバシズマブ(bevacizumab;Bev)が保険認可された(TOPIC 2)。

脳卒中の領域では,症候性頭蓋内動脈狭窄における再発脳卒中に対するSAMMPRIS試験の結果が報告された。それによると症候性頭蓋内動脈狭窄がある患者では,経皮的経血管形成ステント留置術(percutaneous transluminal angioplasty and stenting;PTAS)よりも,積極的な薬物療法による管理が脳卒中の2次予防には推奨されると結論づけられた。そのため,ステント留置術はかなり限定された症例に限られるものとなった(TOPIC 3)。

脊椎脊髄外科の領域では,より低侵襲な手術を目指すことに対して新たな進展が著しい。特に脊柱固定術は,除圧単独手術と比較して侵襲が大きくなる傾向にあるため,低侵襲の固定術を目的として種々の術式とinstrumentが考案され,普及してきた(TOPIC 4)。

機能脳神経外科の領域では,パーキンソン病(Parkinson’s disease;PD)に対する脳深部刺激療法(deep brain stimulation;DBS)の早期導入に対する検討が行われた。現在PDにおけるDBSは,薬物治療でコントロールが困難となった運動合併症に対して行われている。しかし,より早期の段階でDBSを行うとQOLの改善に優れた結果が得られた。今後の治療方針に影響を与えると考えられる(TOPIC 5)。

最も注目されるTOPICとその臨床的意義

TOPIC 1/「スポーツ頭部外傷における脳神経外科医の対応」の発表

スポーツ頭部外傷に対してどのように診断し対応すべきか? 練習や競技への復帰はどうするのか? 現状の把握と事例の解析,文献検索をもとに日本脳神経外傷学会が,スポーツ頭部外傷に対する指針を示した。

この1年間の主なTOPICS

1 「スポーツ頭部外傷における脳神経外科医の対応」の発表

2 悪性神経膠腫に対する新規治療薬ベバシズマブの 保険認可

3 症候性頭蓋内動脈狭窄の再発予防(SAMMPRIS試験の結果)

4 低侵襲手術を目指す脊椎脊髄外科

5 パーキンソン病に対する脳深部刺激療法の早期導入

TOPIC 1▶「スポーツ頭部外傷における脳神経外科医の対応」の発表

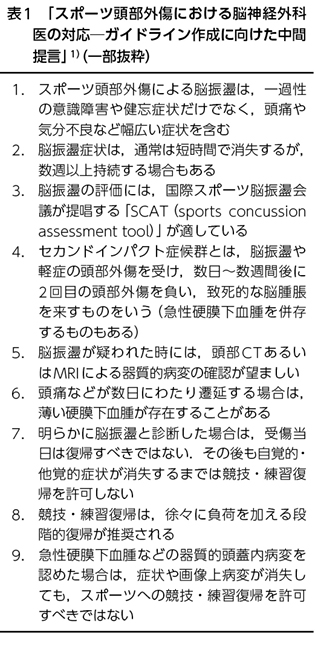

スポーツ頭部外傷により,死亡したり重篤な後遺症を残したりする症例が社会的問題になりつつある。そのため,日本脳神経外傷学会は「スポーツ頭部外傷における脳神経外科医の対応─ガイドライン作成に向けた中間提言」を作成した1)。エビデンスレベルの高い報告が少ないことなどから,現時点で画一的なガイドライン提示には至らないものの,現状の把握と事例の解析,文献検索をもとに指針を示した(表1)。

スポーツ頭部外傷の代表的な疾患は脳振盪である。脳振盪は,軽症頭部外傷の代表的な疾患であり,一時的に意識がなくなるというイメージが強いが,スポーツによる脳振盪では意識消失がない場合が多い。意識消失がない場合でも記憶力障害,失見当識,反応時間の遅延,興奮・感情鈍麻などの精神認知機能障害,平衡感覚障害や頭痛,耳鳴り,めまいなどの体性感覚異常や睡眠異常などが認められる。これらの症状は,継続することがある。

継続する多くの症例は受傷10日前後で軽快するが,長期にわたり遷延する症例も存在する。特に小児や若年者に多く,脳振盪の症状が持続する場合,その多彩な症状から脳振盪後症候群という概念に包括される。脳振盪後症候群の症状が消失しない間に練習・競技復帰した場合,再度,外傷を受ける率が増加し,重症の急性硬膜下血腫やセカンドインパクト症候群など,死亡事故につながる重症頭部外傷が発生しやすい。

頭部外傷後脳症や重症な脳損傷を予防するためには,脳振盪そのものを予防するとともに,脳振盪後の競技・練習への復帰時期を適切に判断しなくてはならない。

日本脳神経外科学会は,「的確な診療のためには国民の理解が不可欠」として,本指針をもとに,社会に対する,「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」をまとめた2)。

(前田 剛)

◉文 献

1) 永廣信治, 他:神経外傷. 2013;36(2):119-28.

2) [http://jns.umin.ac.jp/cgi-bin/new/files/2013_12_20j.pdf]

TOPIC 2▶悪性神経膠腫に対する新規治療薬ベバシズマブの保険認可

神経膠腫は,原発性脳腫瘍の約1/4を占める悪性脳腫瘍の1つである。手術技術の進歩やアルキル化剤の1つであるテモゾロミド(TMZ)の登場により,悪性神経膠腫の予後は確実に改善している。しかし,最も悪性度の高い膠芽腫(GBM)は手術に放射線および化学療法を加えた集学的治療を行ったとしても,5年生存率は10%に満たないのが現状である。そのような中,2013年6月に日本で悪性神経膠腫に対する新規治療薬として分子標的治療薬ベバシズマブ(Bev)が保険認可された。本稿では,神経膠腫に対するBevによる治療と今後の課題について解説する。

抗VEGFモノクローナル抗体であるBevは,腫瘍における血管新生を抑制することで,抗腫瘍効果を図るものである。米国では再発GBM症例に対するBevの臨床試験の結果に基づき,2009年にBevが再発GBMに対する治療薬として認可された。TMZと放射線治療後に再発GBM症例を対象としたBRAIN試験では,Bev単独投与時の6カ月時点での無増悪生存率は42.6%,奏効率は28.2%であった1)。また日本人の再発GBM症例を対象としたJO22506試験でも6カ月時点での無増悪生存率は33.9%,奏効率は27.6%といずれも従来の臨床試験を上回るものであった2)。さらに最近,初発GBMに対してTMZと放射線療法の併用にBevを上乗せすることで無増悪生存期間(progression-free survival;PFS)が有意に4カ月延長すると,国際共同第Ⅲ相ランダム化試験(AVAglio試験)で報告された3)。

以上から我が国では再発症例だけでなく,世界で唯一初発悪性神経膠腫に対する治療薬としてBevが認可された。今後の治療成績の改善が大いに期待される。

一方,問題点もある。PFSは延長するが,生存期間は他の治療法と比べて顕著な延長は示されていない。そもそもBevの作用機序は,腫瘍の異常血管新生を抑制する“兵糧攻め”が主体であり,腫瘍に対する細胞傷害効果は少ないとされている。良好な画像反応率はこの作用機序に起因するものであり,造影増強部分の縮小は,腫瘍本体の縮小ではなく“見せかけ病変の縮小(pseudoresponse)”を示している可能性がある。

今後はMRI上のT2高信号域などもその評価項目に組み込んだresponse assessment in neuro-oncology(RANO)のような新しい治療評価法の検討が必要である4)。また,Bev投与症例の半数では効果がないことから,至適濃度や投与間隔の検討や他の抗腫瘍薬との併用療法など,新たな治療法の開発が必要である。

Bevに代表される神経膠腫に対する分子標的治療薬の開発や研究はまだ始まったばかりである。将来,網羅的遺伝子解析による神経膠腫のmolecular classificationに基づく,分子標的治療薬を用いた個別化治療の確立を期待したい。

(吉野篤緒,福島崇夫)

◉文 献

1)Friedman HS, et al: J Clin Oncol. 2009;27 (28):4733-40.

2)Nagane M, et al: Jpn J Clin Oncol. 2012; 42(10):887-95.

3)Henriksson R, et al: J Clin Oncol. 2013; 31(Suppl;abstr2005).

4)Wen PY, et al: J Clin Oncol. 2010;28 (11):1963-72.

TOPIC 3▶症候性頭蓋内動脈狭窄の再発予防(SAMMPRIS試験の結果)

50~99%の頭蓋内主幹動脈狭窄症に対してワルファリンとアスピリンの効果を比較したWASID studyの結果では,ワルファリンにアスピリンを上回る効果は証明されず,また内科的治療における70%以上の高度狭窄症例では発症後2年間に25%の症例で狭窄血管の支配領域に脳梗塞が再発したと報告された1)。

このような非常に高い脳梗塞再発率を改善するため,経皮的血管形成術やステント留置術が施行され,SAMMPRIS(Stenting&Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent stroke in Intracranial Stenosis)試験が行われた2)。この試験では,頭蓋内主幹動脈の70%以上の狭窄を伴う一過性脳虚血発作または脳卒中の既往を有する患者を対象に,積極的な薬物療法のみを行う群と積極的な薬物療法に加え血管形成術,Wingspanステントを用いた経皮的経血管形成ステント留置術(PTAS群)のいずれかに無作為に振り分け,どちらが優れているかが調査された。SAMMPRIS試験では両群とも,アスピリン(325mg/日),クロピドグレル(75mg/日)を90日間,収縮期血圧140mmHg未満を目標とする降圧薬,LDL-C 1.81mmol/L未満を目標とする脂質低下薬を含む積極的な薬物療法に加え喫煙,体重なども管理された。451例登録時の成績で,登録後30日の死亡または脳卒中がPTAS群で14.7%(非致死的脳梗塞12.5%, 致死的脳梗塞2.2%),薬物療法のみの群で5.8%であったため,新たな症例の登録は中止された。しかし,外科的治療は早期に合併症リスクを増大させるため長期的効果は不明であり,さらに研究が継続された。フォローアップ終了時(中央値で32.4カ月)までにPTAS群では224例中52例(23%)が死亡または脳卒中を発症したのに対し,薬物療法による管理群では227例中34例(15%)にとどまった。この結果から,症候性頭蓋内動脈狭窄がある高リスク患者では,Wingspanステントを用いたPTASよりも,積極的な薬物療法による管理が脳卒中の2次予防には推奨されると結論づけられた3)。

SAMMPRIS試験の早期結果に基づいて,米国食品医薬品局(FDA)は2012年8月,Wingspan使用基準を「ステント留置術は70%以上の狭窄を伴い,積極的な薬物療法による管理にもかかわらず,脳卒中を2回起こしている患者」に変更した。このようにステント留置術はかなり限定された適応となったが,今後はSAMMPRIS試験にあまり含まれていなかった頭蓋内椎骨動脈狭窄症例などの治療において期待される。

(須磨 健)

◉文 献

1) Chimowitz MI, et al:N Engl J Med. 2005; 352(13):1305-16.

2) Chimowitz MI, et al:N Engl J Med. 2011; 365(11):993-1003.

3) Derdeyn CP, et al:Lancet. 2013;383 (9914):333-41.

TOPIC 4▶低侵襲手術を目指す脊椎脊髄外科

脊椎脊髄外科の領域では,より低侵襲な手術を目指すことが近年の大きな流れである。種々のinstrumentを使用した脊柱固定術は,その適応や長期成績についての議論はあるものの,欠かせない重要な手術手技である。固定術は除圧単独手術と比較して侵襲が大きくなる傾向にあるため,低侵襲の固定術を目的として種々の術式が考案され,徐々に普及してきている。小切開創から経皮的に椎弓根スクリューを刺入する方法は代表的な低侵襲固定術で,SEXTANTやPathFinderなど,専用のデバイスが我が国でも使用可能となっている。Sengら1)は従来法および低侵襲法による椎体間固定術(transforaminal lumbar interbody fusion;TLIF)の治療成績を比較した結果,症状改善率は同等で,入院期間や創部痛などは低侵襲法が優れていたと報告している。

Cortical bone trajectory(CBT)法による椎弓根スクリュー刺入は2009年にSantoniら2)によって報告され,近年普及してきている手法である。従来の椎弓根スクリュー経路と比較して内側かつ尾側よりエントリーし,椎弓根の外側かつ頭側に向かう経路となる。CBT法では従来法よりも短いcortical threadのスクリューを使用するが,従来の経路よりもスクリューと皮質骨の接触距離が長いため,骨密度が低下している患者でも引き抜き強度が保たれることが特徴である。他の長所として,従来法よりも内側からエントリーするため傍脊柱筋の剥離範囲が少なく,万が一椎弓根を穿破しても神経根損傷のリスクが小さいことなどが挙げられる。CBT法は比較的低侵襲で,骨粗鬆症の高齢者でも強固な固定が得られるメリットは大きく,今後さらに普及していくと考えられる。

また,成人の変性側弯症における矢状面バランスと矢状面アライメントの重要性が近年注目されている。Schwabら3)は,矢状面アライメント(腰椎前弯度),矢状面バランス(立位時荷重中心線の前方偏位),骨盤パラメーター(pelvic tiltおよびpelvic incidence)に基づいて成人脊柱変形を分類することを提唱している(SRS-Schwab分類)。この分類では,冠状面Cobb角30度未満の脊柱側弯は変形に含まれないことなど,冠状面よりも矢状面の後弯変形を特に重視したものとなっている。矢状面の脊柱形態異常が患者のQOL低下に大きな影響を及ぼすことは以前より指摘されてきた。変性側弯症に対して外科的治療を行う際は,側弯だけにとらわれることなく矢状面アライメントの改善,すなわち適度な腰椎前弯を獲得することを念頭に置いて術式を検討する必要がある。

(永岡右章)

◉文 献

1)Seng C, et al:Spine(Phila Pa 1976). 2013; 38(23):2049-55.

2)Santoni BG, et al:Spine J. 2009;9(5):366-73.

3)Schwab F, et al:Spine(Phila Pa 1976). 2012;37(12):1077-82.

TOPIC 5▶パーキンソン病に対する脳深部刺激療法の早期導入

パーキンソン病(PD)患者に対するL-ドパを中心とした抗PD薬の長期反復投与により,運動症状の日内変動(on-offやwearing-off現象など)や薬物誘発性ジスキネジアなどの運動合併症が出現することが知られており,これらの運動合併症は進行期PD患者のQOLを低下させる大きな要因の1つとなっている。薬物治療でコントロールが困難となった運動合併症に対して脳深部刺激療法(DBS)が有効な治療であることは広く知られており,その長期効果も報告されている。しかし,DBSはあくまでも対症療法であり,疾患の進行に伴う運動機能の低下を抑制しうるものではなく,また進行期患者への導入は,精神症状を中心とした非運動症状の誘発・増悪の機転となることが問題になっている。

過去に報告されているDBSの有効性に関するランダム化比較試験の対象は,平均罹病期間が11.1~13.8年の進行期PDを対象としたものであった。そのため,従来よりも早期にDBSを導入することにより,運動合併症で患者のQOLが低下する期間の短縮,ひいては良好な運動機能を従来よりも長期間維持できる可能性が今日までに議論されてきた。このような背景から,比較的早期のPDに対するDBSの有効性に関する多施設共同のRCT(EARLYSTIM study)がドイツを中心とする欧州主要施設で施行された。

EARLYSTIM study1)では,①平均年齢52歳(18~60歳),②平均罹病期間7.5年(4年以上),③運動症状の日内変動and/orジスキネジアの出現からの期間が3年以下の,従来に比較して早期のPD患者を最良薬物治療群と視床下核DBS併用群に無作為に割り付け,2年間の前向き調査が行われた。主要評価項目としてPDQ-39(Parkinson’s disease questionnaire)によるQOLが評価された。その結果,PDQ-39スコアはDBS併用群で7.8改善し,最良薬物治療群では0.2ポイント悪化した。術前評価のベースラインから2年目までの変化の平均群間差は8.0で,DBS併用群は最良薬物治療群より有意(P=0.002)にQOLの改善に優れている結果となった。副次項目の解析でも運動障害(P<0.001),日常生活動作(P<0.001),レボドパ誘発性運動合併症(P<0.001),身体可動性が良好でジスキネジアを認めない期間(P=0.01)に関して,DBS併用群は最良薬物治療群より優れていた。

今日のPD治療のガイドラインでは,DBSは運動合併症に対する“最終”治療オプションとして位置づけられている。本研究結果が,DBSは現在推奨されている導入のタイミングよりも早い時期のPDの治療選択肢となりうる可能性を示したことから,今後の治療指針に与える影響は大きい。

(大島秀樹)

◉文 献

1) Schuepbach WM, et al:N Engl J Med. 2013; 368(7):610-22.